Bukowina. Bu-ko-wi-na. Ein Name, der geradezu auf der Zunge zergeht.

Alle Parameter dieser Sommerschule waren für mich bereits im Vorhinein auf Verheißung – rein im Sinne der Erkenntnis – ausgerichtet: Eine Woche in akademisch-gehobener Abgeschiedenheit im idyllisch gelegenen Landhaus Rothenberge, wo die sich sanft über die Landschaft legenden Hügel eine ganz andere Seite des Münsterlandes zeigen, als man es aus unserer Universitätsstadt gewohnt ist. So spielte diese Sommerschule mit nahezu allgegenwärtigen Dualismen: Land und Stadt, Czernowitzer und Münsteraner, vom Krieg Gezeichnete und vom Frieden Verwöhnte, Geschichte und Gegenwart, erinnern und erinnert werden, voneinander und miteinander lernen.

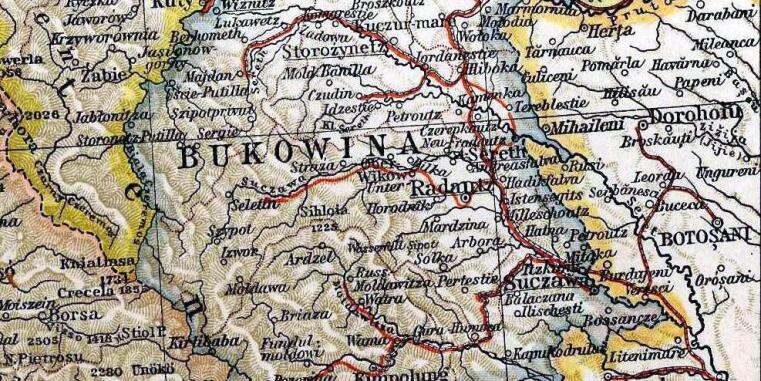

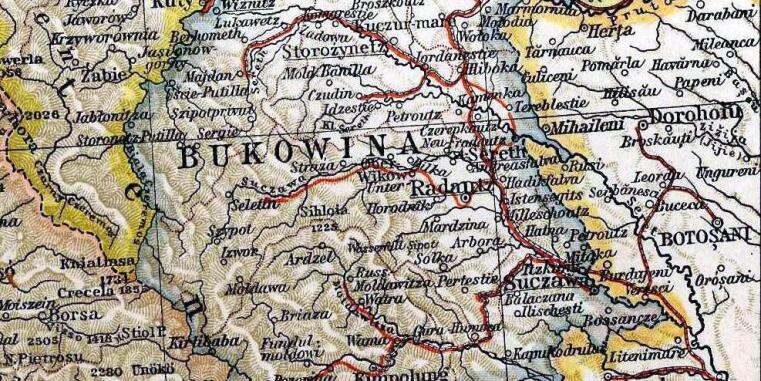

Bukowina.

Zu deutsch „Buchenland“. Und mittendrin Czernowitz, die „schwarze Stadt“ (abgeleitet vom slawischen „černo“ = schwarz, das möglicherweise auf die schwarzen Stadtmauern zur Zeit der Rurikiden hinweist) . Es war ein großer Gewinn für die Sommerschule, dass sich von der Jurij-Fedkowytsch-Nationaluniversität Czernowitz, mit der seit 2023 eine Universitätspartnerschaft besteht, zehn Studierende und ihre Dozierenden auf die lange und beschwerliche Reise hierhin begeben haben. Und wahrlich beschwerlich war die Reise: am Grenzübergang – wie man uns berichtete – musste der Kleinbus wegen verstärkter Kontrollen ganze neun Stunden ausharren.

Es bleibt zu hoffen, dass die Rückfahrt weniger beschwerlich und dass der Aufenthalt in Münster und Rothenberge all die Reisestrapazen wert war.

Ich für meinen Teil ziehe eine überaus positive Bilanz aus dieser Sommerschule!

Ein guter Indikator dafür sind für mich kurze Nächte. Gewiss nicht gesund, aber doch ein Zeichen für ein gutes Beisammensein, für anregende Arbeit und differenzierte Diskussionen. Eine derartige Dichte an Informationen, eine so illustre Runde an Dozierenden aus allen Ecken der Welt, von Pittsburgh über Heidelberg und Frankfurt/Oder bis nach Czernowitz bekommt man durchaus selten geboten. Das während der Veranstaltungen mehrfach gefallene Stichwort „Vielfalt in der Vielfalt“, das durchaus als Untertitel für die gesamte Sommerschule verwendet werden kann, spiegelt dieses Potpourri an Betrachtungswinkeln der Bukowina wider. Und genau darin liegt der Reiz dieser Region: in seinem Facettenreichtum. Es scheint mir an dieser Stelle nicht passend zu sein, eine einzelne Einheit, einen einzelnen, besonders hervorstechenden Themenschwerpunkt herauszugreifen, da die Fülle dieses Juwels nur in der Totalen erfasst werden kann. Das Zusammen-, aber auch das Gegeneinanderwirken der Kulturen in der Bukowina – seien es nun Ukrainer, Rumänen, Deutsche oder Juden (die teils zu den Deutschen gezählt wurden) – spiegelt sich en miniature in allen Facetten, in allen Quellen wieder: im Stadtbild von Czernowitz, in der Kirchenlandschaft und den Spielarten des Judentums sowie in der Denkmallandschaft der Region.

Am Freitag, den 12. September, sahen wir uns eine sowjetische Filmproduktion von 1939/40 mit pseudo-dokumentarischem Charakter an, die die Bukowina porträtieren sollte (ob sie jemals in den Filmtheatern gezeigt wurde, ist fraglich). Sie war betitelt mit: „Bukowina: Ein ukrainisches Land“. Nach dieser Sommerschule dürften wir alle festgestellt haben, dass die Bukowina ebenso europäisch ist wie ukrainisch. Gerade im Hinblick auf die Europa-Integration der Ukraine ist dies doch ein hoffnungsfrohes Signal. Dass der Gedanke, die Bukowina als europäische Modellregion zu entwickeln und nach diesem Bild umgekehrt Europa zu formen, schon aufkam, bevor Churchill seine berühmten Worte von den „United States of Europe“ an die Welt richtete, spricht umso mehr dafür, dass Europa seine Wurzeln im Osten wiederentdecken muss.

Wurzeln, die aktuell gekappt zu werden drohen.

Dass für die ukrainischen Studierenden der Krieg in ihrer Heimat allgegenwärtig ist, hat sich am Samstag, den 13. September, gezeigt, als wir zusammen mit Peter Römer von der Villa ten Hompel eine Stadtführung zu erinnerungspolitisch relevanten Orten in Münster unternommen hatten. An diesem Tag kam es rund um die Altstadt zu einem großen Polizeiaufgebot wegen einer Demonstration der neuen Rechten und entsprechender Gegenproteste. Als ein Polizeihelikopter über unseren Köpfen schwebte, mehrte sich plötzlich und sehr merklich die Anspannung in den Gesichtern und Gliedern der ukrainischen Studierenden. Das Geräusch, im unerbittlich-kalt dröhnenden Gleichschritt der Rotorblätter, rief in ihnen die Erinnerung an die russischen Drohnen wach. Während in Rothenberge, in diesem ländlichen Idyll, all der Trubel von uns ferngehalten wurde, zeigte die Stadt doch deutlich, was der Krieg mit den Menschen macht, welch tiefe Wunden er reißt – äußerlich, wie innerlich.

Umso mehr habe ich – und gewiss auch die anderen Münsteraner Studierenden – es am Abschiedstag als kaum begreiflich empfunden, dass die ukrainische Gruppe, die uns allen in dieser Zeit doch so sehr ans Herz gewachsen ist, bald schon wieder in der Ukraine, in ihrer Heimat, in der schwarzen Stadt im Buchenland sein wird. Wo das, was wir hier als Studentenleben verstehen, gerade auch das Nachtleben, von Ausgangssperren gemaßregelt werden muss, wo Geschäfte geschlossen sind und wo der Blick in den Himmel nicht zu Träumen, sondern zu Tränen anregt.

Ich bewundere diese Heimatverbundenheit. Diesen Willen zum Weitermachen. Zum Bewahren. Zum Neuanfang.

Am letzten Abend haben wir uns gegenseitig den Willen zum Wiedersehen ausgesprochen.

Also auf ein Wiedersehen.

Mit der Bukowina. In der Bukowina.

Wann: 07. bis 16. September 2025

Wo: Landhaus Rothenberge & Uni Münster

Teilnahmeplätze: 10

Bewerbung bis zum 15. Mai 2025 an slavistik@uni-muenster.de

Sprache: Deutsch, Englisch & Ukrainisch

Die Bukowina ist eine historische Region, die sich durch ein plurikulturelles und -religiöses Leben auszeichnete, das teils von friedlichem Miteinander, teils aber auch von Konfrontation, die bis zu extremer Gewalt reichte, geprägt war. Die als Teil der Oblast Černivci zur Ukraine gehörende Nordbukowina ist bis heute eine heterogene Region mit mehreren Minderheiten, von denen die rumänische die größte bildet. Die Sommerschule hat sich unter dem Oberthema „Erinnerungskulturen“ aus der Perspektive verschiedener beteiligter geistes- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen mit Umgangsweisen in Geschichte und Gegenwart mit der Erinnerung an diese Formen der Koexistenz befasst. Berücksichtigt wurden dabei auch aktuelle Entwicklungen, Reaktionen auf und Folgen des russischen Angriffskrieges, wie sie sich in Černivci, der Hauptstadt der ukrainischen Bukowina, etwa im Stadtbild, in der Entfernung und Neuerrichtung von Denkmälern, und in der durch die Aufnahme vieler Binnenflüchtlinge veränderten Bevölkerungsstruktur zeigen.

Die Sommerschule wurde in Kooperation zwischen Fachvertreter*innen der seit 2023 durch eine Universitätspartnerschaft verbundenen Universitäten Münster und Černivci durchgeführt, in einigen Fällen ergänzt um renommierte Wissenschaftler*innen aus anderen Universitäten. Es gab jeweils 10 Plätze für Studierende der Universität Černivci und der Universität Münster. Nach einem Auftakt (Sonntag, 7.9., abends) in Münster fanden die ersten 5 Tage (8.-12.9.) im Seminarhaus „Landhaus Rothenberge“ statt (Transfer, Unterkunft und Verpflegung inkl.). Weitere Programmpunkte gab es dann in Münster: am Samstag, den 13.9., Führung und Diskussion zur Gedenk- und Erinnerungsarbeit im Geschichtsort Villa ten Hompel sowie eine Stadtführung zu erinnerungspolitisch relevanten Orten in der Stadt; am Montag, den 15.9., ein universitärer Workshop zu Erinnerungsorten in Czernowitz und Münster im Vergleich; am Dienstag schließlich nach einem Empfang im Friedenssaal des Ratshauses eine Abschlusspräsentation in der Studiobühne der Universität Münster in Kombination mit der Eröffnung der Wanderausstellung Raum, Zeit, Mensch. Vielfalt und Wandel im Stadtbild von Czernowitz.

Zu den Themenblöcken wurden auf einer gemeinsamen online-Plattform (Sciebo) Materialien zur Vorbereitung eingestellt. Bereits im Vorfeld wurden deutsch-ukrainische Tandems gebildet, die Impulsreferate erarbeiten und federführend für die Dokumentation sorgen. Die Ergebnisse der Sommerschule wurden beim Abschlussabend präsentiert und werden außerdem in geeigneter Form (Webseite u./o. Podcast) einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Die Sommerschule findet primär auf Deutsch und teilweise auf Englisch statt.

Das Programm finden Sie hier.

Die Sommerschule wurde gefördert vom DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amts (AA) und ist Teil von Ukrainian Studies in Münster (USiM).

Die Ausstellung Raum, Zeit, Mensch. Vielfalt und Wandel im Stadtbild von Czernowitz ist ein Projekt der NGO „Ukrainisch-Deutsche Kulturgesellschaft Tscherniwzi“ am Zentrum Gedankendach in Zusammenarbeit mit dem Verein Begegnung in Falkensee e.V. Das Projekt wurde durch die Unterstützung des RAZOM/RHIZOM-Programms im Rahmen der vom Auswärtigen Amt organisierten Initiative „Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft“ ermöglicht. Das Programm wurde 2024 vom Ukrainischen Institut in Deutschland und der Galerie Artsvit koordiniert.