www.hobsy.de hat unter der Adresse www.hobsy.de/openaccess fünf immer wieder kehrende Fragen und Antworten zu Open Access zusammengestellt:

1. Meine Abschlussarbeit, mein Artikel kostenlos im Netz? Was bringt mir das?

- Wenn Sie Ihre Abschlussarbeit, Ihren Fachartikel oder die von Ihnen erstellten Lehrmaterialien frei im Internet zur Verfügung stellen, hat das für Sie und den Leser viele Vorteile. Ihre Arbeiten lassen sich mit Suchmaschinen finden: Von KollegInnen, die am gleichen Thema arbeiten, von flüchtig Interessierten, von potentiellen Kooperationspartnern, von potentiellen Arbeitgebern. Ihr digitales Dokument kann sofort auf Stichworte durchsucht und einfach zitiert werden. Last but not least: Ihr Dokument bleibt langfristig verfügbar, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen. Letzteres gehört zu den (in den meisten Fällen für Sie kostenlosen) Leistungen von tausenden wissenschaftlichen Open-Access-Repositories und Open-Access-Zeitschriften weltweit.

- Was im Internet steht, wird geklaut. Stimmt, doch auch Printpublikationen werden oft plagiiert. Und der Vorteil bei Open-Access-Publikationen ist: Illegitime Kopien können viel einfacher entdeckt werden! In den Worten eines Beitrags im Wissenschaftsprogramm des Österreichischen Rundfunks (ORF): Der Linzer Kulturphilosoph und Experte für Betrug in der Wissenschaft, Gerhard Fröhlich, setzt ganz auf Open-Access: “Eine effektive Plagiatsbekämpfung ist nur über eine voll digitalisierte Wissenschaftskommunikation möglich.” Diese Vision erscheint logisch: Wenn alle neuen Texte im Netz verfügbar sind, verliert das Plagiieren seinen subversiven Status, Fakes werden offensichtlich und können sehr simpel überführt werden.

3. Was sind meine Rechte als AutorIn?

- Auch wenn Sie Ihre Arbeit schon veröffentlicht haben (z.B. als gedrucktes Buch oder als Zeitschriftenaufsatz) können Sie in vielen Fällen digitale Kopien dieser Arbeit im Internet zugänglich machen. Wir beraten Sie gerne, damit Sie nicht versehentlich Urheber- oder andere Rechte verletzen. Übrigens sind in den letzten Jahren viele renommierte Wissenschaftsverlage weltweit dazu übergegangen, ihren AutorInnen Nutzungsrechte zu überlassen – manchmal nach Ablauf einer Frist von einigen Monaten, manchmal sofort.

4. Wer oder was garantiert, daß Open Access nicht eine vorübergehende Modeerscheinung ist?

- In Deutschland unterstützen u.a. die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Wissenschaftsrat, die Hochschulrektorenkonferenz, die Max-Planck-Gesellschaft, die Leibnizgemeinschaft und weitere große Wissenschaftsgesellschaften Open Access. Der britische Verlag BioMed Central, der seit vielen Jahren über 180 renommierte Open-Access-Fachzeitschriften herausgibt, hat ein so lukratives Geschäftsmodell, daß er 2008 von Springer Science+Business, dem zweitgrößten Wissenschaftsverlag der Welt, aufgekauft worden ist. Sowohl öffentlich finanzierte als auch kommerzielle Akteure weltweit bemühen sich in zahlreichen Initiativen um die nachhaltige Sicherung frei zugänglicher elektronischer Publikationen.

5. Werden gute wissenschaftliche Texte überhaupt kostenlos im Netz veröffentlicht?

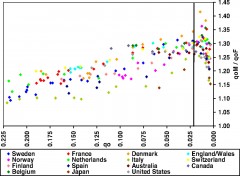

- Qualität ist keine Frage des Mediums. Beispielsweise haben zwei der drei Medizin-Nobelpreisträger 2008 bereits Open Access publiziert und enagieren sich in den Boards von Open-Access-Fachzeitschriften. Und im Board der wirtschaftswissenschaftlichen Open-Access-Zeitschrift Economics sitzen gleich fünf Nobelpreisträger. Das Directory of Open Access Journals verzeichnet derzeit 4.300 qualitätskontrollierte Open-Access-Fachzeitschriften (Stand: August 2009).

Die Zweigbibliothek Medizin bedankt sich bei www.hobsy.de für die freundliche Genehmigung, die 5 Fragen & Antworten übernehmen zu dürfen.

Wie

Wie