„Man knüpft Kontakte, die sich sonst nicht ergeben hätten“

Das ASPIRE-Projekt (Adopting Sustainable Partnerships for Innovative Research Ecosystem) zielt darauf ab, Japans Beitrag zur internationalen Spitzenforschung zu fördern. So gibt es internationale Forschenden – etwa aus Deutschland – die Möglichkeit, ihre Arbeit an der Tohoku Universität in Sendai, Japan, fortzuführen. Als Doktorand Silvan Stuckenberg in einem Gastvortrag, den der japanische Professor Hirotomo Nishihara am MEET Batterieforschungszentrums hielt, von dem Projekt erfuhr, zögerte er nicht lange. Nur wenige Zeit später konnte er bereits für drei Monate in dessen Arbeitsgruppe mitwirken. Woran er dort geforscht hat und warum er anderen Studierenden einen Auslandsaufenthalt empfiehlt, erzählt er im Interview.

Woran hast Du an der Tohoku Universität geforscht?

Silvan Stuckenberg: Die Arbeitsgruppe von Prof. Nishihara arbeitet an einem Additiv für Silizium-Elektroden. Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit zwischen Lithium-Metall, das in Deutschland Schwerpunkt meiner Forschung ist, und Silizium, konnten wir einige meiner Ideen übertragen und so die Energiedichte und Zyklenstabilität der Batteriezellen weiter verbessern.

Worauf konzentrierst Du Dich bei Deiner Arbeit in Deutschland genau?

Silvan Stuckenberg: Ich untersuche den Einfluss hochkonzentrierter Elektrolyte auf unterschiedliche Grenzflächen, zum Beispiel mit Lithium-Metall. Dafür arbeite ich in einem Gemeinschaftsprojekt zwischen der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) und der US-amerikanischen NSF (National Science Foundation). Innerhalb des Projekts stehen wir in engem Austausch mit unseren Projektpartner*innen der Berkeley Universität. Dass ich jetzt über den Tellerrand meines Projekts blicken und auch mit japanischen Wissenschaftler*innen zusammenarbeiten konnte, hat meine Forschung enorm vorangebracht. So konnte ich Silizium genauer untersuchen und meine bisherigen Ergebnisse auf dieses Batteriematerial übertragen.

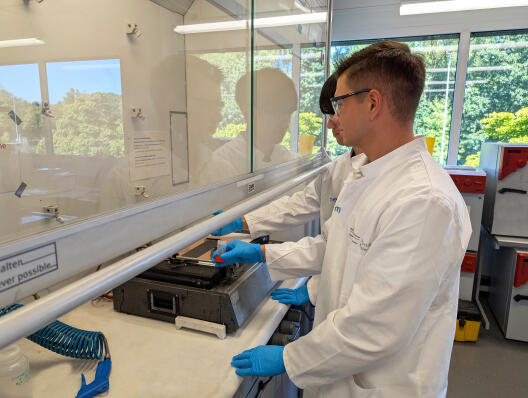

War die Arbeit im Labor in Japan anders als in Deutschland?

Silvan Stuckenberg: Die Arbeit im Labor ist sehr ähnlich zu der in Deutschland. Die Sicherheit spielt in beiden Ländern eine wichtige Rolle. In Japan wird allerdings ein besonderer Fokus auf das richtige Verhalten bei Erdbeben gelegt, die dort leider häufig auftreten. Das kannte ich aus Deutschland so nicht.

Warum empfiehlst Du Studierenden einen Auslandsaufenthalt?

Silvan Stuckenberg: Weil man Kontakte knüpfen kann, die sich sonst nicht ergeben hätten. Ich habe durch die Zusammenarbeit mit den japanischen Kolleg*innen nicht nur fachlich, sondern auch persönlich viel dazugelernt. Ich kann einen Forschungsaufenthalt im Ausland deshalb zu 100 Prozent weiterempfehlen. Auch kulturelle Besonderheiten bekommt man so aus erster Hand mit.

Ist Dir eine besonders im Gedächtnis geblieben?

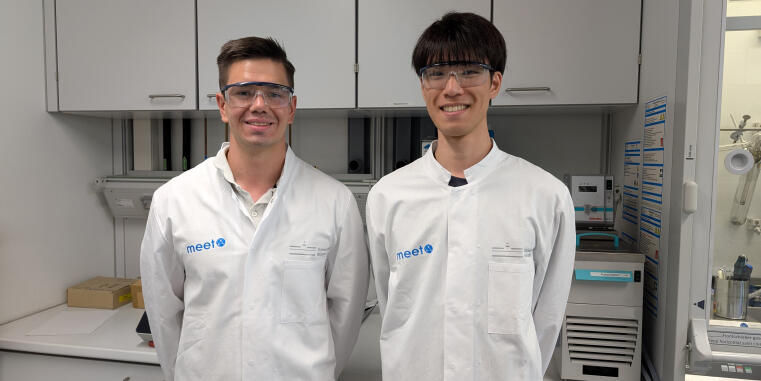

Silvan Stuckenberg: Tatsächlich die Arbeitskultur. In Deutschland fangen wir tendenziell früher an zu arbeiten, um am Nachmittag und Abend Zeit für Freund*innen und Hobbies zu haben. In Japan ist es üblich, mehr Zeit mit den Kolleg*innen zu verbringen und abends auch gerne zusammen essen zu gehen. Umso mehr freue ich mich, diese Tradition nun in Deutschland mit Keigo Wakabayashi von der Tohoku University wieder aufleben lassen zu können. Er arbeitet für einige Wochen bei uns am MEET Batterieforschungszentrum.

Was hat Dir an Japan sonst besonders gut gefallen?

Silvan Stuckenberg: Da kann ich nur das Essen antworten. Neben Sushi war ich oft mit meinen japanischen Kolleg*innen in Yakiniku-Restaurants. Dort bereitet man sein Essen auf einer Grillplatte in der Mitte des Tisches selbst zu.