Programm

Donnerstag, 17. Juli 2025

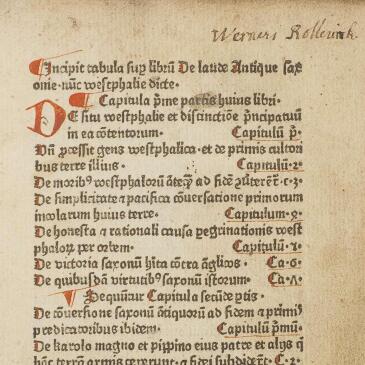

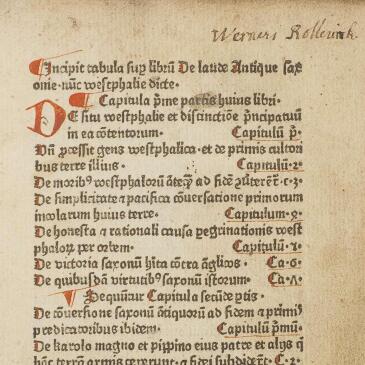

09:30-10:30 Uhr Rolevinck im Original – Galerie der ULB Münster, Krummer Timpen 3

11:00-11:45 Uhr Mechthild Black-Veldtrup (Münster): Grußwort für die Historische Kommission für Westfalen

Manfred Kluthe (Laer): Grußwort für Rolevincks Geburtsort Laer

Einführung in die Tagung durch Carla Meyer-Schlenkrich (Münster) und Paul Schweitzer-Martin (München)11:45-12:45 Uhr Rolevinck, die Kartause St. Barbara und der Buchdruck

Moderation: Angelika Lampen (Münster)Nils Foege (Köln): Die Bibliothek der Kartause St. Barbara zu Rolevincks Zeiten

mit Kurzbeitrag von Peter Johanek (Münster)

12:45-14:15 Uhr Mittagspause 14:15-15:00 Uhr Falk Eisermann (Berlin): „Überlieferungsschlager“ – „Nischenprodukte“? Bibliothekarische Beobachtungen zu den Druckausgaben der Texte Werner Rolevincks 15:00-15:45 Uhr Paul Schweitzer-Martin (München): Werner Rolevinck in der Druckwerkstatt

15:45-16:15 Uhr Kaffeepause 16:15-17:00 Uhr Rolevincks Bestseller – der Fasciculus Temporum

Tobias Daniels (München): Der Fasciculus Temporum und die Neuigkeiten der Zeit

Moderation: Christoph Burdich (Münster)17:00-17:45 Uhr Andrea Worm (Tübingen): Secundum primum exemplar. Überlegungen zu den Handschriften des Fasciulus temporum 18:15 Uhr Abendvortrag – Moderation: Falk Eisermann (Berlin)

Carla Meyer-Schlenkrich (Münster): Westphalia(ns) imagined – zur Entdeckung einer Region in Werner Rolevincks De laude antiquae Saxoniae nunc Westfaliae dictaeFreitag, 18. Juli 2025

08:30-09:15 Uhr Rolevincks Vorbilder, Rolevincks Leser*innen

Malte Prietzel (Paderborn): Gobelin Person und Werner Rolevinck. Zwei westfälische Autoren im 14. und 15. Jahrhundert

Moderation: Sita Steckel (Frankfurt a.M.)09:15-10:00 Uhr Julia Bruch (Köln): Die Rezeption der Werke von Werner Rolevinck in der Koelhoffschen Chronik aus Köln (gedruckt 1499) sowie der Chronik des Dortmunder Schmieds Dietrich Westhoff (verstorben 1551) 10:00-10:30 Uhr Kaffeepause 10:30-11:15 Uhr Sebastian Steinbach (Liesborn): Die Erfindung Westfalens – Die Historia Westphaliae des Liesborner Mönchs Bernhard Witte 11:15-12:00 Uhr Mark Mersiowsky (Stuttgart): Der Fasciculus temporum und seine Fortsetzer

12:00-13:00 Uhr Mittagsimbiss 13:00-13:45 Uhr Sektion: Zur Rezeption von Rolevincks Westfalenlob

Moderation: Lena Krull (Münster)Karl Ditt (Münster): Rolevincks Stereotypen als Interpretationsrahmen für die westfälische Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert

13:45-14:30 Uhr Burkhard Beyer (Münster): Auf den Spuren Rolevincks im heutigen Westfalen 14:30-15:00 Uhr Ellen Widder (Tübingen): Schlussdiskussion

Moderation: Falk Eisermann (Berlin)

Vorträge

Nils Foege, Die Bibliothek der Kartause St. Barbara zu Rolevincks Zeiten

Werner Rolevincks Leben und Wirken als Schriftsteller und Mönch in der Kölner Kartause St. Barbara in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts sind eng verknüpft mit der Geschichte ihrer Bibliothek. Diese wurde bei einem Brand im Jahr 1451, vier Jahre nach Rolevincks Eintritt in die Kartause, nahezu vollständig zerstört und musste gänzlich neu aufgebaut werden. Zum Zeitpunkt von Rolevincks Tod im Jahr 1502 galt sie hingegen wieder als größte Bibliothek Kölns und nahm auch ordensintern eine herausragende Stellung ein. Ermöglicht wurde diese außergewöhnliche Entwicklung nicht zuletzt durch das Aufkommen des Buchdrucks, der nicht nur zu einer enormen Bestandserweiterung führte, sondern sich auch in der Neuaushandlung von Bibliothekspraktiken niederschlug. Die bisher wenig untersuchten Dynamiken in der Zusammensetzung der Bibliothek und dem Umgang mit den Beständen vor dem Hintergrund des Medienwandels stehen im Zentrum dieses Beitrags, der damit zugleich die Rahmen¬bedingungen der Nutzung der Bibliothek durch Werner Rolevinck beleuchtet.

Falk Eisermann, „Überlieferungsschlager“ – „Nischenprodukte“? Bibliothekarische Beobachtungen zu den Druckausgaben der Texte Werner Rolevincks

Bei der Beschäftigung mit den Werken Werner Rolevincks, besonders natürlich mit dem Fasciculus temporum, stößt man über kurz oder lang unweigerlich auf den Begriff des „Bestsellers“ – auch im Programm unserer Tagung – oder auf ähnliche Termini aus demselben semantischen Feld (wie „Erfolg“, „Überlieferungsschlager“, etc.). Abgesehen davon, dass der Begriff, ein Anglizismus mit Wurzeln im späten 19. Jahrhundert, bisher weder buch- noch literaturhistorisch auf seine Anwendbarkeit auf irgendein Überlieferungsphänomen des Spätmittelalters oder der Frühen Neuzeit hinterfragt wurde, fehlt auch eine vergleichende Analyse, aus der sich ableiten ließe, welche Berechtigung dieser ubiquitären Etikettierungsgewohnheit denn in Bezug auf unseren Gegenstand eigentlich zukommt. In der Kürze der Zeit lässt sich die Problematik nur andeuten: Meine Aufmerksamkeit wird vor allem darauf liegen, die Inkunabel-Überlieferung des Fasciculus sozusagen in ihre Bestandteile zu zerlegen, um einen möglichen Weg zu einer Neubewertung dieser Textfamilie aufzuzeigen. Geplant ist weiterhin, Seitenblicke auf die „kleineren“ Drucke und die Handschriften sowie auf die Überlieferung des Fasciculus in der frühen Neuzeit zu werfen.

Paul Schweitzer-Martin, Werner Rolevinck in der Druckwerkstatt

Der Fasciculus temporum wurde in seiner Erstausgabe von dem Kölner Drucker Arnold ter Hoernen gedruckt. Drucker und Autor des Werks befanden sich zur Zeit der Produktion in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander. Bemerkenswert ist zudem, dass im 15. Jahrhundert viele Werke gedruckt wurden, die schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten zum festen Repertoire der Buchproduktion gehörten und damit einen sicheren Absatz vermuten ließen. Werner Rolevinck hingegen brachte mit großem Erfolg seine eigenen, und damit zeitgenössischen, Schriften in den Druck. Der Vortrag beschäftigt sich daher mit seinem Einfluss auf die gedruckte Form des Fasciculus temporum und auch andere seiner Werke sowie seinem Verhältnis zu den Offizinen.

Tobias Daniels, Der Fasciculus temporum und die Neuigkeiten der Zeit

(Abstract folgt)

Andrea Worm, Secundum primum exemplar. Überlegungen zu den Handschriften des Fasciculus temporum

Die mit dem Namen des Kölner Kartäusers Werner Rolevinck verbundene Chronik – der Fasciculus temporum – erfuhr durch den Buchdruck bekanntlich weite Verbreitung. Den beiden frühesten (freilich sehr unterschiedlich gearteten) Kölner Editionen des Jahrs 1474 durch Nicolaus Götz und Arnold ther Hoernen folgten bis 1500 über dreißig weitere Auflagen sowohl in lateinischer Sprache als auch in volkssprachigen Übersetzungen. Weniger Beachtung als die Drucke haben in der bisherigen Forschung die Handschriften gefunden, die dem Druck zeitlich vorausgehen; bekannt sind bislang sieben. Im Vortrag sollen diese vorgestellt und mit Blick auf die Konzeption und das historiographische Modell der Chronik befragt werden. Der Blick auf die handschriftliche Tradition wirft eine Reihe von Fragen auf, insbesondere, was die „Autorschaft“ des im Kolophon lediglich als quodam devoto Cartusiensi firmierenden Werner Rolevinck und die Rolle des Druckers, Arnold ther Hoernen, anbelangt.

Carla Meyer-Schlenkrich, Westphalia(ns) imagined – zur Entdeckung einer Region in Werner Rolevincks De laude antiquae Saxoniae nunc Westfaliae dictae

„Imagined Communities“ – diese international wie interdisziplinär vielfach aufgegriffene Begriffsprägung des Politologen Benedict Anderson in seinem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 1983 zielt eigentlich darauf, Nationen als „Vorstellungsgemeinschaften“ zu definieren, zusammengehalten durch das Bewusstsein, trotz ihrer Vielfalt ein gemeinsames Schicksal und eine gemeinsame Identität zu teilen. Aber auch auf regionale Identitäten lässt sie sich produktiv anwenden, denn auch hier sind es Symbole, Geschichten, Bilder, Rituale, die solche Kollektividentitäten konstruieren und aufrechterhalten. Der Vortrag begibt sich auf Spurensuche an die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, als in historiographischen bzw. kosmographischen Schriften Westfalen als Land und die Westfalen und Westfälinnen als „imagined community“ erstmals breiter entdeckt wurden. Im Zentrum steht das „Lob des alten Sachsen, das jetzt Westfalen heißt“ aus der Feder des gebürtigen Westfalen Werner Rolevinck, der in diesem Jahr seinen 600. Geburtstag feiert – und daher auch aktuell als „Geschichtsbaumeister“ für die Region in Ausstellungen und Veranstaltungsreihen vielfach wiederentdeckt wird.

Malte Prietzel, Gobelin Person und Werner Rolevinck. Zwei westfälische Autoren im 14. und 15. Jahrhundert

Gobelin Person und Werner Rolevinck hatten viele Gemeinsamkeiten. Vor allem waren beide Westfalen, und ihre Schriften behandelten oft ihre Heimat. Kennengelernt haben Sie sich allerdings nie, denn der Ältere starb, kurz bevor der Jüngere auf die Welt kam. Im Laufe ihrer beiden Lebensspannen änderte sich das Schreiben und die Rolle der Schriftlichkeit. Damit ergibt sich die Möglichkeit, diesen Wandel bei diesen zwei Autoren näher zu beleuchten. Der Ältere hatte zum Beispiel die karolingischen Reichsannalen benutzt, um die frühe Geschichte Westfalens darzustellen. Der Jüngere hingegen profitierte von der jungen Buchdruckerkunst.

Julia Bruch, Die Rezeption der Werke von Werner Rolevinck in der Koelhoffschen Chronik aus Köln (gedruckt 1499) sowie der Chronik des Dortmunder Schmieds Dietrich Westhoff (verstorben 1551)

Die Werke Werner Rolevincks wurden im 15. Jahrhundert häufig gedruckt, vertrieben und verbreitet. Neben den erhaltenen Drucken zeigen Spuren der Rezeption in anderen Werken die Verbreitung von Rolevincks Oeuvre. Insbesondere Chronisten nutzten Rolevincks Texte, um Informationen unter anderem über die Regionalgeschichte Westfalens zu erlangen. Diese Informationen wurden anschließend in ihre eigenen Chroniken integriert, eingepasst und über die neu entstandenen Texte weitervermittelt. Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit den unterschiedlichen Rezeptionspraktiken von Rolevincks Texten am Beispiel zweier Chroniken. Im Rahmen einer Analyse von Rezeptionsspuren wurden die Koelhoffsche Chronik aus Köln (gedr. 1499) sowie die Chronik des Dortmunder Schmieds Dietrich Westhoff (verst. 1551) einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Die Relevanz und Attraktivität der Werke Werner Rolevincks für die Chronisten des 15. und 16. Jahrhunderts wird dabei erarbeitet.

Sebastian Steinbach, Die Erfindung Westfalens – Die Historia Westphaliae des Liesborner Mönchs Bernhard Witte

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erlebte das Kloster Liesborn unter seinen Äbten Heinrich von Kleve und Johannes Schmalebecker eine einzigartige Blütezeit. Mit dem Beitritt der Abtei zur benediktinschen Reformbewegung der Bursfelder Kongregation wurden Kunst und Wissenschaft in besonderer Weise gefördert. Von diesem Höhepunkt monastischen Kulturschaffens in Westfalen zeugen noch heute die Tafelmalereien des Meisters von Liesborn oder Kunstgegenstände wie die spätgotischen Holzskulpturen der Klosterkirche. Aber auch die Klosterbibliothek wurde enorm erweitert und vor allem historiographische Werke neu angeschafft. Deren Ankauf ging maßgeblich auf das Wirken des in Lippstadt geborenen Mönchs Bernhard Witte zurück. In der Liesborner Abtei war Witte wohl in der Kanzlei beschäftigt, da fast alle zwischen 1491 und 1531 entstandenen Urkunden aus seiner Hand stammen. Bekannt wurde er aber vor allem die erste umfassende Geschichtsdarstellung Westfalens: Diese Historia Westphaliae wurde 1778 bei Aschendorff in Münster gedruckt. Das mittelalterliche Manuskript galt lange Zeit als verschollen und konnte erst vor kurzem wieder entdeckt werden. Der Vortrag stellt die „Westfalengeschichte“ in den Kontext der Geschichte des Klosters um 1500 und fragt nach den Vorlagen und Quellen des Liesborner Geschichtsschreibers. Hierbei kommt insbesondere dem „Westfalenlob“ von Werner Rolevinck eine entscheidende Rolle zu.

Mark Mersiowsky, Der Fasciculus temporum und seine Fortsetzer

Der Fasciculus temporum Werner Rolevincks ist mit 25 Inkunabelausgaben von 1474 bis 1500 und einer Reihe noch mittelalterlicher Abschriften dieser Drucke ein für das Mit- und Nebeneinander von Druck und Handschrift besonders interessantes Studienobjekt. 92 der digitalisierten Inkunabelausgaben weisen mehr oder weniger umfangreiche Notizen, Bemerkungen und Fortsetzungen auf, die untersucht werden sollen. Neben diesen soll eine als Fragment in einer Privatsammlung überlieferte Fortsetzung aus Würzburg vorgestellt werden.

Karl Ditt, Rolevincks Stereotypen als Interpretationsrahmen für die westfälische Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert

Werner Rolevincks Schrift „De laude antiquae Saxoniae“ aus dem Jahre 1475 gilt als eine der ersten Beschreibungen und Interpretationen der Bevölkerung Westfalens. In den folgenden Jahrhunderten wurden diese Interpretationen teils weiter ausgeführt, teils kritisiert und fanden seit dem 19. Jahrhundert nicht zuletzt aufgrund von Neuauflagen und Übersetzungen größere Verbreitung. Hinter dieser Resonanz standen zumindest zwei Prozesse. Erstens profitierte die Schrift von der Behauptung einer weitgehenden Übereinstimmung des westfälischen mit dem nationalen Charakter der Deutschen, d.h. die Westfalen erschienen nicht als eine beliebige deutsche Bevölkerungsgruppe, sondern repräsentierten gleichsam einen wichtigen Teil des „deutschen Wesens“. Zweitens waren die Westfalen ein dankbares Untersuchungsobjekt für die wachsende Zahl an Landes- und Laienforscher, die den Aufschwung der deutschen Landesgeschichte seit dem frühen 19. Jahrhundert trugen. Jedenfalls gaben die Rolevinckschen Stereotypen ein gern genutztes Einordnungs- und Interpretationspotential für zahlreiche Einzelphänomene in Westfalen.

Nun wäre angesichts des Wissenschaftsfortschritts zu erwarten gewesen, dass die Stereotypen im Verlauf der Zeit an Bedeutung verloren hätten. Faktisch verband sich jedoch die traditionelle Stammesgeschichtsschreibung mit der in den 1920er Jahren aufkommenden Kulturraumforschung, d.h. die Handlungen der Westfalen wurden nicht mehr nur allein auf einen spezifischen, biologisch konstanten Stammescharakter zurückgeführt, sondern dieser Stammescharakter galt jetzt als das Ergebnis der Auseinandersetzung der Bevölkerung mit ihrem Siedlungsraum sowie dessen wirtschaftliche, kulturelle und politische Rahmenbedingungen. Damit wurden in beschränktem Maße eine Historisierung des Stammescharakters der Westfalen zugelassen. Während die politische Landesgeschichte unbeeindruckt an ihrer Sicht der Dominanz politischer Grenzen und Herrschaftsverhältnisse festhielt, bedeutete die Kombination von Stammes- und Kulturraumgeschichte einen neuen Ansatz und versprach neue Ergebnisse. Aufgrund ihrer politischen Förderung durch den Provinzialverband Westfalen erhielt sie zudem einen geradezu überproportionalen Aufschwung. Erst in den 1970er Jahren ließ die Überzeugungskraft und politische Förderung dieses Ansatzes deutlich nach.

Burkhard Beyer, Streifzug auf den Spuren von Rolevinck im heutigen Westfalen

Mit den Übersetzungen von Ludwig Troß von 1865, vor allem aber von Hermann Bücker 1953 ist das "Westfalenlob" von Werner Rolevinck einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Seitdem hat seine Darstellung verstärkt Spuren in Westfalen hinterlassen. Seine Verortung des Sterbeortes der Ewaldi-Brüder in Dortmund Aplerbeck führte zum Bau von Kirchen, Denkmälern und kirchlichen Einrichtungen - nicht nur in Aplerbeck selbst, sondern entlang der Emscher, über die die beiden Leichname in den Rhein getrieben sein sollen. Die schnell wachsenden Kirchengemeinden im Ruhrgebiet waren dankbar für die beiden Heiligen, der Schrein im Köln wurde mehrmals zur Reliquienentnahme geöffnet.

Lebhaft ist die Erinnerung an Rolevinck heute vor allem in seinem Heimatort Laer. Die Schule wurde nach ihm benannt, der Mühlenbach zum Ewaldibach, kürzlich ein Denkmal am Rathaus aufgestellt. Die Kirchengemeinden in Laer und Holthausen schlossen sich 2008 - trotz ihrer althergebrachten Patrozinien - zur Pfarrgemeinde "Heilige Brüder Ewaldi" zusammen. Das Jubiläum 2025 feiert die politische Gemeinde mit einem Mittelaltermarkt, eine Galerie stellt reproduzierte Bilder aus dem "Fasciculus temporum" aus. Zum Schulfest gehört auch ein Theaterstück über Werner Rolevinck - soweit man Kindern das Leben des Kartäusers erklären kann. Werner Rolevinck ist in Laer und Umgebung durchaus lebendig - aber auch alternativlos, denn weitere bedeutende Söhne und Töchter hat der Ort leider nicht vorzuweisen.