Kooperation 2021

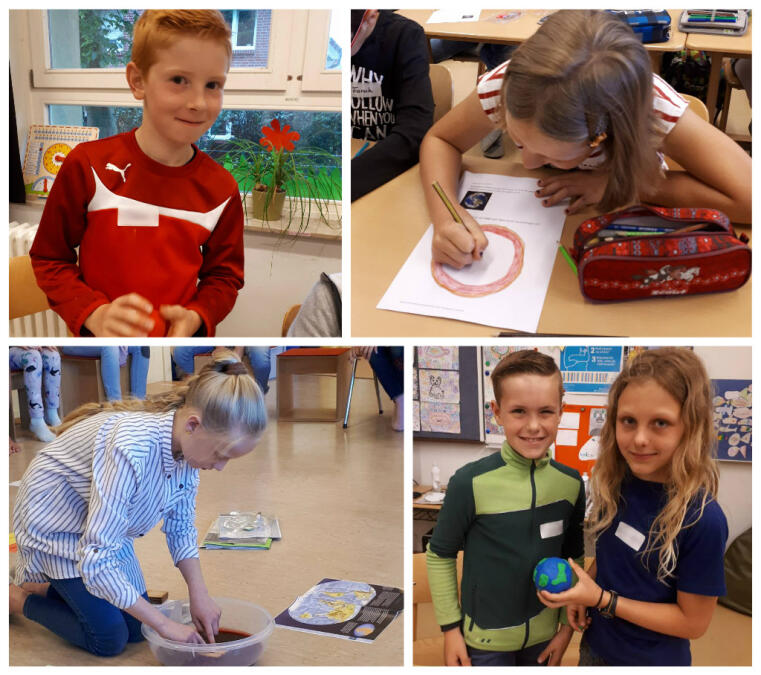

Fotos

© Pascal-Gymnasium Schwarze Raucher in der Tiefsee

Was passiert am Ozeanboden und was sind „Schwarze Raucher“? Diesen Fragen gingen im Juli 2021 Schüler*innen im Fach Chemie der Oberstufe des Pascal-Gymnasiums nach. Im Rahmen des Konzepts „Meet the Prof“ des Geomuseums erlebten sie eine beispielhafte Vorlesung mit anschließender Diskussionsrunde zu geowissenschaftlichen Forschungen der Tiefsee. Experte war Prof. Dr. Harald Strauß, der von seinen Expeditionen auf Forschungsschiffen berichtete. Zusammen mit der Museumspädagogin Kerstin Brünenberg brachte er Filmmaterial von den Unterwasser-Expeditionen, ein extra angefertigtes Modell eines Schwarzen Rauchers sowie originale Handstücke aus der Tiefsee mit in den Unterricht.

Für die Schüler*innen ging es zunächst mit Hilfe von Videomaterial der Unterwasserkameras in die Tiefen der Meere, zum Mittelozeanischen Rücken (MOR), einem 60.000 km langen Gebirge unter Wasser. Hier bewegen sich benachbarte Erdplatten voneinander weg, dabei wird neuer Ozeanboden gebildet. Prof. Strauß erklärte die Mechanismen der Plattentektonik und die damit verbundene Entstehung der Schwarzen Raucher.

Im zweiten Teil der Lehreinheit erläuterte er ein Modell des Schwarzen Rauchers, das von Präparatoren des Geomuseums für die Bildungsarbeit angefertigt wurde. An diesem Modell konnten die Schüler*innen die chemischen Prozesse von Ausfällung und Abscheidung, die sie bereits zuvor im Chemieunterricht kennengelernt hatten, nachvollziehen.

Mit Unterstützung der Lehrkräfte und der Museumspädagogin diskutierten sie verschiedene interdisziplinäre Aspekte der Tiefseeforschung an Schwarzen Rauchern. Einer Theorie zufolge soll hier das Leben entstanden sein. Und tatsächlich gibt es unter Wasser in mehreren Tausend Metern Tiefe blühende Oasen des Lebens mit Organismen, die auf diesen Lebensraum spezialisiert sind. Die im ausströmenden Wasser gelösten Inhaltsstoffe bilden die Nahrungsgrundlage für Mikroorganismen. Sie nutzen den chemischen Cocktail für ihren Stoffwechsel, Chemosynthese genannt. Zugleich sind sie aber auch die Basis einer hochspezialisierten Nahrungskette mit Röhrenwürmern, Muscheln, Krabben und Krebsen, die an den Schwarzen Rauchern leben.

Besonders die interdisziplinären Aspekte der Forschung zu Schwarzen Rauchern stießen auf großes Interesse bei den Schüler*innen. Die Unterrichtseinheit wurde von allen Beteiligten als Erfolg gewertet. Die Schüler*innen konnten einen Einblick in die Lehre an der WWU gewinnen und setzten sich mit Forschungsfragen auseinander. Die Kooperation von Geomuseum und Pascal-Gymnasium soll weiter ausgebaut werden.

Lesen Sie hier den Artikel des Pascal-Gymnasiums.