Ausstellung "Zeitgemäß? Wilhelm II. im Diskurs"

Vorbemerkung

Im Sommersemester 2022 haben Studierende der Münster School of Design unter der Leitung von Prof.in Claudia Grönebaum und Prof. Henning Tietz in enger Zusammenarbeit mit dem Projektteam "Zur Sache WWU" sieben Ausstellungsstationen entwickelt, in denen verschiedene Aspekte, die in Bezug auf Wilhelm II. zur Debatte stehen, dargestellt werden. Jede Station folgt einer spezifischen visuellen Strategie und stellt damit einen eigenständigen Beitrag zur Annäherung an einen zeitgemäßen Umgang mit dem Namensgeber der Universität Münster dar. Auch der Ausstellungsort - ein stillgelegter Fußgängertunnel zwischen Altstadt und Schlossbezirk aus den frühen 1970er Jahren - trug zur besonderen Wirkung der Ausstellung bei.

Die Ausstellung hat mit starken visuellen Raumeindrücken gearbeitet. Die hier gezeigte Dokumentation kann daher nur einen sehr begrenzten Eindruck der Ausstellung vermtteln. Die verschiedenen Rauminstallationen haben zum Mitmachen, Beobachten und Forschen eingeladen. Erläuternde Texte waren zwar notwendig, im Mittelpunkt standen aber die Exponate und die Szenografie. In der Onlinepräsentation ist das Verhältnis Text/Bild leider umgekehrt.

Die hier dokumentierten Ausstellungstexte wurden vom Projektteam in Abstimmung mit den Studierenden geschrieben. Ziel der Texte war es, in aller Kürze (maximal 1.200 Zeichen pro Text) ein allgemeines Publikum in die jeweiligen Fragestellungen einzuführen.

© Paul Metzdorf Station 0: Einführung

Kind seiner Zeit?

Wilhelm II. war 12 Jahre alt, als das Deutsche Reich 1871 gegründet wurde. Als er 1888 den Thron erbte, war Deutschland dabei, sich zu einer der führenden Nationen in Europa zu entwickeln – militärisch, technologisch und wirtschaftlich. Großen Anteil daran hatte die Industrie und die dort beschäftigten Arbeiter:innen. Der wachsende Wohlstand weckte bei vielen die Hoffnung, dass auf die technologische auch eine gesellschaftliche Modernisierung folgen würde – bessere Arbeitsbedingungen, Gleichberechtigung der Geschlechter, Demokratie. Andere setzten dagegen alles daran, die alten, hierarchischen Verhältnisse zu bewahren.

Diese Spannung erlebte Wilhelm II. auch in seiner Familie: Während sein Großvater jede gesellschaftliche Veränderung ablehnte, dachten seine Eltern offen darüber nach, die Monarchie weiterzuentwickeln. Wie hat sich Wilhelm II. zu diesen Fragen positioniert, welche Wirkungen und Folgen hatten sein politisches Handeln, wie ist seine Rolle aus der Zeit heraus zu bewerten, wie aus unserer gegenwärtigen Perspektive? Diese Fragen werden in den sieben Stationen der Ausstellung beleuchtet und zur Diskussion gestellt.

© Paul Metzdorf Zu Recht geehrt?

Die Universität Münster trägt offiziell den Namen Westfälische Wilhelms-Universität Münster, kurz WWU. Benannt ist sie nach Wilhelm II., der die Königliche Akademie 1902 wieder zur Universität erhoben hatte. Den Namen erhielt sie 1907 auf eigenen Wunsch, 1929 wurde er von der Regierung in Berlin gestrichen, in Münster aber weitergeführt. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg passte der Kaisername offenbar nicht in die Zeit, 1952 jedoch entschied die Universität, offiziell zum alten Namen zurückzukehren – zweifellos eine Ehrung.

Aber wer ehrte hier eigentlich wen? 1907 ehrte der Kaiser die Universität, die sich vom Kaisernamen Vorteile für die Zukunft erhoffte. 1952 sollte die Ehrung des Ex-Kaisers an ein besseres Deutschland erinnern – vor Nationalsozialismus und Weimarer Republik. Die Wahrnehmung der Kaiserzeit hat sich seither stark verändert und wie wir mit der Erinnerung an sie umgehen, ist weiter in Diskussion. Die Ausstellung „zeitgemäß?“ konzentriert sich auf Wilhelm II., der im Mittelpunkt der Debatte „Zur Sache WWU“ steht.

© Paul Metzdorf Wilhelm II. lernte früh, dass er eine Rolle zu spielen hatte. Sein linker Arm, von Geburt an verkümmert, durfte nicht sichtbar werden. Wilhelm II. sollte vielmehr die Kraft und Stärke des jungen Deutschen Reichs verkörpern. Dies machte er sich zu eigen: Wie viele andere Monarchen vor ihm, formte er gezielt ein öffentliches Image, das er über die neuen Massenmedien verbreiten ließ. Mit Adlerhelm und Zwirbelbart ist er bis heute unverwechselbar.

In seine Rolle wurde Wilhelm II. hinein geboren. Zutiefst religiös war er davon überzeugt, von Gott für sein Amt erwählt worden zu sein. Daraus leitete er für sich das Recht ab, absolut zu herrschen, aber auch die Pflicht, sich um das Wohlergehen seiner Untertanen zu kümmern. So warb er zu Beginn seiner Herrschaft mit fortschrittlichen Arbeitsgesetzen um die Zuneigung der Arbeiter:innen, konnte mit Widerspruch aber nur schwer umgehen. „Einer nur ist Herr im Reich, keinen anderen dulde ich“, sagte er 1891 in einer Rede und löste damit einen seiner ersten Skandale aus.

Zeitgenossen bemerkten schon früh, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei Wilhelm II. eine Lücke klaffte. Am sichtbarsten wird dies in den zahllosen Karikaturen, die seine Marotten aufgriffen.

© Wikipedia CC-0 Kontext 1 - Das Deutsche Reich

Die Idee einer deutschen Nation unter preußischer Vorherrschaft setzte sich in den 1860er Jahren in den sogenannten deutschen Einigungskriegen durch. Siege gegen Dänemark, Österreich und Frankreich demonstrierten die militärische Überlegenheit eines deutschen Staatenbundes. 1871 wurde das Deutsche Reich gegründet und Wilhelm I., König von Preußen, zum Kaiser ausgerufen.

Das Reich wurde formell vom Bundesrat regiert, in dem die 25 Bundesstaaten sowie die Reichprovinz Elsass-Lothringen vertreten waren. Der Kaiser war Vorsitzender, als Erster unter Gleichen. Er ernannte Reichskanzler und Minister und war Oberbefehlshaber der gemeinsamen Armee. Kontrolliert wurde die Regierung vom Reichstag, über dessen Zusammensetzung alle Männer über 25 Jahren in freier geheimer Wahl entscheiden konnten. Das Frauenwahlrecht wurde erst nach Ende des Kaiserreichs eingeführt. Der Reichstag entschied über die Gesetze, das Budget der Regierung und über alle Militärausgaben.

Mit der Reichsgründung war ein neues Machtzentrum in der Mitte Europas entstanden. Ein wichtiges Ziel der Außenpolitik des ersten Kanzlers Otto von Bismarck war es, durch ein komplexes Bündnissystem Vertrauen zu schaffen und Frieden zu sichern.

© Wikipedia CC-0 Kontext 2 - Regierungsantritt Wilhelms II.

Das Königreich Preußen umfasste fast 2/3 der Fläche des Deutschen Reichs und dominierte Militär, Landwirtschaft und Industrie. Es gab ein aus zwei Kammern bestehendes Parlament, dem vom Adel dominierten Herrenhaus und dem Abgeordnetenhaus, gewählt nach einem Drei-Klassen-System. Oft ergaben sich Spannungen zwischen dem konservativen Preußen und dem fortschrittlicheren Reichstag. Es war also notwendig, Landes- und Reichsgeschäfte zu trennen: Preußen gab z.B. das Auswärtige Amt, die Notenbank und das Marineministerium an das Reich ab.

1888 erbte Wilhelm II. diese „Doppelkrone“. Sein Regierungsantritt war mit großen Hoffnungen verbunden, denn die voranschreitende Industrialisierung brachte gesellschaftliche Probleme. Die Fragen, denen Wilhelm II. sich gegenüber sah, waren vielfältig: Wie konnte die Masse der Industriearbeiter*innen vor Ausbeutung geschützt werden? Wie konnte andererseits der Adel angesichts des wachsenden Wohlstands des Bürgertums seine Privilegien bewahren?

Auch Außenpolitisch begann mit Wilhelm II. eine neue Ära: Statt wie Bismarck vorsichtig zu taktieren, war er überzeugt, sein Anspruch auf Weltgeltung und imperiale Größe sei nur mit militärischer Stärke durchzusetzen.

© Paul Metzdorf

© Paul Metzdorf Station 2: Vom Deutschen Wesen - Gesellschaft in der Kaiserzeit

Das Deutsche Reich erlebte in den 1880er Jahren große gesellschaftliche Spannungen. Während Bismarck mit Kulturkampf und Sozialistengesetzen auf Konfrontation setze, bemühte sich Wilhelm II. nach seinem Regierungsantritt innenpolitisch um Ausgleich. 1890 reichte Bismarck seinen Rücktritt ein. Wilhelm II. ließ darauf folgend einige der Bestimmungen streichen, die sich gegen die katholische Kirche gerichtet hatten, und ergriff mit der neuen Gewerbeordnung wichtige Maßnahmen zum Schutz der Arbeiterschaft.

Diesen neuen Kurs konnte Wilhelm II. jedoch nicht lange halten: Der Widerspruch zwischen dem Ideal eines sozialen, alle einschließenden Kaisertums und seinen ansonsten national-konservativen und damit ausgrenzenden Überzeugungen, ließ sich nicht auflösen. Tatsächliche gesellschaftliche Reformen blieben aus.

Dennoch wurde Wilhelm II. nicht müde, auf die Errungenschaften seiner ersten Regierungsjahre hinzuweisen. So auch in einer Rede, die er 1907 in Münster hielt: Vor dem anwesenden Bischof hob er die Aussöhnung mit den Katholiken hervor und lobte – Adel und Wirtschaftsvertreter im Blick – den Fleiß der westfälischen Landwirtschaft und Industrie. Voller Überzeugung sagte er: „An deutschem Wesen wird einmal noch die Welt genesen.“

© Uni MS | Eckhard Kluth Der Tapfere Soldat

Von wenigen Ausnahmen abgesehen zeigte sich Wilhelm II. in Fotos und Gemälden in Uniform. Damit unterstrich er zum einen seinen Machtanspruch als oberster Heerführer, signalisierte zum anderen aber eine tiefe Verbundenheit mit seinen (männlichen) Untertanen.

Aufgrund der allgemeinen Wehrpflicht mussten alle jungen Männer mindestens ein Jahr dienen und waren anschließend als Reservisten zum Kriegsdienst verpflichtet. Während in allen übrigen Lebensbereichen die verschiedenen Gesellschaftsschichten kaum miteinander in Berührung kamen, gab es im Militär auch für den einfachen Soldaten über die Befehlskette eine direkte Verbindung nach ganz oben zum Kaiser. Zwar war auch das Militär voller sozialer Ungerechtigkeiten, als „Schule der Nation“ war es aber auch zu Friedenszeiten als Institution unumstritten.

Die große gesellschaftliche Bedeutung des Militärs hatte ihren Grund aber auch in der Überzeugung, die Gründung des Deutschen Reichs sei erst durch die sogenannten Einigungskriege möglich geworden. Angehörige des Militärs genossen daher hohes Ansehen. Die Uniform verschaffte ihnen eine Art Vertrauensvorschuss, der auch sozialen Aufstieg ermöglichte. Auf der anderen Seite hatten Männer, die aus gesundheitlichen Gründen ausgemustert wurden, mit einem kaum zu überwindenden sozialen Stigma zu leben.

© Uni MS | Eckhard Kluth Die Gute Hausfrau

Wenn es um die Rolle der Frau in der Gesellschaft ging, nannte Wilhelm II. seine Gattin, Kaiserin Auguste Victoria, als ideales Vorbild. Diese hielt sich im Hintergrund, engagierte sich in wohltätigen Organisationen, war kirchlich gesinnt und konzentrierte sich ansonsten ganz auf ihre Familie. Die Rede von Kindern, Küche, Kirche und Kleidern (die vier „K“) als Domänen der Frauen stammt als bürgerliches Ideal aus dieser Zeit.

Um diese Rolle zu erfüllen, brauchten Mädchen weder Abitur, noch Studium. Sie unterlagen aber der allgemeinen Unterrichtspflicht. Nach dem Besuch der Volksschule konnten sie, falls die Eltern das Schulgeld aufbringen konnten, eine Haushaltsschule oder eine höhere Mädchenschule besuchen – Voraussetzung für eine Ausbildung zur Lehrerin oder Krankenschwester. Als Vorbereitung auf das Familienleben waren diese Berufe gesellschaftlich akzeptiert. Die Laufbahn endete aber mit der Heirat.

Neben den staatlichen Schulen gab es auch viele private Institute, in denen Töchter der höheren Gesellschaft lernten, wie sie ihren Mann später im Leben durch die Führung des Haushalts und die Erziehung der gemeinsamen Kinder unterstützen konnten.

© Uni MS | Eckhard Kluth Der fromme Untertan

Seit der Reformation hatten in evangelischen Gebieten die jeweiligen Landesherren auch die Aufsicht über die Kirche in ihrem Territorium inne. Dieses sogenannte landesherrliche Kirchenregiment bestand bis 1918. Wilhelm II. war also als deutscher Kaiser oberster Kirchenherr aller evangelischen Christen im Reich.

Dass es im Deutschen Reich auch viele Katholiken gab, wurde zum Problem, als das geistliche Oberhaupt der Katholiken, Papst Pius IX., der die modernen Entwicklungen auch in Deutschland ablehnte, für sich Unfehlbarkeit beanspruchte und in einer Enzyklika die Rückkehr zu den alten Verhältnissen forderte. Damit wurde aus Sicht der Reichsregierung ihre staatliche Autorität in Frage gestellt. Der Versuch, den Einfluss des Papstes zurückzudrängen, führte zum sogenannten Kulturkampf, der zwar 1887 sein offizielles Ende fand, dessen Nachwirkungen aber bis weit ins 20. Jahrhundert spürbar waren.

Zwar gab es von evangelischer Seite Proteste gegen das staatliche Vorgehen im Kulturkampf. Als Mitglieder der inoffiziellen Staatskirche aber konnten sich die evangelischen Christen zu recht privilegiert fühlen, denn ihre Glaubensbrüder besetzten alle hohen Regierungs- und Verwaltungsposten im Reich.

© Uni MS | Eckhard Kluth Sozialdemokrat:in

Zwar wurden 1878 mit dem Sozialistengesetz bis auf die Reichstagsfraktion alle sozialdemokratischen Organisationen verboten, die monarchiekritische Arbeiterbewegung gewann jedoch an Zustimmung. 1890 formierte sich die Arbeiterbewegung nach dem Ende der Sozialistengesetze als Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) neu und bekannte sich im Jahr darauf im Erfurter Programm zum Marxismus, sowie zur Ablehnung des Kapitalismus und des bürgerlich-monarchischen „Klassenstaates“ – dieser sollte in einer proletarischen Revolution überwunden werden.

Die Partei profitierte von sozialdemokratisch orientierten Gewerkschaften und Vereinen, die eine entsprechende Subkultur prägten. Dennoch blieb der tatsächliche politische Einfluss durch das konstitutionelle Regierungssystem gering und die Sozialdemokratie blieb eine gesellschaftlich stigmatisierte Bewegung. Die SPD war vor allem die Partei protestantischer und konfessionsloser Industriearbeiter:innen, jedoch spielten auch jüdische Politiker:innen in der Partei wichtige Rollen und ab 1908 auch Frauen.

Die Parteizeitung „Vorwärts“ sowie die Zeitschrift „Der wahre Jakob“ waren wichtige Publikationsorgane der Sozialdemokrat:innen.

© Uni MS | Eckhard Kluth Die emanzipierte Frau

Die Bildung für Mädchen und Frauen sowie das Frauenwahlrecht waren die zentralen Forderungen der kaiserzeitlichen Frauenrechtlerinnen, unter ihnen auch zahlreiche Jüdinnen. Hinsichtlich der Bildungschancen hofften die Frauenrechtlerinnen auf den liberalen Friedrich III. und dessen Frau – als dieser nach kurzer Regierungszeit starb und Wilhelm II. zum Kaiser wurde, war dies ein Rückschlag, da der Kaiser und seine Frau ein konservatives Frauenbild vertraten. Es brauchte mehrere Jahre und viele Bemühungen, bis sich 1908 in Preußen auch Frauen an Hochschulen immatrikulieren konnten.

Eine weitere Forderung der Frauenbewegung war das Wahlrecht – dieses wurde ab den 1890er Jahren mit steigender Vehemenz gefordert. Zeitgleich wuchs und differenzierte sich die Frauenbewegung zunehmend und gründete 1894 den Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) als Dachverband, in dem sich vor allem bürgerliche Frauenvereine organisierten – die proletarische Frauenbewegung trat ihm nicht bei. 1908 schließlich durften sich Frauen parteipolitisch engagieren, erstmals wählen gehen durften sie jedoch erst nach dem Ende des Kaiserreichs im Jahr 1918.

© Uni MS | Eckhard Kluth Jüdinnen und Juden

1869 verabschiedete Wilhelm I. das „Gesetz, betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung“. Dieses Gesetz wurde mit der Reichsgründung von 1871 auf das alle Bundesstaaten ausgeweitet.

Jüdinnen und Juden waren mit der Reichsgründung erstmals rechtlich gleichgestellt. Das ermöglichte ihnen sozialen Aufstieg. Gleichzeitig bildete sich in Europa ein rassistisch begründeter Antisemitismus aus, der auch im deutschen Bürgertum zahlreiche Anhänger:innen fand. Prominente Vertreter waren Adolf Stoecker, Hofprediger des Kaisers, und der Brite Houston Stewart Chamberlain. Letzterer war gern gesehener Gast bei Hofe und Wilhelm II. selbst machte sein zutiefst antisemitisches Werk „Grundlagen des 19. Jahrhunderts“ zur Pflichtlektüre in der Lehrerausbildung. So erlebten die jüdischen Bürger:innen neben der rechtlichen Gleichstellung auch offene Diskriminierung. Auf diese Ablehnung reagierten viele Jüdinnen und Juden mit besondere Anpassung, z.B. der Gründung eigener Fußballvereine oder Studentenverbindungen.

Pogrome in Russland um 1900 führten zu einer Flüchtlingswelle, die die antisemitische Stimmung in der übrigen Bevölkerung verstärkte. So waren die jüdischen Untertanen Wilhelms II. hin und her gerissen zwischen Vaterlandsliebe und dem Wunsch nach einem jüdischen Staat.

© Paul Metzdorf Station 3: Wettrüsten auf dem Meer - Marinebegeisterung und Imperialismus

Wilhelm II. reichte es nicht aus, das von Bismarck geschaffene Deutsche Reich zu verwalten. Er wollte im Wettbewerb der Nationen mithalten und sein Reich als Weltmacht etablieren. Hierfür brauchte es aus seiner Sicht nicht nur eine starke Armee, sondern auch eine starke Flotte. Die Weltmeere wurden aber von englischen Schiffen beherrscht. Also initiierte Wilhelm II. ein ehrgeiziges Flottenbauprogramm, mit dem er das etablierte Kräftegleichgewicht ins Wanken brachte.

© Paul Metzdorf Welt aus dem Gleichgewicht

Bereits unter Wilhelm I. entwickelte sich das Deutsche Reich zur weltweit führenden Exportnation. Die übrigen europäischen Großmächte, Großbritannien, Frankreich und Russland, beobachteten diese Entwicklungen mit Argwohn. Otto von Bismarck hatte daher ein komplexes Bündnissystem entwickelt, um ein Bündnis dieser drei Mächte gegen Deutschland zu verhindern.

Wilhelm II. unterschätzte die Bedeutung von Diplomatie und Bündnissen und setzte stattdessen in seinen Reden auf markige Töne und auf die Aufrüstung von Heer und Marine. So ließ er wichtige Verträge auslaufen, was den anderen Mächten Raum für neue Verbindungen ließ. Das Deutsche Reich sah sich zunehmend politisch isoliert und in ein Wettrüsten verstrickt, das zu einer untragbaren finanziellen Belastung wurde. Als dann deutlich wurde, dass die Aufrüstung der Marine nicht den versprochenen strategischen Vorteil brachte, wurde das Flottenprogramm zusammengestrichen und die Gelder in die Modernisierung des übrigen Heeres gesteckt. Im Ersten Weltkrieg konnte die deutsche Marine die Blockade der Nordsee durch englische Schiffe nicht verhindern. Bereits im Winter 1916/17 kam es daher zu Nahrungsmittelknappheit und Hunger im Reich.

© Paul Metzdorf Aufrüstung auf dem Wasser

Vor 1900 hatte das Deutsche Reich zwar die stärkste Armee in Europa, seine Flotte reichte aber gerade zum Schutz der Küsten von Nord- und Ostsee aus. Bei seinen Vettern in England hatte Wilhelm II. aber viel über die Bedeutung einer starken Marine gelernt: Nur dank seiner schlagkräftigen Flotte war es England möglich, sein Weltreich zu unterhalten.

Daher sagte Wilhelm II. dem späteren Admiral von Tirpitz seine volle Unterstützung beim Ausbau der deutschen Marine zu. Er war überzeugt: „Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser.“ Der Bau von Schiffen war allerdings sehr kostspielig und die Marineausgaben mussten vom Reichstag genehmigt werden. Tirpitz gelang es, die Abgeordneten mit seinem 1898 vorgelegten Entwurf eines ersten Flottengesetzes zu überzeugen, das den Bau von mehr als 60 Schiffen garantierte. Zeitgleich wurde der Deutsche Flottenverein gegründet und eine beispiellose PR-Kampagne gestartet, um den Flottenbau als nationale Aufgabe zu etablieren.

Diese Entwicklungen blieben nicht unbemerkt und so kam es zu einem Wettrüsten mit England. 1908 musste Tirpitz eingestehen, dass sein Ziel, im Kriegsfall der britischen Flotte ernsthaft schaden zu können, nicht mehr erreichbar sei.

© Uni MS | Eckhard Kluth Werbung für die Marine

1897 wurde Alfred von Tirpitz zum Leiter des Reichsmarineamts berufen. Es gelang ihm, den Reichstag 1898 vom ersten Flottengesetz zu überzeugen, für seine weiteren Pläne brauchte er aber Unterstützung. Gemeinsam mit Unternehmern aus der Industrie, Bankiers und Politikern gründete er den Deutschen Flottenverein als Lobbyorganisation. Diesem Verein schlossen sich bald viele andere Militär- und Kriegervereine an, sodass die Mitgliederzahl schon im Gründungsjahr die 80.000 überstieg. Bis 1913 wuchs der Verein auf 1.125.000 Mitglieder an, darunter 790.000 Vereine und andere Körperschaften. Damit war der Flottenverein der wichtigste aller nationalistischen Verbände im Kaiserreich.

Der Verein finanzierte Kampagnen, um in der Bevölkerung Begeisterung für die Marine zu wecken, darunter eine Schiffskolonne auf dem Rhein oder eine Ausstellung zur Marine. Es gab Vorträge, Flottenschauspiele, Broschüren und Sammelbilder. Und es wurden gezielt Presse und andere Multiplikatoren umworben. Die Kampagne zeigte Erfolg: der Reichstag verabschiedete auch das zweite Flottengesetz. Viel präsenter aber ist der Einfluss dieser Kampagne auf die Kindermode: Der Matrosenanzug wurde vom Prinzen bis zum Bürgerkind getragen.

© Paul Metzdorf

© Paul Metzdorf Station 4: Mit aller Gewalt – Deutscher Kolonialismus

In den 1880er Jahren wurde Deutschland von einer Welle der Kolonialbegeisterung erfasst. Die fernen Kontinente galten als Orte der Sehnsucht. Deren Bewohner, heute Indigene genannt, wurden damals allerdings als Wilde gesehen, die man - wie ihr Land - ausbeuten oder den eigenen kulturellen Vorstellungen unterwerfen konnte.

Zeitgleich begann die Geschichte des Deutschen Reichs als Kolonialmacht. Als in Europa über den Zugriff auf Gebiete rund um den Globus verhandelt wurde, sah sich Reichskanzler Bismarck unter Zugzwang. Bisher private deutsche Unternehmungen in Afrika und Asien wurden unter staatlichen Schutz gestellt und später förmlich zu Kolonien erklärt.

Wilhelm II. war sehr an einem Ausbau dieses Kolonialreichs interessiert. Seine Reaktion auf den sogenannten Boxeraufstand in China zeigt, dass er bereit war, deutsche Interessen auch mit Gewalt durchzusetzen. Den Soldaten, die 1900 von Bremerhaven aus nach Peking verschifft wurden, rief er zu „Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht.“ Dieses Kommando wurde zur Leitlinie für spätere Kolonialkriege.

1912 verfügte das Deutsche Reich über folgende Kolonien: Togo, Deutsch- Ostafrika, Deutsch-Westafrika, Kamerun sowie Teile Neu-Guineas und viele Südsee-Inseln.

© Paul Metzdorf Der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts

Die deutsche Siedlung im heutigen Namibia begann mit einem Betrug: 1883 brachte der Bremer Tabakhändler Adolf Lüderitz mit einem Mogelvertrag eine ganze Bucht mit natürlichem Hafen in seinen Besitz. Weitere Siedler vertrieben die dort ansässigen Ovaherero und Nama von deren Weideland. Jede Gegenwehr wurde blutig unterdrückt.

Im August 1904 kam es zur Schlacht am Waterberg, aus der die deutschen Truppen unter Lothar von Trotha als Sieger hervorgingen. Trotha hatte zuvor verkündet, das er „die Vernichtung des ganzen Volkes“ anstrebe. Also ließ er die Flüchtenden verfolgen. Die Ovaherero, die nicht erschossen wurden, verdursteten in der Omaheke-Wüste. Ähnlich erging es später den Nama. Die Überlebenden wurden interniert und zur Zwangsarbeit gezwungen.

Die deutsche Öffentlichkeit reagierte entsetzt und 1906 weigerte sich der Reichstag, eine Fortführung dieses Kriegs zu finanzieren. Daraufhin löste Wilhelm II. den Reichstag auf.

© Paul Metzdorf Die Erinnerung an das deutsche Kolonialreich

Dass Deutschland vor 1918 Kolonien besaß, ist bekannt. In welchem Umfang es dort zu Kolonialverbrechen kam, wird in Deutschland jedoch erst seit den 1990er Jahren erforscht. Im Mai 2021 erkannte die deutsche Regierung die Verbrechen an den Herero und Nama offiziell als Völkermord an.

Seither wird darüber diskutiert, wie eine Wiedergutmachung aussehen kann. Dazu gehört auch die Rückgabe von geraubtem Kulturgut. In deutschen Museen und Privatsammlungen befinden sich zahlreiche Objekte, die auf zweifelhaften Wegen aus den ehemaligen Kolonien nach Deutschland kamen. Die Erfassung dieser Objekte ist noch in den Anfängen. Verhandelt wird auch über die Rückgabe menschlicher Überreste, die zu Forschungszwecken nach Deutschland gebracht wurden. Ob eine Rückgabe ausreicht, um solches Unrecht auszugleichen, ist auch eine Frage an die Wissenschaft.

© Paul Metzdorf

© Paul Metzdorf Station 5: Alles ist möglich – Forschung in der Kaiserzeit

Während der Regierungszeit Wilhelms II. machten deutsche Wissenschaftler wichtige Entdeckungen in Medizin, Chemie, Physik und Technik: Impfstoffe retteten Menschenleben, künstliche Farb- und Aromastoffe bescherten der deutschen Industrie Weltmonopole, Auto und Flugzeug veränderten die Welt. Dass zahlreiche Nobelpreise nach Deutschland gingen, belegt die Bedeutung dieser Leistungen.

Dem ging ein systematischer Ausbau der deutschen Hochschulen voran. Von der Gründung des Deutschen Reichs bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs verdoppelte sich die Zahl der Studierenden. Unter anderem auch um Spitzenforscher von der Last der Lehre zu befreien, wurde die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gegründet – mit starker finanzieller Unterstützung durch die Industrie. Wilhelm II. interessierte sich auch persönlich für neue Erfindungen und hatte große Freude an Geschichte und Archäologie. Zugleich war Wissenschaft für ihn ein Mittel im Kampf um die Weltmachtstellung des Deutschen Reichs.

Der schnelle Fortschritt in Wissenschaft und Technik führte aber auch zu Entwicklungen, die aus heutiger Sicht Irrwege darstellen. Auch das Nachdenken über die ethischen Grenzen der Wissenschaft begann im Kaiserreich.

© Paul Metzdorf Fortschritt ohne Grenzen?

Krankheit und Tod waren für die Menschen um 1900 ständige Begleiter. Medizinische Forschung machte in Krisenzeiten - Kriege und Epidemien - ihre größten Fortschritte, technischer Fortschritt war für die Forscher*innen mit hohem persönlichen Risiko verbunden - Explosionen, Abstürze.

Die Abwägung zwischen dem Schicksal Einzelner und dem Wohlergehen der Gemeinschaft unterschied sich auch aufgrund des weit verbreiteten hierarchischen Weltbilds von heutigen Vorstellungen. Gleiches gilt für die Abwägung zwischen Umweltzerstörung und Wohlstand des Landes. Es begann jedoch ein Umdenken bei der Frage „Was darf Wissenschaft?“

© Uni MS | Eckhard Kluth Wilhelm II. und die Wissenschaft

Die frühe Ausbildung Wilhelms II. verlief für ein Mitglied des Hochadels relativ normal: Zwar erhielt er, während seine Altersgenoss*innen in die Volksschule gingen, Privatunterricht, sein Abitur aber machte er am Friedrichs-Gymnasium in Kassel. Anschließend ging er für zwei Jahre zum Studium nach Bonn, erhielt dort aber vor allem Privatvorlesungen.

Wilhelms Haltung zu Schule und Hochschule war von diesen persönlichen Erfahrungen geprägt. Klassische Bildung – alte Sprachen, Geschichte – hielt er für überholt und setze sich stattdessen stark für den Ausbau des Realschulsystems und die Gründung Technischer Hochschulen ein. Hauptziel von Schule und Studium solle die Pflege einer deutsch-nationalen Gesinnung sein und die Orientierung auf technische Probleme und Fragen der Gegenwart. Kritisches Denken oder eine Modernisierung der Gesellschaft waren nicht gefragt.

Neue technische Verfahren machten Forschung auf der Ebene von Zellen und Molekülen möglich. Der medizinische Fortschritt und auch Erfolge in der chemischen Forschung, z.B. die Entdeckung synthetischer Farbstoffe, rechtfertigten die hohen Kosten der dafür notwendigen Apparaturen. Der Gedanke war also naheliegend, durch die Gründung der Kaiser-Wilhelm Gesellschaft Grundlagenforschung als Partnerschaft zwischen Industrie und Staat voran zu treiben, denn so beteiligten sich die Profiteure an den Kosten, zugleich blieb auch die Spitzenforschung unter staatlicher Kontrolle.

© Paul Metzdorf Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft

Der Berliner Theologieprofessor Adolf Harnack verfasste 1909 eine Denkschrift, in der er sich für unabhängige Forschungsinstitute ergänzend zu Universitäten aussprach, um eine Grundlagenforschung vor allem im Bereich der Naturwissenschaften zu ermöglichen. Seine Bemühungen waren erfolgreich: Am 11. Januar 1911 kamen zahlreiche Vertreter der deutschen Industrie und Wissenschaft in der Berliner Akademie der Künste zur konstituierenden Sitzung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zusammen. Die verschiedenen Institute wurden meist durch private Spender:innen finanziert, die Gehälter übernahm der Staat. Zum ersten Präsidenten wurde Adolf Harnack gewählt, Wilhelm II. war Schirmherr und Namensgeber. Im Oktober 1912 wurden die ersten Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Berlin Dahlem gegründet: das Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie unter Leitung Fritz Habers sowie das Institut für Chemie unter Leitung Ernst Beckmanns. Während des Ersten Weltkriegs wurde an den verschiedenen Instituten Kriegsforschung betrieben: Neben medizinischer Forschung, zum Beispiel an Impfungen, wurden unter Fritz Haber die Möglichkeiten zum Einsatz von Giftgas an der Front untersucht. Obwohl bereits nach dem Ersten Weltkrieg eine Umbenennung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gefordert wurde, erfolgte diese erst nach dem Zweiten Weltkrieg – in Max-Planck-Gesellschaft.

© Paul Metzdorf Station 6: Urkatastrophe des 20. Jahrhundert – Der Erste Weltkrieg

Als Auslöser für den Ersten Weltkrieg gilt das Attentat auf den Österreichischen Thronfolger am 28. Juni 1914. In der folgenden diplomatischen Krise wurde deutlich, dass es am Willen zum Frieden fehlte – auf allen Seiten.

Deutsche Militärs hatten schon lange über einen europäischen Krieg nachgedacht. Bereits 1905 legte Generalfeldmarschall Alfred von Schliefen ein Memorandum vor, das Grundlage für die Strategie der Obersten Heeresleitung zu Kriegsbeginn war. Überzeugt von der Überlegenheit der deutschen Armee wurde von einem schnellen Sieg über Frankreich ausgegangen, dem ein ebenso schneller Sieg gegen Russland folgen sollte. Am 1. August unterzeichnete Wilhelm II. die Kriegerklärung gegen Russland, am 3. August die gegen Frankreich.

Zwar gab es in der Bevölkerung Stimmen, die zum Frieden mahnten, in der kaisertreuen Presse entstand aber der Eindruck einer allgemeinen Kriegsbegeisterung. Nach über 40 Friedensjahren war die Erinnerung an die Schrecken des Krieges verblasst. Gleichzeitig ließ die Rhetorik Wilhelms II. und seiner Generäle eine Bedrohung von außen immer realer erscheinen. So zogen die Männer im Bewusstsein, ihre Heimat zu verteidigen, in den Krieg.

© Paul Metzdorf Schnelles Kriegsende

Während des Ersten Weltkriegs wurden etwa 28,7 Milliarden Briefe und Karten verschickt – dies war von der Front nach Deutschland portofrei möglich. Aus ihrer Heimat erhielten die Soldaten neben Briefen, Postkarten und Fotos auch Pakete mit Proviant, Kleidung und Genussmitteln. Die Briefwechsel dienten nicht nur der Kommunikation, sondern auch der Stärkung der Moral der Soldaten. Feldpost ist eine wichtige historische Quelle, da sie Einblick in das individuelle Fronterleben mehrerer Millionen Soldaten gibt. Eine Zensur der Briefe fand erst ab 1916 systematisch statt, vorher kontrollierten die Vorgesetzten nach eigenem Ermessen. Daher lassen Analysen der Feldpost zum Beispiel den Schluss zu, dass die Mehrheit der deutschen Soldaten Anfangs von einem schnellen Sieg und einer raschen Heimkehr ausging.

(alle Quellen: Feldpostbestand August Jasper, Privatbesitz)

© Uni MS | Eckhard Kluth Kriegsbeginn mit Illusionen

Mit Kriegsbeginn endete für das Deutsche Reich eine über 40 Jahre dauernde Friedenszeit. Weder Wilhelm II. als oberster Heerführer, noch seine Generäle hatten bis 1914 Erfahrung mit der Kriegsrealität. Ihre Vorstellung von Kriegsführung war geprägt von den seit 1888 jährlich stattfindenden Kaisermanövern. Für die Heeresleitung dienten diese Manöver dazu, sich einen Überblick über den Ausbildungsstand der Soldaten zu verschaffen. Internationalen Beobachtern sollten sie einen Eindruck von der Kampfkraft und Überlegenheit des deutschen Heeres vermitteln.

Fotos und Zeitungsberichte der Manöver vermitteln ein Bild von Ordnung und Effizienz. Kritischer äußern sich dagegen die internationalen Beobachter: Noch in den 1910er Jahren würden Taktiken aus den Kriegen der 1860er Jahre geübt. Auch interne Berichte zeigen, dass man Altbewährtem den Vorzug gab, anstatt angesichts neuer Waffen neue Taktiken zu erproben.

In den ersten Schlachten des Kriegs wurde schnell deutlich, dass auch die Schutzausrüstung der Soldaten nicht den Entwicklung der Waffentechnik entsprach. Maschinengewehre und schnelle Artillerie führten in den ersten Kriegsmonaten zu hohen Verlusten. Der erwartete schnelle Sieg erwies sich als Illusion.

© Paul Metzdorf Materialschlachten

Der Erste Weltkrieg stellt eine neue Form des Krieges dar: Intensive Rüstungsforschung und die Weiterentwicklung der Militärtechnik aller am Krieg teilnehmenden Parteien führten dazu, dass sich die Soldaten immer neuen Waffen gegenüber sahen. Insbesondere an der Westfront, wo der Krieg schon kurz nach Beginn zu einem über Jahre andauernden zermürbenden Stellungskrieg wurde, gerieten die Kämpfe zu einer industriell geführten Materialschlacht. Begriffe wie Feuerwalze, Trommelfeuer oder Stahlgewitter stehen ebenso für diese Art entmenschlichter Kriegsführung wie der Gebrauch von Giftgas und Flammenwerfern. So forderte der erste Weltkrieg eine nie dagewesene Zahl an Toten und Verletzten. Die traumatische Situation in den Schützengräben führte bei vielen zu Desillusionierung und Kriegsmüdigkeit.

Audio 1: Brief des Soldaten Dominik Richert, unbekannter Ort, unmittelbar nach Kriegsbeginn 1914 (zitiert nach Ulrich/Ziemann 2008, S. 83).Audio 2: Brief des Soldaten Christian Krull, Verdun, 29. Juli 1916 (zitiert nach Ulrich/Ziemann 2008, S. 64).Audio 3: Brief eines Infanteristen, Verdun, 2. Juli 1916 (zitiert nach Ulrich/Ziemann 2008, S. 64).Bernd Ulrich, Benjamin Ziemann (Hg.): Frontalltag im Ersten Weltkrieg. Ein Historisches Lesebuch, Essen 2008.

© Paul Metzdorf Kaiser ohne Macht

Schon bald nach Kriegsbeginn wurde Wilhelm II. bei strategischen Entscheidungen nicht mehr gefragt. Als im August 1916 Paul von Hindenburg und sein Stabschef Erich von Ludendorf die Heeresleitung übernahmen, wurde der Kaiser auch innenpolitisch kaltgestellt. Ab Mitte 1917 war er faktisch machtlos. Für die deutsche Öffentlichkeit blieb er aber weiterhin Identifikationsfigur. Daher wurden immer wieder kaiserliche Truppenbesuche und Ordensverleihungen inszeniert, deren Bilder sowohl an der Front als auch in der Heimat die Moral stärken sollten.

Der Kaiser war auch Identifikationsfigur der Kriegsgegner: Mit Adlerhelm und Zwirbelbart wurde seine Figur zum Symbol. Von den ersten Reaktionen auf die Kriegsverbrechen in Belgien oder den Brand der Kathedrale von Reims bis zum Ende des Krieges war es die Figur Wilhelms II., die angeklagt oder später mit Spott und Hohn überschüttet wurde.

© Paul Metzdorf Krieg. Und dann?

Die Zahl der im Ersten Weltkrieg getöteten Soldaten aller Parteien wird auf über 9 Millionen geschätzt, hinzu kommen mehrere Millionen tote Zivilist*innen – hier variieren die Schätzungen.

Von den über 15 Millionen Verwundeten erlitten fast 14 Prozent schwere Gesichtsverletzungen, durch die sie ihr Leben lang entstellt waren. Auch der Verlust von Gliedmaßen und Lähmungen gehörte zu den individuellen Folgen des Krieges (psychische Traumata wurden damals nicht als Kriegsfolge anerkannt). Prothesen und Gesichtsmasken sollten den Männern helfen, ihren Alltag zu bewältigen. In der Regel konnten sie jedoch nicht in ihre alten Berufe zurückkehren. Daher trafen sie die allgemeinen Kriegsfolgen – Arbeitslosigkeit, Hunger und Inflation – besonders hart.

Aufgrund der politischen Wirren nach der Abdankung Wilhelm II. und der Novemberrevolution dauerte es lange bis sich die wirtschaftliche Lage wieder stabilisierte und für die einfachen Leute ein normales Leben wieder möglich war.

Audio 1: Feldpostbrief eines Medizinstudenten, der bei der Erstürmung Belgrads verwundet wurde, Oktober 1915 (zitiert nach Ulrich/Ziemann 2008, S. 55).Audio 2: Fallakte des Soldaten Josef B, 25 Jahre alt: W. Schmidt (Oberarzt - Psychiatrische Univ.-Klinik Freiburg), Die psychischen und nervösen Folgezustände nach Granatexplosionen und Minenverschüttungen, in: Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, Bd. 29/1915, S. 514-542, S. 522/523. (zitiert nach Ulrich/Ziemann2008, S. 72).Bernd Ulrich, Benjamin Ziemann (Hg.): Frontalltag im Ersten Weltkrieg. Ein Historisches Lesebuch, Essen 2008.Kriegsende

Seit August 1918 wuchs in der deutschen Heeresleitung die Gewissheit, dass der Krieg nicht zu gewinnen sei. Es könne nur noch darum gehen, einen günstigen Friedensschluss herbeizuführen. Zu den Bedingungen der Amerikaner gehörte die Abdankung des Kaisers und eine Demokratisierung des Reichs. Letzteres wurde durch die Bildung einer neuen Reichsregierung unter Beteiligung der Sozialdemokraten umgesetzt.

Wilhelm II. begriff den Ernst der Lage erst, als sich Kieler Matrosen im Oktober 1918 weigerten, gegen einen weit überlegenen Gegner in den Untergang zu ziehen. Er flüchtete von Potsdam ins belgische Spa, wo die Oberste Heeresleitung stationiert war. Offen wurde dort über Abdankung oder Heldentod des Kaisers diskutiert, beides von ihm aber kategorisch abgelehnt.

Der Matrosenaufstand entwickelte sich zur Novemberrevolution und führte zur Abdankung der meisten deutschen Fürsten. Am 9. November wurde ohne Zustimmung Wilhelms II. auch seine Abdankung verkündet. Aus Angst vor meuternden Soldaten floh Wilhelm wenige Stunden später in die Niederlande und unterzeichnete dort am 28. November seine Abdankung.

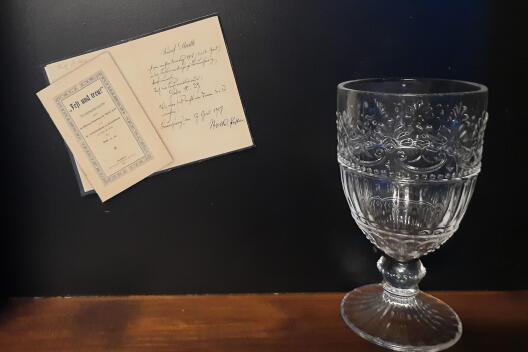

© Paul Metzdorf Station 7: Flucht in eine Phantasiewelt – Wilhelm II. im Exil

Fotos

© Uni MS | Eckhard Kluth Wilhelm II. bat in den Niederlanden um Asyl und kaufte dort im August 1919 Haus Doorn. Zwar hatte der deutsche Staat das Vermögen der Hohenzollern beschlagnahmt, zahlte Wilhelm II. aber viel Geld und schickte sogar Mobiliar, damit er einen standesgemäßen Haushalt führen konnte.

Auf Haus Doorn umgab sich Wilhelm II. mit treuen Anhängern der Monarchie. Auch wenn der Ex-Kaiser in ihren Augen seinen Treueeid gegenüber dem deutschen Volk gebrochen hatte, war die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Monarchie eng mit den Hohenzollern verbunden. In seinen 1922 veröffentlichten Memoiren wies Wilhelm II. die Verantwortung für die Fehler der vergangenen Jahrzehnte von sich. Die Blüte Deutschlands vor 1914 sei sein Verdienst, an Krieg und Niederlage seien dagegen andere schuld.

Der Weimarer Republik stand Wilhelm II. feindlich gegenüber und auch seine antisemitischen Äußerungen wurden immer radikaler. Schließlich suchte er Kontakt zu den Nationalsozialisten, in der Hoffnung Kaiser eines faschistischen Deutschlands zu werden. Die Kaisersöhne zeigten sich öffentlich in NS-Uniformen und demonstrierten so einen Schulterschluss mit den Nazis – ohne Erfolg.

Station 8: Kommentar-Wand

© Uni MS | Eckhard Kluth Viele Besucher:innen haben Ihre Antworten auf die beiden Leitfragen der Ausstellung "Kind seiner Zeit?" und "Zu Recht geehrt?" auf vorbereiteten Karten am Ausgang der Ausstellung auf einer großen Zettelwand hinterlassen. Auch wenn diese Antworten kein repräsentatives Meinungsbild abgeben, enthalten sie wichtige Denkanstöße für das Projektteam "Zur Sache WWU". Eine erste Auswertung finden Sie hier.

Ausstellungsimpressum

Eine Ausstellung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Münster School of Design

Konzept und Realisierung der Stationen:

Jonas Altrogge Emma Bechtold, Johanna Linea Caspers, Amalie Elisabeth Ernst, Paula Götz, Alicia Huntgeburth, Jordana Aglaja Franziska Jeckel, Anna Kempkes; Miriam Klauke, Alexander Koletzko, Larissa Korte, Luca Lemmen, Angeliki Mandilara, Loya Meyer, Muriel Miermeister, Shajan Pieper, Pia Röttgers, Helena Schenk, Pia Schulte, Leonie Truß, Lars Mika Weber, Dana Wolter,Betreuung:

Prof.in Claudia Grönebaum, Prof. Henning Tietz, MSD MünsterGesamtkonzept:

Dr. Eckhard Kluth und Kathrin Schulte, WWU MünsterBeratung:

Dr. Silvia Necker, LWL-Preußenmuseum MindenDie Ausstellung ist Teil des Projekts „Zur Sache WWU“, in dem die Westfälische Wilhelms-Universität Münster ihren Namensgeber, Wilhelm II., zur Diskussion stellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie online unter: wwu.muenster.de/zursachewwu.

Wir danken der Stadt Münster, Amt für Mobilität und Tiefbau, für die Bereitstellung des Ausstellungsorts.

Die Bilder in der Ausstellung wurden unter anderem bereitgestellt durch: Bibliothèque Nationale de France, Paris; Bildagentur Preußischer Kulturbesitz, Berlin; Bildarchiv des Bundesarchivs, Koblenz; Deutsches Historisches Museum, Berlin; Deutsches Museum, München; Eye Filmmuseum, Amsterdam; Historische Bildpostkarten - Universität Osnabrück, Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht; Marineschule Mürwik – Wehrgeschichtliches Ausbildungszentrum, Flensburg; Museum Huis Doorn, Doorn; Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam; Sammlung Scherl/Süddeutsche Zeitung Archiv, München; Ullstein Bilderdienst, Berlin; Österreichische Nationabibliothek, Wien.