Einführung

Karl Friedrich Zelter

Karl Friedrich Christian Fasch

Berlin 1801

Einführung

Unter den frühen Quellen zur Geschichte der Sing-Akademie zu Berlin nimmt Karl Friedrich Zelters Biographie des Vereinsgründers eine hervorragende Stellung ein. Man begegnet mit ihr der frühesten Musikerbiographie im deutschen Sprachraum überhaupt. Als solche war sie das prägende Vorbild der ungleich berühmteren Bach-Biographie Johann Nikolaus Forkels. Der Text ist seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1801 als Zentraldokument zur Gründungsgeschichte der Sing-Akademie rezipiert und ausgewertet worden. Dennoch erlebte er selbst nur geringe wissenschaftliche Durchdringung und wurde auch nur ein einziges Mal als fotomechanischer Reprint wiederveröffentlicht, allerdings ohne Einleitung und Kommentar. Im Folgenden wird der wissenschaftlichen Öffentlichkeit erstmals eine Transkription mit anhängendem Zeilenkommentar zur Verfügung gestellt.

In der folgenden Einführung wird daher ausführlich auf Zelters Intentionen eingegangen. Sein literarischer Erstling, seinem verehrten Lehrer gewidmet, erschien nämlich zu einem sehr bestimmten Zweck, der die Gesetze der Darstellung wesentlich bestimmt. Lässt man, wie es die bisherige Rezeptionsgeschichte des Textes gezeigt hat, diese Intentionen bei dem Studium dieser singulären Quelle außer Acht, wird es schwierig, die hochgradig stilisierten, zu einem Typus inszenierten Züge, die Fasch in diesem Bild annimmt, von den sichereren Fakten zu scheiden. Damit ist nicht gesagt, dass Zelter bei seiner Darstellung einen sorglosen Umgang mit der Wahrheit gepflegt hätte. Aber, und das mag angesichts der vorwiegend biographisch-wissenschaftlichen Ausdeutung des Textes erstaunen, ist Zelters Schrift eher künstlerischen als frühen musikphilologischen Gesetzen unterworfen. Dies lässt sich am ehesten nachweisen, wenn man eingangs das Publikum dieser Biographie ins Auge fasst.

Zelter verfasste seine Biographie sehr zeitnah. Fasch war am 3. August 1800 gestorben. Schon im April 1801 konnte ein Exemplar an Goethe versandt werden, mit dem Zelter seit August 1799 in einem noch relativ lockeren brieflichen Kontakt stand, der später zu einem der bedeutendsten Briefwechsel der deutschen Literaturgeschichte anwachsen sollte. Auch wenn der Text die Gattungskonventionen eines Nekrologs in keiner Form erfüllt, suggeriert Zelter seinen Lesern, er habe an eine Art "Tombeau" oder "Denkmal" gedacht und baut eine vermutlich erfundene Episode ein, um diese Motivation in Faschs Denken selbst zu verankern. Er schildert einen Spaziergang über einen "Begräbnißplatz" in Potsdam.[1] ) Auf Zelters geringschätzige Bemerkung über die handwerkliche Wertlosigkeit der Grabmäler entgegnete der Ältere:"Ach! [...], so vergänglich und schlecht diese Sachen immer seyn mögen, so haben sie doch einen unschätzbaren Werth in der Verehrung derjenigen, die sich das Andenken an geliebte Personen [...] zu verlängern suchen; [...] allein, wo ist, der mein gedenkt, wenn ich hier bin?"[2]

Schon diese kleine Episode ist kunstvoll-rhetorisch komponiert. Natürlich kann man Zelters Bemerkung über die Wertlosigkeit der Denkmäler als Kunstwerke als eine Art captatio benevolentiae lesen, denn hier ist er es ja, der Fasch ein Denkmal setzt, sei es auch ein Literarisches. Fasch selbst legitimiert sodann seinen Zweck jenseits ästhetischer Ansprüche; auch dies kann man als eine Art Rechtfertigung lesen. Die abschließende Frage nach demjenigen, der ihm ein Denkmal setze, mutet fast schon plump an und belegt den apokryphen Charakter dieser Zeilen nachdrücklich. Allein die Existenz des Büchleins beantwortet die Frage nach dem "Erbauer" des Denkmals hinlänglich. Goethe antwortete am 29. Mai mit dem passenden Terminus auf die Übersendung des Druckes:

"Sie haben durch das Denkmal, das Sie Faschen errichtet, ein sehr verdienstliches Werk vollendet und auch mir dadurch recht viel Vergnügen gemacht."[3]

Dass Goethes Urteil gemessen an der Qualität des Textes, der nun keineswegs "schlecht" geraten war, einigermaßen lau, ja fast abweisend ausfiel, hat seine Gründe, über die noch zu sprechen sein wird.

Weniger als ein Jahr nach dem Tod Faschs kam es zu einer bemerkenswerten Vorlesung vor den Mitgliedern der Sing-Akademie. Zelter berichtete Goethe davon 30 Jahre später, im Kontext einer sehr vielsagenden Reflexion über Dichtung und Wahrheit:"Als ich meinen Fasch geschrieben hatte, den ich freilich von Herzen liebte, las ich das Manuskript gleich nach seinem Tode in der Singakademie, vor mehr als 100 Mitgliedern ab, die den Guten mehr oder weniger im Leben wandeln gesehn."[4]

Zelter bat das Plenum dabei um Kritik und Anregung. Viele der Zuhörenden hatten Fasch seit 1791 gekannt. Eine literarisch allzu freie Gestaltung hätte sich der Verfasser vor diesem Hörerkreis also kaum gestatten können. Es wäre allerdings eigentümlich, hätte er diese Lesung nur anberaumt, um seinen Text einer Wahrheitsprobe zu unterziehen, nach der man ihn, was die biographischen Umrisse und die Grundhaltung Faschs gegenüber musikästhetischen Fragen angeht, als zuverlässig betrachten könnte.

Natürlich gab es eine gleichsam vereinspolitische Intention, die sich aus einer weiteren Briefpassage ableiten lässt:"Als die Schrift gedruckt erschien fand ich die ältesten Freunde die Faschen vor mir gekannt, mit ihm getrunken, geraucht und politisch verkehrt hatten in Verwundrung, ihren muntren Alltagsgesellen als einen ernsthaften tiefen hocherwachsnen Künstler zu schauen."[5]

Um den verborgenen Sinn dieser Sätze zu entschlüsseln, sollte man sich vergegenwärtigen, wie ungefestigt die Position Zelters als Nachfolger Faschs noch war. Es galt, sie zu legitimieren. Das exklusive Wissen um verborgene Wesenszüge des Stifters konnte ihm einen uneinholbaren Vorsprung vor den Weggefährten sicherten. Kannten die gewöhnlichen Mitwirkenden nur die oberflächliche Fassade dieses Lebens, sollten sie empfinden, dass allein Zelter Fasch in seiner geistigen Tiefendimension erkannt habe. Es ist nützlich, schon in dieser Denkfigur die Parallele zur oft umkämpften Nachfolge von Religionsstiftern zu sehen. In der Sing-Akademie hatte sich Zelter damit die Deutungshoheit über die Ursprünge des Vereins gesichert. Aber sie sollte nicht auf diesen engen Kreis begrenzt werden. Hier liegt einer der Publikationsgründe.

Der symbolische Adressat war kein geringerer als Goethe. Dieser dritten Intentionsebene ist der literarisch ambitionierte Charakter des Textes geschuldet. Aber während er, wie bereits angedeutet, bei Goethe nicht auf Gegenliebe stoßen konnte, ist die weitere Rezeptionsgeschichte beachtlich. Ein Forkel musste sich ihm bei der Arbeit an seiner Bach-Biographie stellen, und als Fundament aller späteren Studien über die Sing-Akademie ist der Text, teilweise wortwörtlich, bis in unsere Zeit gewandert. Wer sich mit Fasch befassen wollte, musste es durch Zelters Augen tun.

Es gibt verschiedene erzählerische Strategien und Techniken, derer sich Zelter bedient, um "seinen" Fasch zu erfinden. Jede ist es wert, gesondert betrachtet zu werden, denn jede führte später ein Eigenleben. Die Gattungsfrage ist daher komplizierter, als es eine so knappe Schrift eines Autodidakten erwarten ließe. In formaler Hinsicht changiert dieser Text, der von Anfang an Format und Anspruch eines Nekrologes überschritt, zwischen einem negativen Bildungsroman, der in einem erstaunlichen Maße von pathographischen Zügen durchwoben ist, und einer Hagiographie, die im Erzählerischen deutlich ihren heilsgeschichtlichen Hintergrund durchscheinen lässt.

Als Verknüpfung eines negativen Bildungsromans mit einer Art Pathographie ist Zelters Text überaus avanciert. Das Studium der physisch-psychischen Krankheit als prägender Kraft künstlerisch-intellektueller Entwicklung hat erst mit der Person Nietzsches ihren gültigen Gegenstand gefunden – es ist erstaunlich und kaum zu beantworten, wie Zelter zu dieser in der Biographik seiner Zeit ungewöhnlichen "pathographischen" Perspektive gelangte. Ein pauschaler Verweis auf den Anton Reiser von Carl Philipp Moritz erklärte dieses Phänomen kaum, zu wesentlich sind die Differenzen zwischen Moritz’ autobiographisch inspirierter und in ein exemplarisches, dilettantisches Scheitern getriebener Gestalt und Zelters psychologisch nicht minder komplexen Studie einer realen, respektierten Künstlerpersönlichkeit.

Im Folgenden seien einige markante, die Bereiche von Krankheit und Kunst kontrapunktisch verwebenden Passagen der Zelterschen Darstellung aufgesucht."Von der Wiege an schwächlich [...] neigte sich der erwachende Geist des Kindes unvermerkt zur Spekulation."[6]

Schon diese Einführung verknüpft Aussagen über die physische Verfassung mit ihren geistigen Folgen. Der Begriff der "Spekulation" deutet auf jene durchaus ambivalenten Fähigkeiten Faschs, dessen kontrapunktische Künste bewundert wurden, der sich jedoch ebenso in wunderlichen Zahlenoperationen erging. Zelter führt seine beiden Motive in strengem Kontrapunkt:

"Sein Leben schwankte zwischen körperlicher Schwäche und Seelenkraft einher, wo immer eines das andere lähmte, und in diesem Zustande schränkte er seine einsame Thätigkeit allein auf seinen Erwerb und nebenher auf eine Menge kleiner Beschäftigungen und Abendbesuche ein, die wenigstens seinen Geist munter erhielten."[7]

Diese "kleinen Beschäftigungen" konnten bizarre Züge annehmen. Berühmt ist das Kartenhaus, ein Gegenstand, dessen symbolisches Potential Zelter dankbar ausschöpfte – das überaus treffliche Sinnbild einer instabilen und ephemeren Existenz, die vom Einsturz bedroht ist. Trotz "Blutsturz" war Fasch unaufhörlich mit der "Erfindung" seines Daches beschäftigt.[8] Darüber hinaus reichen seine Beschäftigungen vom Legen komplexer Patiencen bis zur Verbesserung von Atlanten. Hier ist man nicht mehr weit entfernt vom mürben Dilettantismus eines Künstlers ohne Kunst wie Christian Buddenbrook, der sich dem Verbessern von Wörterbüchern widmete. Man begegnet dem Portrait eines Neurotikers, und es ist bezeichnend, dass Zelter Faschs Hauptkunst, die eminente kontrapunktische Tüftelei, exakt in diesem Themenfeld zwischen Rechenexempeln, Patience und Kartenhäusern ausführt und damit zweifellos diskreditiert.[9] Eine musikalische Praxis, die allein in diesem "spekulativen" Umfeld gedeiht, erscheint ihm zutiefst fragwürdig.

Vor allem der hinschwindenden Physis Faschs wegen ist diese kauzige "vita passiva" in völliger Obskurität ein Ort ohne Ausweg:"Sein schwacher Körper fühlte frühe die Vorboten des Alters, und an ein weiteres Fortkommen war deswegen nicht mehr zu denken."[10]

Das Leben der äußeren Welt erlischt um den erst 42-jährigen Protagonisten, erzählerisch öffnet sich an diesem Punkt der Lebensbeschreibung die Bühne für die ungewöhnlich breite Darstellung einer über zwanzigjährigen Agonie. "So war er fast jede Nacht dem Tode nahe",[11] heißt es nun, und das gilt für das ganze weitere Leben und mündet in ein achtseitiges, gleichsam klinisches Protokoll des Sterbens, dessen Gewicht und Dimension die Proportionen dieses knappen Lebensberichtes zu sprengen scheinen. Auch erzählerisch kostet Zelter den Komplex der Todesmotivik weidlich aus. So erfahren die Leser ausführlich von Faschs Maßnahmen gegen das gefürchtete Lebendigbegrabenwerden. Um den Willen seines Lehrers zu erfüllen, ließ Zelter Fasch drei Tage unbestattet, "bis die augenscheinliche Verwesung eintrat."[12] Gelegentlich malt Zelter die Schrecken dieses Verfallsprozesses in regelrecht schauerromantischen Farben, etwa in der Anekdote vom "scheintoten" Fasch. Seine Bedienstete fand ihn eines Nachts "starr und sprachlos":

"Das Mädgen nahm in der Bestürzung ein Glas Wasser, das vor dem Bette stand und goß es dem halb todten Manne ins Bette. Darüber sprang er auf, lachte entsetzlich und das Mädgen entfloh vor Schreck."[13]

Dieses "entsetzliche Lachen" scheint bereits der höllischen Fantasie eines E.T.A. Hoffmann zu entspringen. Es ist diese schwarzhumoristische Zuspitzung, die Goethe zutiefst abgestoßen haben dürfte. Dem Hauptmotiv der Entelechie in seinem Bildungsdenken wird hier ein Negativ gegenübergestellt. Der gesamte Bildungsgang Faschs, wie ihn Zelter nachzeichnet, ist geprägt vom Schwinden der Lebenskräfte und vom Erstarken des Todes. Wenn man bedenkt, dass Zelters Bildbeschreibung der Höllenfahrt Judas Ischariots drei Jahre später, die in deutlich weniger grellen Farben gehalten war, fast den Abbruch des Weimarer Briefwechsels zur Folge gehabt hätte, mag man sich wundern, dass es nicht schon 1801 zu einer ernsten Mahnung Goethes gekommen war.[14] Zelters Fasch trägt die Zeichen eines aus dem Gleichgewicht geratenen, letztlich pathologischen Charakters, wie ihn romantische Autoren zu kultivieren liebten. Das lag nun freilich nicht in Zelters Absicht. Eine besondere Affinität zur Berliner Frühromantik kann man ihm nicht nachweisen. Da sich allerdings seine späteren Ausführungen zu diesem Thema im Goethe-Briefwechsel finden, ist hier kein endgültiges Urteil zu fällen. Zelter hatte später sehr wohl gelernt, seinem erhabenen Briefpartner unbequeme Ansichten zu ersparen. 1801 verfügte er über dieses Differenzierungsvermögen noch nicht.

Zelters Beschreibung eines physisch verkümmernden, psychologisch ins Wunderliche abgleitenden Lebens dient vielmehr einem übergeordneten dramaturgischen Zweck. Die Kräfte physischen Verfalls hatten Zelters Fasch in einem falschen künstlerischen Bewusstsein stagnieren lassen, seine überwiegend abstrakte, kombinatorische Kunstübung war mit eigentümlichen Spekulationen und Wunderlichkeiten kontaminiert. In diese perspektivlose Situation schlägt ein Ereignis ein, das einem Bekehrungserlebnis gleicht:"Im Jahre 1783 kam der Königl. Kapellmeister Reichardt aus Italien zurück und brachte unter andern musikalischen Seltenheiten eine Sechzehnstimmige Messe des Orazio Benevoli mit, die er Faschen sogleich mittheilte. Dieser schrieb sich die Partitur ab; eine Menge der sonderbarsten Schreibfehler, die verbessert werden mußten, lenkten die Aufmerksamkeit nach und nach tief in das Werk hinein."[15]

Hier wird auf sehr subtile Art und Weise der Umschlag vom "falschen" ins "richtige" künstlerische Bewusstsein gestaltet. So entzündete sich Faschs Interesse zunächst an der Verbesserung der "sonderbarsten Schreibfehler" – ein Handeln, das noch der unfruchtbar-technischen Sphäre der Verbesserung von Landkarten angehört. Doch die künstlerische Vorlage, in die er immer tiefer eindrang, erweckte einen erneuerten Schaffenstrieb, wobei das Bewusstsein der Todesnähe eine besondere Dringlichkeit geschaffen habe:

"Er glaubte sein Ende nahe und wollte nebenher, wo möglich, ein Werk hinterlassen, woraus vielleicht einmahl wieder nach 170 Jahren irgend ein Kenner sehen möge, daß es um diese Zeit noch einen deutschen Harmonisten gegeben, der sich an den sechzehnstimmigen Satz gewagt und ihn bestanden habe"[16]

Es wird seine eigene Sechzehnstimmige Messe. Ihre Komposition markiert einen quasi-religiösen Wendepunkt, der Bruch mit dem alten Dasein wird symbolisch vollzogen:

"Ein ganz neues Leben ging demungeachtet für ihn an. Nur sein Leiden konnte ihn noch an den Tod erinnern. Alle seine Spielsachen wurden zerstört und dem Feuer überantwortet."[17]

Diese Lebenszäsur ist ein umwälzendes Ereignis. Verglichen mit der fein gezeichneten Schilderung des bisherigen Lebensweges ist der Umschwung allerdings eigentümlich knapp behandelt. Als quasi-religiöses Geschehen bedurfte sie in Zelters Argumentationslinie indes auch keiner rationalen Erklärung. Dabei ist gerade an diesem Punkt das Geflecht historischer und musikästhetischer Einflüsse besonders dicht. Daher scheint es ratsam, an dieser Stelle den Gang der Zelterschen Argumentation kurz zu verlassen. Sein äußert stringent entfalteter Plan, Faschs Leben zu erzählen, musste, um literarisch quasi zu "funktionieren", mit Auslassungen und Ausblendungen operieren. Zelters Erzählung inszeniert den "Einschlag" der Messe Benevolis in ein Leben obskurer Zurückgezogenheit und vollständigen physischen Zerfalls als eine Art Epiphanie. Damit individualisiert der Autor das Ereignis aufs äußerste und vollzieht eine Art Gattungs-Bruch, um nunmehr in das Genre einer Heiligenvita einzutreten. Die musik- und sozialhistorische Situation, in die Faschs Leben eingebunden war, ist vollkommen ausgeblendet.

Man kann diese Situation tatsächlich als eigenartig bezeichnen, und ihre Rückwirkungen auf das Berufsfeld des Musikers sind evident. In der frühen friderizianischen Epoche konnte das Berliner Musikleben als fortschrittlich gelten. Schon 1749 kam es zur Gründung einer "Musikübenden Gesellschaft", 1763 folgten die "Liebhaberkonzerte" des Cembalisten Ernst Friedrich Benda, halböffentliche Veranstaltungen, in denen sich zeittypisch Gattungen und Genres vom Instrumentalen bis zum Oratorium durchmischt fanden. Zugang hatte man allerdings nur, wenn man durch eine Vertrauensperson eingeführt wurde. Das erste im regelrechten Sinne öffentliche Konzert fand in Berlin erst 1787 statt – folgt man der Definition, eine solche Veranstaltung habe einem anonymen Publikum offen zu stehen, unternehmerisch organisiert zu sein, Eintrittsgeld zu verlangen, ein festgelegtes Programm und gesonderte Platzierung der Ausführenden aufzuweisen. Es war Johann Carl Friedrich Rellstabs Konzert für "Kenner und Liebhaber". In Leipzig dagegen war aus bürgerlichem Gemeinsinn schon 1747 ein kleines Orchester, das "Große Concert" geschaffen worden, dessen Subskriptionskonzerte der interessierten Bürgerschaft unbeschränkt offen standen. Und der Erfolg war beachtlich, man spielte im Winterhalbjahr wöchentlich, im Sommer zweiwöchentlich. In Preußen schein sich die Situation dergestalt potenziert zu haben, dass zu der generellen Agonie höfischer Musikpflege die unmittelbaren Folgen des siebenjährigen Krieges und nicht zuletzt die eigenwillige Gestalt des Monarchen selbst hinzutraten. Kurzum: der wundersame Rückzug eines weiterhin besoldeten Berufsmusikers aus allen öffentlichen Betätigungsfeldern – sieht man vom Unterrichten ab – hätte sich in dieser Form in Leipzig oder Hamburg kaum ereignen können, es sei denn, man spräche von einem ganz und gar psycho-pathologischen Phänomen. In Berlin wären dagegen auch einem völlig gesunden Komponisten alle Auswege versperrt gewesen: bot der spätfriderizianische Hof nicht die geringsten Perspektiven, war ein Übertritt vom höfischen ins kirchliche Berufsfeld im Gegensatz zu Hamburg keine Option – die Verfallenheit und Unterfinanzierung der Kirchenmusik in Preußen ist dokumentiert und sollte in Zelters Denkschriften, 20 Jahre später, ein Schlüsselrolle spielen. Ein Übertritt in eine funktionierende bürgerliche Sphäre, wie sie etwa in Leipzig existierte, war ebenfalls unmöglich – es gab sie nicht. Möglicherweise ging Zelter davon aus, dass den sing-akademischen Zuhörern seines Vortrages und den Lesern diese Verhältnisse durchaus vertraut waren; die der spätfriderizianische Epoche lag noch nicht lange zurück, und die Rezeption von Zeitschriften dürfte dem gebildeten Bürgertum Berlins seine musikkulturelle Verspätung deutlich vor Augen geführt haben.

Die von Zelter ebenfalls ausgeblendeten musikästhetischen Faktoren im Umfeld der "Bekehrung" Faschs dürften dagegen nicht einmal einem Goethe geläufig gewesen sein. Das erwachende Interesse Faschs an einer katholischen Messe italienischer Provenienz fällt just in eine Phase aufkeimender konfessioneller Spannung in Berlin, die unter dem Begriff "Proselytenstreit" bekannt ist. Die teils anonyme, teils offene Agitation aufklärerischer Zirkel gegen eine innerprotestantische Aufweichung des konfessionellen Bewusstseins dem Katholizismus gegenüber steigerte sich bis zu gerichtlichen Auseinandersetzungen.[18] In unserem Zusammenhang ist einzig von Interesse, Faschs Stellung in diesem Konflikt anzusprechen. Er schuf sein auch stilistisch von der Rezeption römisch-katholischer Messpraxis inspiriertes Werk in deutlichem Bewusstsein dieses Spannungsfeldes.[19] Es ist anzunehmen, dass Fasch hier eine nahezu überkonfessionelle Perspektive einnahm. Dass er dem Katholizismus schon in Jugendtagen mit einer den Vater befremdenden emotionalen Neigung begegnet, lässt sich auch aus einer von Zelter ausgemalten Anekdote erfahren. Bei einem Dresden-Besuch hörte Fasch eine Messe Zelenkas. Der Vater bemerkte, "daß der junge Mensch in Thränen schwamm, und vor Rührung kein Wort sprechen konnte", und untersagte weitere Messbesuche:"Der Vater, ein eifriger und religiöser Lutheraner, hatte an seinem Sohne mehr Gefallen am katholischen Gottesdienst bemerkt, als er wünschte."[20]

Eine emotionale Affinität zum Katholizismus scheint, sofern man Zelter hier glauben will, keimhaft angelegt; wie vage sie sich auch in jungen Jahren ausprägen mochte, wird sie die Rezeption der Messe Benevolis beeinflusst haben.

Schließlich sollte man auch die möglichen Intentionen Johann Friedrich Reichardts bedenken. Sein Verhältnis zu Fasch war herzlich und kollegial, was nicht zuletzt die Propagierung der Messe im Kunstmagazin bezeugt, die ihre weitere Rezeption wesentlich lenkte. Dass Reichardt Faschs begeisterte kompositorische Reaktion auf die Komposition Benevolis weitergesteckten musikpolitischen Zielen nutzbar machte, darf als zusätzliche äußere Kraft verstanden werden, die die "Lebenswende" Faschs bestimmte. In Zelters Lebensbild genießt das Erscheinen der Messe Benevolis aber das isolierte Privileg des Wunders. Es öffnete Fasch den kaum glaublichen Ausweg aus einer biographisch-künstlerischen Sackgasse. So wenig Zelter sich also der geistesgeschichtlichen Dimension dieses Vorgangs zuwendet, so wenig er ihn an den eigentlich gängigen Milieuwechseln von Berufsmusikern der vorangegangenen Generationen misst, so eindringlich führt er die quasi-religiöse Bekehrungsgeschichte zu ihrem wirkungsvollen Ende.

Wesentlich für die Erzählung vom "neuen Leben" ist das gewandelte Verhältnis von Körper und Geist, von Krankheit und Kunst. Während die Schwäche und Hinfälligkeit Faschs weiter zunimmt, ist doch – und dies ist für Zelter der Kern aller Dinge – die Macht der Krankheit über die Kunst gebrochen, die sie ins spekulativ-abseitige deformiert hatte. Nun ist es die erwachte Schaffenskraft, die der Krankheit Lebenszeit abtrotzt und sie aus dem Gefilde der Kunst hinausdrängt. Kam das zweckfreie kontrapunktische Spiel des überwundenen Lebens ohne öffentliche Realisierung aus, komponiert Fasch sein geistliches "Weltabschiedswerk" mit der festen Absicht, es zu hören und hören zu lassen. Das ist eine nur scheinbar banale Tatsache – als Komponist war er ja auf klangliche Verwirklichung nicht zwingend angewiesen. Doch gab es weder Interpreten noch ein Publikum. Beides musste aus dem Nichts erschaffen werden. Der Energieschub, mit dem Fasch aus der Obskurität heraustrat und allmählich einen Chor schuf, dessen einzige Aufgabe die künstlerisch angemessene Aufführung seiner Komposition war, wirkt beispiellos. Es ist ein Sieg des Kunstwillens über den Tod, dem Fasch 17 sieche Jahre abtrotzte. Sehr bildmächtig wird Faschs öffentliches Erscheinen im Kreise der Sing-Akademie im Geiste heiligenmäßiger Selbstüberwindung geschildert:"Man sah ihm den Zwang an, sich aufrecht zu erhalten; auf seinem Gesichte kämpfte seine natürliche Anmuth mit dem Gefühl bittrer Leiden."[21]

Später dann:

"Seine Sehnsucht nach höherer Hülfe und sein heißer Wunsch um Auflösung seines quaalvollen Lebens, hatten über sein schönes Antlitz eine Art der Verklärung ausgegossen, die schmerzlich rührend war."[22]

Das Sterben Faschs wird tatsächlich zu einer Heiligenverklärung erhoben, die sehr wohl aus der Feder eines Wackenroder oder Tieck stammen könnte:

"Diese Scene war wirklich heilig. In seinem Gesichte war etwas unbeschreiblich Erhabenes und Überirdisches; seine schön gewölbte hohe, heitere Stirn schien Stralen zu werfen, sein weniges graues Haar sich in besondere Locken zu legen und alles an ihm hatte eine neue Gestalt."[23]

In einem letzten Schritt trocknet Zelter dem Sterbenden den Schweiß. "Das hat mir noch keiner gethan!", so die Antwort.[24] Zelter hätte dieses winzige Detail kaum erwähnt, klänge hier nicht die neutestamentliche Schweißtuch-Analogie der Passionsberichte an.

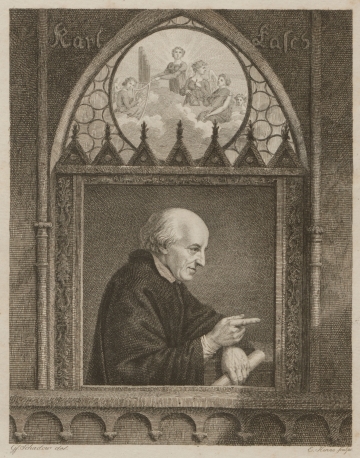

Diese höchste Stilisierung des Kunst-Märtyrers findet ihre bildliche Entsprechung in einer Tuschezeichnung Johann Gottfried Schadows, die später von Eberhard Siegfried Henne gestochen auf das Frontispiz der Biographie gelangte.[25] Dieses Bild liefert den letzten Schlüssel zu den Intentionen der Zelterschen Arbeit am Fasch-Mythos. Dazu sind in jüngerer Zeit zwei ikonologische Deutungsversuche unternommen worden, die unserer Ansicht nach allzu sehr in der Vorstellung haften, es hier mit einem Künstlerbildnis zu tun zu haben. So sieht Wolfgang Ruf einen Gegensatz von realer (Fasch) und irrealer (Engelskonzert) Welt und folgert darüber hinaus, in diesem Spannungsfeld seien die ästhetischen Modi Inspiration, Kreation und Rezeption dargestellt.[26] Christian Filips sieht gar in der Haltung der Hände eine symbolische Mittlerschaft zwischen Vergangenheit und Zukunft. Der Zeigefinder weise voraus, während die Schriftrolle kein anders Werk bedeuten könne als Faschs Messe, der damit eine allerdings ganz und gar historische Funktion beigemessen wäre.[27]

Indes steht Zelters Text nicht in der Formtradition der Künstlerviten, die seit Vasari eine eigene Linie ausprägten. Wenn man sich der hagiographischen Züge der Zelterschen Darstellung erinnert, kommt man zu einer anderen Deutungsperspektive. Der Gründer der Sing-Akademie ist hier, und das wurde bislang übersehen, auf einem "Bild im Bilde" dargestellt, das seinerseits Teil einer scheinarchitektonischen Konstruktion ist. Im Gegensatz zur ovalen Tuschevorlage werden Hand und Schriftrolle in einer Weise beschnitten, wie sie bei späteren Rahmenfassungen älterer Gemälde häufig zu beobachten sind. Diese Rahmung wird damit gleichsam fingiert, als sei ein älteres Bild in eine Art Altarkonstruktion eingepasst worden, die auf einem Gesims ruht und in einem gotischem Scheingiebel eine weitere religiöse Szene zeigt, ein Engelskonzert mit der heiligen Cäcilia im Mittelpunkt. Doch ist diese Szene nicht, wie Ruf oder Filips vermuten, der religiöse Widerpart eines "realen" Portraits, vielmehr ein typisches Beiwerk eines Heiligenbildnisses. Genauer gesagt handelt es sich um einen Bildtypus, der sowohl für Kirchenväter- als auch Ordensgründer-Darstellungen geläufig ist. Sowohl das "Buch" respektive die Schriftrolle als auch die Unterweisungsgeste zählen zu den typischen Merkmalen dieses Bildtyps. Die gesamte Konstruktion zeigt die Scheinarchitektur eines Altars mit einem Bildnis Faschs als Altarblatt.

Damit ist Zelters Strategie eindrucksvoll verbildlicht, Faschs Leben als die Heiligenvita eines Ordensgründers zu schildern. Diese Vita enthält alle Zutaten, das falsche und verirrte Vorleben, den Wendepunkt des religiösen Erlebnisses und die Verbreitung der Regel. Doch das religiös gewandete Geschehen ist auf der säkularen Ebene angesiedelt. Fasch begründet keinen Orden, sondern einen der bürgerlichen Kunstübung verhafteten Verein, nämlich die spätere Sing-Akademie.

Zelters Schrift monumentalisiert eine Denkform, die wie keine andere für das Eindringen frühromantischer Kunstanschauungen in die Kultur des sich formierenden Bildungsbürgertums steht. Prägend für diese Formierung ist eine grundlegende gedankliche Überkreuzungsbewegung im Verhältnis von Religion und Kunst, bei der einer völligen Säkularisierung des Heilsgeschehens die Sakralisierung der Kunst entgegenwirkt. Zelter dekliniert diesen Prozess, ganz auf das Leben des Gründers begrenzt, regelrecht durch. Die Sinnleere von Faschs höfisch-weltlichem Vorleben füllt sich durch ein quasi-religiöses Erlebnis nicht mit Glauben, sondern mit Kunst. Das Bürgertum konnte hier, übertragen auf die ästhetische Sphäre, eben jenes Vakuum wieder erkennen, das die Aufklärung in Glaubensfragen hinterlassen hatte. Das religiös erneuerte Kunsterlebnis aber hat seinen Bezugspunkt in der Vergangenheit.

Nimmt man die Fasch-Messe aus, entwickelt sich in der Sing-Akademie nämlich sehr bald ein historistisches Kunstideal, das seine ästhetische Legitimation erst mit den Schriften E.T.A. Hoffmanns erlangen sollte. Die Kanonisierung eines Bestandes altitalienischer Sakralmusik geschieht dabei in den zehn Amtsjahren Faschs nicht unter dem Vorzeichen einer Diskussion um "wahre Kirchenmusik", sondern der Transformation geistlichen Repertoires in den bürgerlichen Konzertsaal, der damit zu einer ersatz- oder kunstreligiösen Andachtsstätte wird, ein Prozess, der in der Sakralisierung bestimmter Gattungen oder Werkkomplexe – beispielhaft seien Beethovens späte Streichquartette genannt – im Verlauf des 19. Jahrhunderts kulminiert. Dass das Haus der Sing-Akademie zu den zentralen Schauplätzen dieses Prozesses zählt, ist wohl kaum ein Zufall. Dass aber ausgerechnet Zelter imstande war, in der obskuren Lebensgeschichte seines verehrten Lehrers mehr zu erkennen als einen Milieuwechsel, nämlich einen Lebensumschwung, der einen regelrechten Epochenwandel repräsentiert, und dass er diese Vita in eine vieldeutige Form gießen konnte, die dem jungen Bildungsbürgertum und der frühromantischen Generation gleichermaßen als Deutungsmuster kunstreligiöser Erweckung dienen konnte, erhebt Zelters Faschbuch über seinen biographischen Wert hinaus zu einer kulturgeschichtlichen Quelle ersten Ranges.Axel Fischer / Matthias Kornemann

________________________________________

[1] Vgl. Zelter: Fasch, S. 54–55.

[2] Ebd. S. 54

[3] Zelter an Goethe, 25. April 1801, in: Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens (Münchner Ausgabe), hrsg. von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller, Gerhard Sauder und Edith Zehm, Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1799 bis 1832, Bd. 20.1, hrsg. von Hans-Günter Ottenberg und Edith Zehm, München und Wien 1991, Nr. 5, S. 16.

[4] Zelter an Goethe, 21. Bis 23. Februar 1830, in: Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1799 bis 1832, Bd. 20.2, hrsg. von Edith Zehm und Sabine Schäfer, München und Wien 1998, Nr. 724, S. 1322–1324, hier S. 1323.

[5] Ebd.

[6] Zelter: Fasch, S. 8.

[7] Ebd., S. 16.

[8] Ebd., S. 17.

[9] Ebd., S. 18.

[10] Ebd., S. 21.

[11] Ebd., S. 55.

[12] Ebd., S. 40.

[13] Ebd., S. 55.

[14] Vgl. zu dieser Episode Thomas Richter: Die Dialoge über Literatur im Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter, Stuttgart 2000, S. 239–241.

[15] Zelter: Fasch, S. 25.

[16] Ebd., S. 26.

[17] Ebd., S. 28.

[18] Vgl. hierzu ausführlich Jürgen Heidrich: Protestantische Kirchenmusikanschauung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Studien zur Ideengeschichte "wahrer" Kirchenmusik, Göttingen 2001 (= Abhandlungen zur Musikgeschichte, Bd. 7), S. 126ff.

[19] Vgl. ebd., S. 139.

[20] Zelter: Fasch, S. 12.

[21] Ebd., S. 36.

[22] Ebd., S. 37.

[23] Ebd., S. 41–42.

[24] Ebd., S. 42.

[25] "Mein Freund Schadow hatte das Bild an einem schönen Morgen beim Kaffee unter grünen Bäumen im Schlafrocke mit schwarzer Kreide gezeichnet. Aus dem Schlafrocke, worin ich es nicht gern vor der Welt ausstellen wollte, ist eine Art von Toga geworden." Zelter an Goethe, 25. April 1801, in: Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter, Bd. 20.1, Nr. 5, S. 16.

[26] Vgl. Wolfgang Ruf: Der Blick nach oben: Cäcilia, die Schutzpatronin der Sing-Akademie, in: Bericht über die Internationale Wissenschaftliche Konferenz am 8. und 9. April 2011 im Rahmen der 7. Internationalen Fasch-Tage, hrsg. von der Internationalen Fasch-Gesellschaft Zerbst, Beeskow 2011 (= Fasch-Studien, Bd. 11), S. 225–250.

[27] Vgl. Christian Filips: "Die Sprache der Engel" – Die Kunstreligion der Sing-Akademie zu Berlin um 1800 und ihre Wirkung auf Wackenroder und E. T. A. Hoffmann, in: Kennen Sie Preußen – wirklich? Das Zentrum "Preußen – Berlin" stellt sich vor, im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hrsg. von Bärbel Holtz und Wolfgang Neugebauer, Berlin 2009, S. 91–110.An den mit ► markierten Stellen können entsprechende Kommentare aufgerufen werden. Bewegen Sie dazu einfach die Maus über das jeweilige Symbol.

Karl Friedrich Christian Fasch (1801)

Karl Friedrich Christian Fasch.

______________

VonKarl Friedrich Zelter.

______________________________

Mit einem Bildnisse.

_________________________________________________________

Berlin, 1801.In Commission und gedruckt bei Johann Friedrich Unger.

[S. 2]

[S. 3]

Fasch

[S. 4]

Seiner Excellenz

Herrn

Friedrich Anton Freiherrn v. Heinitz,wirklichen Geheimen Stats- und Krieges-Rath, Vice-Präsidenten und dirigirenden Minister bei dem General Ober-Finanz-Krieges- und Domainen-Direktorio, Ritter des schwarzen und rothen Adler-Ordens, auch Amtshauptmann zu Ravensberg, Erbherrn auf Dröschkau; Chef des Departements von Cleve, Meurs, Ostfriesland, Geldern, Mark, Minden, Ravensberg, Teklenburg, Lingen und Neuschatel; desgleichen des Bergwerks- und Hütten-, wie auch des Münz-Departements und der Porzellan-Manufaktur-Kommission, Kurator der Akademie der Künste und der Bau-Akademie.

[S. 5]

Das Leben eines merkwürdigen Künstlers und tugendhaften Mannes, der die Ehre seiner Zeit gewesen, kann der nähern Betrachtung Ew. Excellenz an sich selbst nicht unwürdig seyn.

Wenn aber die Kühnheit, mit welcher ein Freund und Verehrer des verewigten Meisters Ew. Excellenz diese Lebensbeschreibung weihet, noch einer Rechtfertigung bedarf; so liegt diese unmittelbar in dem schönen Schutz, womit Dieselben einer Muse, die lange ohne Tempel und Altar umherirrte, das Heiligthum ihrer andern Schwestern geöfnet haben.

[S. 6]

Mit aufrichtigem Gefühl der Verehrung und des Dankes verharre ich

Ew. Excellenzgehorsamster Diener

Karl Friedrich Zelter.

[S. 7] Karl Friedrich Christian Fasch ward im Jahre 1736 den 18ten November zu Zerbst im Fürstenthum Anhalt geboren. Sein Vater, Johann Friedrich Fasch, war zuletzt fürstlicher Kapellmeister daselbst und ein Schüler von Kuhnau und Graupner. Der alte Fasch unterrichtete seinen einzigen, im 48sten Jahre erzeugten Sohn zuerst in den Anfangskenntnissen der Musik, und im Klavierspielen. Er war ein überaus fleißiger, und für seine Zeit ungemeiner und geschmackvoller Kirchen-Komponist. In der Anwendung der Blasinstrumente, welche damals im nördlichen Deutschlande noch wenig im Gebrauch waren, wurde er von Kennern besonders geschätzt, und seine kontrapunktischen Arbeiten, von denen ich eine große zweichörige Messe von der eigenen Hand des Komponisten besitze, geben einen gelehrten, und im vielstimmigen Satze sehr gewiegten Meister zu erkennen. Seine meisten Arbeiten bestanden übrigens in Jahrgängen für die Zerbster Hofkirche, in deren Ausarbeitung er unermüdet war, denn er lieferte wöchentlich, besonders in den ersten Dienstjahren, zwei und manchmal vier Kirchenstücke, ohne die Gelegenheitsmusiken, welche der Hof noch zu besondern Festen bestellte. Außerdem giebt es viele Ouverturen, Messen, Serenaten, Tafelmusiken, Sonaten und Trio’s von ihm, die ihr Verdienst haben[1]).

[S. 8] ►Die Erziehung seines Sohnes machte dem alten Fasch, der den sechziger Jahren entgegen ging, viele Sorge. Der junge Fasch war von der Wiege an schwächlich gewesen, und kränkelte unaufhörlich fort, so daß der Vater auf alle Weise vermied, seinen Geist anzustrengen, und ihn zu Schularbeiten anzuhalten.

Dem zufolge wurde eine eingezogene Lebensart und strenge Diät für das beste gehalten. Das Kind mußte seine Tage und Jahre einsam, auf dem Stuhl, am warmen Ofen, oder doch in eingeschlossener Luft, ohne Beschäftigung und Bewegung zubringen. Dies mattete seinen Körper zuletzt so ab, daß er die freie Luft gar nicht mehr ertragen konnte, und bei dem geringsten Angriff einer veränderten Witterung oder sonst eines Anfalls, auf lange Zeit das Bette hüten mußte. In dieser einsamen Kindheit, beständig in der Gegenwart eines arbeitsamen, zärtlichen und religiösen Vaters, den die geringste Unruhe in seiner frommen Thätigkeit störte, neigte sich der erwachende Geist des Kindes unvermerkt zur Spekulation. Sein einziger erlaubter Genuß, der in kraftlosen Suppen, Überdruß erregenden Kinderspielen, und ►stillen geistlichen Übungen bestand, konnte das Erwachen verborgener Kräfte in ihm nicht verhindern.

Der Vater, der des Morgens gleich nach seiner Andacht und seinem Frühstück an seine Arbeit ging, den ganzen Tag schrieb, und mit der letzten Note wieder in sein Bette stieg, konnte die Thätigkeit seines Sohnes nicht bemerken, als nach bedeutenden Fortschritten. Der ►Konzertmeister Höckh, ein vertrauter aber muntrer Hausfreund des alten Fasch, ließ sich von Zeit zu Zeit mit dem Kinde in unbedeutende Gespräche ein, bekam aber niemals eine Antwort. Höckh, der unweit Wien geboren war, hatte einen österreichischen Dialekt, dem zufolge er den jungen Fasch, der Karl hieß, immer Monsieur Koorl nannte[2]); dieß verdroß [S. 9] ihn, und deswegen gab er keine Antwort. Einst fragte Höckh das Kind: ob er denn gar keine Lust zur Musik habe? er wolle ihn auf der Violine unterrichten, und erhielt zu seinem Erstaunen ein freundliches und lebhaftes Ja! Nach vielem Fragen und Forschen fand sich endlich, daß der junge Fasch mehrere ganz neue Stücke, ohne Wissen des Vaters, in seinem Kopfe zusammengesetzt, und zu solcher Zeit, wann der Vater am Hofe oder in der Kirche gewesen, auf dem Klaviere geübt hatte. Diese mußten nun vorgespielt werden, und eine allgemeine Freude des Hauses, vorzüglich aber die volle Gunst des Concertmeister Höckh, der schon ein natürliches Gefallen am Kinde hatte, waren die glücklichen Folgen dieses Vorfalls. Was dem guten Höckh dabei eine besondere Freude machte, war die Bemerkung, daß der junge Mensch nicht etwa aus gehörten Gedanken etwas zusammen geschürt hatte, sondern was er spielte, kam leicht und natürlich heraus, und der Unterricht auf der Violine wurde angefangen. Das Kind wurde mit einer guten Violine beschenkt, die ich noch besitze, und alles wäre den besten Weg gegangen, wenn nicht die Schwäche des Kindes und die Zärtlichkeit des Vaters überall hinderlich gewesen wären. Der Knabe war nun eilf Jahre alt. Um diese Zeit bekam der alte Fasch den Besuch eines Freundes aus Köthen, unweit Zerbst. Dieser war ein geselliger, heiterer Mann, der mehrere Kinder hatte, und da er sich öfter in Zerbst aufhielt und beim alten Fasch wohnte, gewann er sich durch sein offenes frohes Wesen die Zuneigung des Knaben, der in seiner Gegenwart eine ganz neue Natur annahm, munter, fröhlich und geistreich wurde. Dieser bat den Vater, ihm auf eine Zeit lang den Sohn mit nach Köthen zu geben, wo ein guter Arzt sey, und der Vater willigte ein. Nach sechs Monaten kam der junge Fasch zurück, gesund, und hatte ein leichtes, leichtfertiges Wesen angenommen. Der Arzt hatte gerathen, dem Knaben die ►freie Luft und körperliche Bewegung zu gönnen; die Gesellschaft der andern Kinder hatte ihn zu seiner Natur zurückgebracht, und das Ende davon war, daß in kurzer Zeit aus einem schwächlichen, verzärtelten Mittelgeschöpf ein frischer Knabe entstand, den man kaum wieder erkannte.

[S. 10] Von nun an durfte der junge Fasch den Musiken am Hofe und in der Kirche beiwohnen. Besonders hatten die Kirchenmusiken viel Anziehendes für ihn. Es war aber nicht blos die Musik, was ihn anzog, es war die ganze Handlung, welche einen Anstrich von Würde und Heiligkeit hatte, und wovon er noch in seinen letzten Jahren mit Wohlgefallen und Rührung sprach. Das Orchester erschien bei den Kirchenmusiken immer schwarz gekleidet, und bei der Communion lag der ganze Hof, während der Musik, vor dem Altar auf den Knien. Diese Feierlichkeit war es nun auch, wohin er jeden Ton der Musik und jedes Wort des Textes haben wollte, und wo ihn öfters das Hergebrachte in der Anordnung der Kirchenstücke und die Geschmacklosigkeit so mancher deutschen Texte störte. Er fing nun an, selbst Kirchenmusiken zu verfertigen, mit denen er sich Lob erwarb, und änderte sich darinnen öfter die Worte nach seinem Sinne. Er zerstörte aber diese Arbeiten immer wieder, so wie er neue Musiken komponirte, worin die vorigen Fehler vermieden waren. Im Jahre 1750 hatte der Jüngling besonders im Violinspielen so zugenommen, daß sein Vater, auf den Rath seines Freundes Höckh, beschloß, gegen ein Jahrgeld von 100 Rthlr. seinen Sohn nach Meklenburg-Strelitz zum ►Concertmeister Hertel in Unterricht zu geben. Dieser Hertel war um seine Zeit einer der modernsten und berühmtesten Violinisten in Deutschland. Seine Concerte und Solo für die Violine, worin ein warmes und leidenschaftliches Wesen sich mit einem dankbaren Traktament des Instruments vereinigte, wurden überall mit Beifall aufgenommen. Hier beschäftigte sich nun der Lehrling außer seinem Unterricht am liebsten mit der Harmonie und dem Orgelspiel. Er arbeitete fleißig Fugen, und ging jeden Sonntag in die Kirche, den Organisten von seinem Dienste abzulösen. Was ihm hier besonders gelang, war der Gebrauch des Pedals, worin er viele Fertigkeit erlangte. Seinem Meister Hertel war unter allen Talenten des Jünglings keines so willkommen, als der eigenthümliche Fleiß und der Verstand, womit er auf dem Flügel accompagnirte. Fasch wußte sich so genau an jeden Solospieler anzufügen und ihm in seiner Art [S. 11] und in seinem Ausdruck beizukommen, daß sich jeder gern von ihm accompagniren ließ, und Fasch hatte dabei den doppelten Vortheil, schön spielen zu hören, und immer besser accompagniren zu lernen.

Im Jahre 1751 kam der Königl. Preuß. Concertmeister Franz Benda, zum Besuch nach Strelitz, und ward aufgefordert, vor dem Hofe zu spielen. Benda ließ sich mit einem Solo hören. Der alte brave ►Linike war damals Hofklavirist am Strelitzschen Hofe, und obwohl er ein geschickter Mann war, so trauete er sich doch nicht an den damals neuen Bendaschen Styl. Benda spielte am liebsten seine eigene Violin-Solo, wozu er sich lebhafte und oft schwere Bässe setzte, die eine sehr fertige linke Hand und ein gewandtes Accompagnement erfordern. Der junge Fasch war der Einzige in Strelitz, der dem Meister seine Solo vollkommen gut accompagniren konnte, und fand dabei ein so eigenes Vergnügen an der Schwierigkeit der Bendaschen Bässe und an der Zufriedenheit des großen Violinisten, daß er sich eine Zeit lang ausschließlich mit dem Accompagnement beschäftigte und dabei eine sehr fertige linke Hand gewann, die man noch in seinen letzten Jahren bemerkte, denn er konnte ohne Ausnahme alle Manieren, Rouladen und Sprünge, mit einer Hand wie mit der andern, deutlich und natürlich herausbringen. Nach dem Aufenthalt eines Jahres reisete er zu seinem Vater nach Zerbst zurück. Von hier ward er nach dem ►Kloster Bergen bei Magdeburg auf die Schule geschickt, um in Sprachen und andern Schulkenntnissen das Erforderliche zu lernen, und im Jahre 1753 kam er von da zurück. Er fuhr nun fort, sich in den Kontrapunkten zu üben, komponirte Kirchenmusiken, Klavier- und Violinstücke, Sinfonien und Motetten, mit so gutem Erfolg, daß er in seinem neunzehnten Jahre ein brauchbarer und fertiger Tonkünstler heißen konnte.

Der alte Fasch, der die Fortschritte seines Sohnes mit Vergnügen bemerkte, entschloß sich nun mit demselben eine Reise nach Dresden zu machen. Der Wunderruf der Dresdner Kapelle und die Schönheit der Musiken, die daselbst aufgeführt wurden, erfüllten dazumal ganz Deutschland.

[S. 12] Der Vater führte seinen Sohn in die katholische Kirche, woselbst eine große Messe von Zelenka gegeben wurde. Der Vater, der die Leichtfertigkeit seines Sohnes kannte, warnte ihn väterlich: es würden in einer katholischen Kirche, die er noch niemals gesehen, fremde und ihm auffallende Handlungen und Gebräuche vorkommen, und er solle sich ja nicht beikommen lassen, darüber zu lachen, oder irgend einen Spott blicken zu lassen, weil dies das größte Unglück für ihn nach sich ziehen könnte. Als die Messe geendigt war, fragte der Vater: wie ihm die Musik und der Gottesdienst gefallen habe? und bemerkte, da er keine Antwort erhielt, ► daß der junge Mensch in Thränen schwamm, und vor Rührung kein Wort sprechen konnte. Er bat den Vater, ihm zu erlauben, alle Tage in die Messe gehen zu dürfen, aber es wurde nicht gestattet. Der Vater, ein eifriger und religiöser Lutheraner, hatte an seinem Sohne mehr Gefallen am katholischen Gottesdienst bemerkt, als er wünschte. Hasse, der um seiner Frau, der berühmten Faustina willen, ► zur katholischen Religion übergetreten war, hatte ein Beispiel gegeben, welches der alte Fasch verabscheute; er befürchtete, daß solches den Sohn zur Nachahmung reitzen möchte. Ein Freund wollte den Sohn ein Jahr lang in Dresden behalten, allein es ward nicht bewilligt. Im Jahre 1756 wurde im Dienste Friedrich des Zweiten, Königs von Preußen, ein Klavirist erfordert, indem der bekannte Nichelmann seinen Abschied gefordert und erhalten hatte. Da nicht gleich ein Subjekt in der Nähe war, so erinnerte sich Fr. Benda des jungen Fasch, der ihm in Strelitz vor 5 Jahren so gut accompagnirt hatte und jetzt 20 Jahre alt war, und schlug diesen dem Könige vor.

Der König genehmigte Benda’s Wahl; es wurde nach Zerbst geschrieben und ein Jahrgehalt von 300 Thalern geboten, das mit zunehmenden Jahren erhöht werden sollte. Der Ruf Friedrich des Zweiten als Virtuose, als Kriegsmann, als Schriftsteller und überhaupt als ein Mann von Geschmack, erfüllte schon ganz Europa, und der junge Fasch fand sich nicht wenig geschmeichelt, den Dienst des größten Fürsten der bekannten Welt, als eine Ehrenstelle offen vor sich zu sehen, [S. 13] ] wo er in Gemeinschaft der größten Meister jener Zeit, neben Männern wie Bach, die beiden Graun, Franz Benda, Quanz, ► Romani und der berühmten ► Astroa, für seine Kunst und sein Talent ein unabsehbares Feld vor sich hatte. Wer indessen diese Ehre nicht so mit den Augen der jugendlichen Bewundrung sah, war der Vater unsers jungen Fasch. Dieser war beinahe siebenzig Jahre alt, und hegte die Hofnung, seinem einzigen geliebten Sohne seine für Zerbst sehr einträgliche Stelle nach seinem Tode zu hinterlassen. Dazu kam noch, daß der Preußische Hof zu der Zeit nicht eben im Rufe einer ausgemachten Heiligkeit stand, und es war ein empörender Gedanke für den alten frommen Mann, seinen Sohn an einem Hofe zu wissen, wo die Voltaire und Maupertuis mit irreligiösen Irrthümern das Land baueten; kurz, er wollte nicht einwilligen, und war schon im Begriff die Sache abzuschreiben, als ein Brief des Berliner Bach, der ein guter Freund des alten Fasch war, der Sache den Ausschlag zur Freude des Sohnes gab. Der Brief enthielt: daß man hier im Lande glauben könne, woran man wolle; daß der König selbst zwar nicht religiös sei, aber auch deswegen niemand mehr oder weniger achte, u. s. w.; was den alten Mann zuletzt völlig beruhigte, war die Versicherung des Zerbster Hofes, daß die Kapellmeisterstelle nach seinem Tode unbesetzt bleiben sollte, und Bach bot sich selbst an, den jungen Künstler zu sich in Kost und Wohnung zu nehmen, und ihn so viel wie möglich vor Verführung zu bewahren.

Der junge Fasch reisete also nach Potsdam ab und trat im Frühling des Jahres 1756 seinen Dienst an, der darin bestand: wechselweis mit Bach von vier zu vier Wochen dem Könige täglich seine Konzerte und Flötensolo auf dem Fortepiano zu accompagniren.

Der König führte bekanntlich ein einfaches und nach strenger Zeitordnung eingerichtetes häusliches Leben. Seine Stunden waren für jeden Tag, seine Tage für jeden Monat, und seine Monate für jedes Jahr eingetheilt. Die Musikstunden waren bestimmt immer die nemlichen; er verlangte demnach pünktliche Aufwartung von jedem seiner Diener.

[S. 14] Fasch mußte in Potsdam die ersten vier Wochen bei der Kammermusik des Königs blos gegenwärtig seyn und Bachs Accompagnement hören: dann verließ Bach Potsdam; und der Dienst ward nun dem jungen Fasch nach der eingerichteten Ordnung übertragen.

Der König bemerkte bald, daß er seinen Mann gefunden hatte. Bach war ein großer Klavierspieler und hatte den König an sein feines Accompagnement gewöhnt; aber das immerwährende Wiederholen der nemlichen Stücke hatte ihm längst Überdruß gemacht, denn der König blies ohne Ausnahme keine andere Konzerte und Solo, als die Quanz für ihn gemacht hatte, und öfter Flöten-Solo von seiner eigenen Arbeit.

Die Aufmerksamkeit, mit der Fasch einmal wie das andere seinen Dienst versah, konnte dem Könige nicht entgehen, und er schätzte und liebte ihn deswegen. Der König blies das Adagio sehr schön, und überließ sich dabei oft seiner dermaligen Stimmung so sehr, daß es nicht leicht seyn mochte, ihm nach seinem Sinne zu folgen; dagegen war sein Allegro etwas matt, wenn schwere und lange Passagen einen fertigen und langen Athem verlangten. Diesen Mangel suchte er mit einem willkürlichen Ausdruck zu bedecken, und wenn ihm das Accompagnement gehörig nachging, war es kaum zu bemerken. Bach, der die Anforderungen des Königs und sein dreistes Urtheil nicht liebte, war hierin weniger nachgiebig, welches der König empfinden mußte, und deswegen nicht so viel auf ihn hielt, als es seine große Kunst verdiente.

Der Preußische Hof war in dieser glücklichen Zeit, vor dem siebenjährigen Kriege, in seiner Art sehr glänzend. Der König war nicht geizig, und liebte die Pracht. Übrigens war er reich und bei seiner wohleingerichteten Staatswirthschaft konnte es an nichts fehlen, was den Geschmack befördert und das Leben angenehm macht.

Im Monat May 1756, kurz vor Faschens Ankunft, war noch eine italienische Truppe für die Opera Buffa angenommen worden, und alles wäre auf [S. 15] diese Art fortgeschritten, wenn der unglückliche siebenjährige Krieg nicht dazwischen gekommen wäre. Der Tempel der Musen ward mit Grauns letzter Oper Merope, die schon im März 1757 aufgeführt war, geschlossen. Die Opera Buffa erhielt im Jahre 1757 wieder ihren Abschied, und an die Stelle von Heiterkeit und Freude trat Ahndung und Erwartung blutiger Auftritte, durch welche der König beinahe sieben Jahre von seinem Hofe entfernt wurde.

Durch diese Fügung des Schicksals waren zugleich alle die schönen Erwartungen, mit denen sich unser Fasch geschmeichelt hatte, gänzlich vernichtet. In Potsdam gab es fast keine Musik mehr, und an Schauspiele und Opern war gar nicht zu denken. Das halbe Deutschland, Frankreich, Schweden und Rußland waren nach und nach gegen den König im Kriege begriffen, und was nur Künste heißt, mußte entweder im Stillen gedeihen, oder unbemerkt in Kummer ersticken. Mit 300 Rthlr. Gehalt in Kriegszeiten war schon nicht auszukommen, und durch die Einführung der ► Besoldungsscheine statt baaren Geldes, die gar keinen Cours hatten, stieg das Unglück für unsern Freund aufs höchste, denn diese 300 Thaler wurden nun in solchen Besoldungsscheinen ausgezahlt, welche vier Fünftel Verlust gegen gutes Geld brachten und gar nicht angenommen wurden, wenn man damit bezahlen wollte.

Fasch würde hier billig seinen Abschied haben nehmen können, allein wo sollte er hin? Sein Vater, von dem er noch einigen Zuschuß gehabt, war im Jahre 1758 gestorben. Hauptsächlich hielt ihn aber seine Anhänglichkeit an den König davon ab, den er im Unglück nicht verlassen wollte; und je größer die Noth wurde, worin der König immer mehr versank, desto fester wurde Faschens Anhänglichkeit an diesen großen Mann.

Diese unglückliche Zeit des siebenjährigen Krieges, welche der Welt wohl mehr als ein Talent entrissen hat, war auch für unsern Fasch und seinen Genius von dem allernachtheiligsten Einflusse. Es war jetzt auf weiter nichts zu denken [S. 16] als ein kümmerliches Brod mit Musikunterricht zu erwerben, wobei jeder freie Schwung eines eigenen Geistes sein eigenes Hinderniß findet.

Wenn sich die Thätigkeit des Genies auf Nebenzeiten und Feierstunden anweisen ließe, so wäre unserm Freunde manche Stunde übrig gewesen, Werke der Kunst ans Licht zu bringen. Zwar hat es nie an seiner Thätigkeit gefehlt. Er hat in dieser Zeit sehr viele Sachen geschrieben, sie aber alle wieder zerstört, weil es keine Werke freier Kraft waren. Bach, der um diese Zeit schon einen großen Ruf in Deutschland hatte, war hierin glücklicher. Seine Arbeiten, und besonders seine Lektionen, wurden ihm so gut bezahlt, daß er dabei ein gutes Auskommen fand. Dies war aber bei unserm Fasch nicht der Fall, und der Krieg ist ohnehin keine Zeit für einen Komponisten, um sich einen Namen zu machen. Dazu kam sein Stand neben dem großen Bach, dessen Genie er überaus hoch achtete und Superiorität mit großer Liebe anerkannte. Was er sich demnach nicht selber zu Dank gemacht hatte, konnte er sich auf keine Weise bezahlen lassen, und darüber verging ihm seine schönste Zeit und der Muth. Sein Leben schwankte zwischen körperlicher Schwäche und Seelenkraft einher, wo immer eines das andere lähmte, und in diesem Zustande schränkte er seine einsame Thätigkeit allein auf seinen Erwerb und nebenher auf eine Menge kleiner Beschäftigungen und Abendbesuche ein, die wenigstens seinen Geist munter erhielten. Diese kleinen Beschäftigungen waren bei einem Manne von so ernsthaften Gaben, von sonderbarer Art. Bei seiner natürlichen Beständigkeit für alles, was er einmal ergriff, konnte er in seinen Nebenstunden Jahre lang an einem Kartenhause von drei Etagen arbeiten, welches in seiner Art ungeheuer groß und aus vielen hundert Spielen Karten zusammengesetzt war, worin alle Stuben, Kammern, Küchen, Thüren, Fenster, Schornsteine, Feuerheerd, Rauchfänge und Röhren, kurz jeglicher Theil eines großen Wohnhauses, aus unzerschnittenen Karten zusammengesetzt, aber nicht geleimt oder mit Nägeln oder sonst befestigt waren. Die Karten waren blos gekniffen, und konnten eben so leicht von ihm auseinander genommen [S. 17] als wieder zusammengesetzt werden. Noch als ich ihn im Jahre 1780 einmahl besuchte, war er trotz einem Blutsturz, woran er krank war, unaufhörlich mit der Erfindung eines möglichen Daches von unzerschnittenen Karten auf diesem Hause beschäftigt, welches er heraus zu bringen wirklich nach zwei Jahren glücklich genug war, und es ist wohl möglich, daß einige Rathschläge, die ich ihm dabei gab, mir zuerst sein Vertrauen gewonnen haben mögen. Des Morgens, wenn er aufgestanden war, sich frisirt, rasirt und eine Tasse Kaffe getrunken hatte, versuchte er, ob sein Geist Stärke zum Arbeiten hätte; dies geschah so: er multiplizierte acht, zehn, zwölf und mehrere Zahlen mit sich selbst, und machte dann die Probe darauf; er hatte sich aber neue Regeln ausgedacht, diese mühsame Rechnung zu vereinfachen. Verrechnete er sich öfter, oder die Probe wollte nicht stimmen, so war er den ganzen Tag unruhig und dachte über alles, was ihn von der Musik entfernen konnte. Ferner führte er ein genaues Register aller europäischen Kriegsmächte zu Land und See. Er kannte die Regimenter und ihre Generale, bemerkte genau die Versetzungen und Veränderungen mit denselben im Kriege und im Frieden. Alle englische, amerikanische, russische und andere Schiffe nannte er, wußte ihre Anzahl, kannte ihren Gehalt, ihre Bestimmung, ihre Admirale, und folgte ihnen auf der Karte nach, wohin sie gingen; dazu hielt er einen Atlas von auserlesenen Land- und Seekarten, die er durch dabei geschriebene Noten vollkommner machte, und des Abends, wenn er übeln Wetters oder Unpäßlichkeit halber nicht ausgehen konnte, beschäftigte er sich ganz allein mit einem Kartenspiel: ► Patience. Dieses machte er sich aber reichhaltiger, spielte es mit vier Spielen Karten und nannte es Grande-Patience. Seine heitersten Stunden füllte er damit aus, sich auf seine Lektionen vorzubereiten, und eine Sammlung von mehrern tausend Beispielen für die Generalbaßspieler unter seinen Schülern zu erfinden, die überaus sinnreich und zweckmäßig zusammengesetzt waren. Er komponirte ferner viele Kanons, mit welchen er sich bei Kirnbergern sehr beliebt machte, und worin er zuletzt alle seine Vorgänger übertraf; denn unter diesen Arbeiten befindet sich ein [S. 18] fünffacher Kanon für fünf und zwanzig Realstimmen, der eine ganze Welt künstlichen Fleißes in sich vereinigt[3]).

Außerdem gab er sich mit Chirurgie, Medicin, Chymie, Architectur, Mathematik und Zeichenkunst ab, doch so eigen und beständig für jedes Fach, daß er immer auf das stieß, was in diesen Wissenschaften und Künsten noch nicht erfunden und deshalb den vorhandenen Kennern oft ein Anstoß war, wenn er sie darüber zu Rathe zog. Denn diesen kam es meistens sehr sonderbar vor, daß ein Mann, dem die ersten Gründe der Geometrie zu fehlen schienen, weil er sie nicht systematisch wußte, sich in Rechnungen und Spekulationen vertiefte, wo ohne Systematik nicht wieder heraus zu finden ist. Als ich ihn kennen lernte, ►schrieb er noch sehr unvollkommen deutsch, welches er aber noch sehr gut lernte. Er sprach vollkommen gut italienisch und wußte in dieser Sprache am besten etwas zu erzählen, besonders komische Geschichten. Französisch und Engländisch lernte er [S. 19] von sich selber, und das erstere sprach er vernehmlich und für einen Deutschen geläufig genug. Er bekam in seinen letzten Jahren das ► spanische Gedicht des Yriarte über die Musik, geliehen, und in wenigen Wochen lernte er so viel Spanisch, blos mit Hülfe der Grammatik und des Wörterbuchs, daß er das ganze Gedicht vollkommen lesen konnte.

Nach der Schlacht bei Torgau 1761, ließ ihn der König, der in Leipzig Winterquartier gemacht hatte, dahin kommen. Fasch fand einen gealterten, in sich gekehrten Herrn wieder, dem fünf Jahre des Kriegsgetümmels, der Sorge, des Kummers und harter Arbeit einen Anstrich von Melancholie und trüben Ernst gegeben hatten, der gegen sein voriges Wesen merklich abstechend und seinen Jahren noch nicht natürlich war, woraus sich für die Musik nicht viel Günstiges wahrsagen ließ. Der König hatte zwar täglich Musik, aber das Blasen ward ihm sauer, und hier faßte Fasch den ersten Entschluß, nach dem Frieden seinen Abschied zu nehmen und einen andern Wirkungskreis zu suchen.

Gegen den neuen Feldzug des Jahres 1762 ging Fasch wieder nach Berlin. Er hatte sein Geld, was er vorher mit Unterrichten verdient gehabt, verreiset und aufgezehrt, und so mußte er also sein Stundengeben wieder von vorn anfangen. Den folgenden Winter lebte der König zum Theil in Dresden und ließ Faschen wieder rufen; allein dieser kam nicht, weil der König kein Geld zur Reise angewiesen hatte. Im Jahre 1763 wurde endlich der Friede in Berlin verkündigt. Der König kam am 30. März nach Potsdam und fing sein voriges Leben wieder an, wie er es gelassen hatte, doch keiner von seinen Leuten konnte sich der geringsten Entschädigung rühmen. Bach war sehr aufgebracht darüber und ließ sichs auch merken. Fasch ertrug’s mit Geduld und hatte den Vorsatz, jetzt seinen Abschied zu fordern. Seit dem vorigen Winter hatte er sich damit beschäftiget, eine Anzahl Sonaten, Konzerte und Sinfonien zu setzen, um damit seine Brauchbarkeit im Auslande zu bewähren. Er war jetzt 30 Jahr alt. Sein Freund Bach war der einzige, dem er seinen Vorsatz, tiefer in die Welt zu ge-[S. 20] hen, eröfnete; dieser rieth ihn aber mit vielen überwiegenden Gründen davon ab. Darüber kam das Jahr 1767 heran, und nun war er fest entschlossen, wegzugehen. Bach rieth ihm abermals ab, und als er ihn nicht bewegen konnte, bat er, ihm zu Gefallen nur 14 Tage zu warten, ehe er an den König schriebe. Das geschah, und in dieser Zeit ► forderte Bach seinen Abschied, den er auch erhielt, weil er in Hamburg seine Einkünfte verbessern konnte. Bach hatte diese Sache sehr geheim gehalten, und der König war darüber empfindlich geworden. Fasch ließ sich nun dadurch nicht abhalten, auch seinen Abschied zu fordern, bekam aber, als ein sicheres Zeichen von dem Unwillen des Königs, gar keine Antwort. Darauf schrieb er zum zweiten Mahle; statt aller Antwort ließ der König nun fragen: warum Fasch auf seinen Befehl nicht nach Dresden gekommen wäre? Die Antwort war, wie billig, weil der König kein Reisegeld bewilligen wollen; weil Fasch sich bis jetzt selbst ernähren müssen; weil er sich daher für nicht besser als dienstlos gehalten; weil er durch seine erste Reise nach Leipzig und den langen Aufenthalt daselbst, sein geringes Vermögen erschöpft gehabt; ja daß er jetzt aus keiner andern Ursache seinen Abschied fordere, als weil er auf Gehaltsvermehrung in Dienst genommen, die noch nicht erfolgt sey; vielmehr habe ihm der König nicht einmal das Versprochene geleistet. Es unterstand sich aber niemand, dem Könige mehr zu sagen, als daß Fasch Zulage verlange. Der König hielt die Sache für abgeredet unter seinen Leuten, die nun alle Zulage verlangen würden; er glaubte, daß Hasse, der vor dem Kriege in Potsdam gewesen war und Bachen kennen gelernt hatte, dessen Talent er bewundert und gegen den König sehr gerühmt hatte, ihm seine besten Leute abwendig machen wolle, um solche nach Dresden zu ziehen[4]). Er ließ also Faschen sagen: er wisse alles, es sey ein geschmiedeter Plan gegen ihn; Fasch solle sagen, wer ihn aufgeredet hätte, dann [S. 21] wolle er ihm auch Zulage geben. Fasch ließ dem Könige dreist sagen: er sey nicht aufgeredet; er unterwerfe sich einer Untersuchung und verlange seine Entlassung. Der König ließ die Sache nicht weiter gehen und gab Faschen eine Gehaltszulage von hundert Thalern, mit dem Beyfügen, daß solche noch vermehrt werden sollte. Fasch, der den König wirklich liebte, ließ sich von Bachen und seinen andern Freunden zureden und blieb.

Im Jahr 1774 starb Agricola, der seit Grauns Tode die Oper am Flügel dirigirt hatte. Der König übertrug diese Direction nunmehr Faschen, aber ohne Gehaltszulage, der sie bis nach Endigung des Karnavals 1776 bekleidete und dann auf Befehl des Königs dem bereits angenommenen Kapellmeister Reichardt abtrat.

Nach dem bekannten Bayrischen Kriege 1778, legte der König die Musik fast gänzlich bei Seite und sahe nunmehr selten einen von seinen Musikern. Fasch hatte nun 400 Thaler Gehalt und bekam keine Zulage. Sein schwacher Körper fühlte frühe die Vorboten des Alters, und an ein weiteres Fortkommen war deswegen nicht mehr zu denken. Hätte er jetzt Zulage verlangt, so hätte er auch wahrscheinlich seinen Abschied erhalten und wäre dann völlig im Bloßen gewesen. Dessen ungeachtet mußte er bis an den Tod des Königs alle vier Wochen nach Potsdam reisen und seine Zeit da bleiben, obgleich nichts daselbst für ihn zu thun war, besonders in den letzten Jahren.

Diese gänzliche Muße erschuf indessen einen neuen Geist in seinem kranken Körper, und seine alte Neigung zur Kirchenmusik erwachte aufs lebhafteste wieder in ihm. Im Jahr 1783 lernte ich ihn näher kennen, indem ich einigen Unterricht von ihm erhielt. In seinem Unterricht war er treu, ausführlich und wortreich; doch außer demselben war es sehr schwer, ein ordentliches Geständniß die Musik betreffend, von ihm heraus zu bringen, besonders in so fern es dem Geschmack der Zeit entgegen war; was er nicht aus vollem Herzen loben konnte, überging er gern mit Stillschweigen; aber sein Lob war genau und gemessen.[S. 22] Aus dieser Art seines Lobes gegen den Tadel gehalten, womit er meine Versuche belegte, erfand ich mir selbst den Geist seiner Kritik. Seine öftere Kränklichkeit, die zuerst meine Anhänglichkeit an ihn erregte, gab mir Gelegenheit, ihn außer seinen Geschäften zu besuchen, selbst wann er in Potsdam war, wo er die meiste Muße hatte. Ich las ihm aus Büchern vor, die ich selbst wählen durfte, und außerdem wurde das Gespräch von mir immer auf die Musik gelenkt; allein immer wußte er geschickt auszuweichen, so daß Jahre darüber hingingen, bis ich endlich so glücklich war, sein Vertrauen in hohem Grade zu gewinnen.

Nach einem Bekenntniß, das er mir, als er meine Neigung zu dramatischen Arbeiten wahrnahm, eröfnete, hatte die ganze Einrichtung der damaligen Opern wenig Reiz für ihn. Die Architektur des Ganzen war ihm überall fehlerhaft, und das ewige Einerlei der Recitative und Arien war für ihn nichts weiter als ein Präsentiren und Exerciren. Nichts schien ihm daran nothwendig zu seyn und einzugreifen. Grauns beste Werke wurden von ihm sehr hoch geschätzt, aber seine Art, die Opern zu componiren, hatte nicht seinen Beifall. Wenn Graun eine Oper in Musik setzte, so geschah es nicht gar lange vor dem Karnaval. Jeden Tag machte er dann eine Arie, die des Morgens aufgesetzt und nach Tische ausgefüllt wurde. Die Worte der Recitative ließ er sich vom Copisten zwischen zwei Notensysteme schreiben und er selbst setzte nachher die Noten hinein[5] ). Man kann freilich nicht behaupten, daß Graun alle seine Opern so geschrieben habe, aber vielen kann man es ansehen, daß sie auf diese Art gemacht sind. Unter seinen Opern kenne ich eine, wenn ich nicht irre: Cato in Utica, worin auch nicht ein Recitativ mit Accompagnement ist. Man hatte den König beschuldigt: daß er Graun bei der Ausarbeitung der Opern Fesseln anlege. Dieß war so: der König wählte allemahl die Gedichte zu den Opern, und öfter arbeitete er sie [S. 23] selbst in französischer Sprache aus und ließ sie dann von ► seinem Hofpoeten in italienische Verse bringen. Wenn er Graun also die Gedichte gab, so mochte er auch wohl hier oder dort gesagt haben, wie er es haben wollte; ja er ließ Graunen öfter Arien zweimahl machen, wenn ihm die ersten nicht gefielen. Es kann seyn, daß Graun wenig Lust zu dieser Art Arbeit überhaupt gehabt, sich nicht frei genug gefühlt und deswegen lieber Kirchensachen geschrieben habe; denn aus seinen Kirchenstücken leuchtet eine Liebe und ein Fleiß hervor, der in vielen seiner Opern nicht angetroffen wird. Auch war ihm Hassens Rivalität beschwerlich. Der König sprach immer mit dem größten Lobe von Hassen, und in Grauns besten Opern tadelte er nur, was ihm nicht gefiel. Das alles konnte Graunen wenig Muth machen, und das kann die Ursache seyn, warum manche von Grauns Arien mit sichtbarer Nachläßigkeit gemacht zu seyn scheinen, die aber dennoch unter seinen persönlichen Freunden ihre Verehrer und Beschützer gefunden haben.

Fasch verlangte von einem Werke der Kunst, daß es wirklich ein solches seyn, d. h. nicht bloß gefallen, sondern auch für Kenner einen bestimmbaren Werth haben und behalten müsse. So wie er überzeugt war, daß die angewandte Kunst, wie die angewandte Mathematik, nicht mit dem Leben da ist, sondern aus dem Leben entsteht; so glaubte er auch, daß es kein Fehler sey, die Kunst an der Kunst gewahr zu werden, und daß vielmehr der Fleiß, mit dem ein Genie ringet, schätzbarer sey, als der wilde Geist mit dem ein großes Talent im Freien umhertreibt, und doch am Ende auf den Weg alles Fleisches wie ein müder Adler zurücksinkt. Ein Werk, dessen Bekanntschaft und einstweiliger Gebrauch hinlänglich ist, um ganz damit aufs Reine zu kommen, war ihm kein Kunstwerk im eigentlichen Sinne, obgleich er dessen Nützlichkeit nicht leugnete, auch nicht verlangte, daß alles für eine Sache einen Sinn haben solle. Den Fleiß aber hielt er an einem Kunstwerke für das Rührendste, indem er das Genie zur Bedingung machte, und aus diesem Grunde zog er diejenigen Arbeiten, die sein Freund Bach in Berlin und Potsdam gleichsam für sich selbst gemacht hatte, allen seinen übrigen Arbeiten [S. 24] vor; ja er hielt sie für das Größte in seiner Art, das hervorgebracht sey. Unter den Operncomponisten hielt er Hassen, seines großen Styls wegen, für denjenigen der am sichersten auf gebildete Zuhörer wirken könne. Auch der König, der sich im Jahr 1745, als er Dresden eingenommen hatte, die Oper Arminio dort aufführen ließ, war von Hassens großem Styl ergriffen worden, und daher kam seine öftere Unzufriedenheit mit Graun. Fasch unterschied sehr genau Ausdruck und Styl. Beide zusammen machten, nach seiner Theorie, den Geschmack. Hassens Ausdruck war ihm oft falsch; dieß und eine gewisse Manier, die man sehr uneigentlich bald neuen bald alten Geschmack nennt, glaubte er, würden Hassen bei der Nachkommenschaft sehr nachtheilig seyn; doch würden seine besten Stücke für rechte Kenner, die in großen Werken am Gemeinen nicht leicht Anstoß nehmen, unsterblich bleiben. Hassens Opern waren ihm demnach, ihrer Kühnheit und Kraft wegen, im Ganzen, lieber als die Graunschen und in einem von Faschens Hand geschriebenen Verzeichniß von allen zwei und neunzig Opern, die unter der Regierung Friedrichs des Zweiten aufgefuhrt [sic!] worden, findet sich ein einzigesmahl bei der Oper Arminio von Hasse, bemerkt: daß dieses eine vortrefliche Oper sey.

Einen jungen Mann, der um Faschens Unterricht bat, fragte er: was er schon componirt hätte? Die Antwort war: daß er Sinfonieen, Sonaten und eine Kirchenmusik gemacht hätte, wobei es ihm an jeder Regel gefehlt haben würde, wenn er nicht durch die Partituren des Bach und Hasse, nach welchen er sich gern bilden wollte, einiges Licht bekommen hätte. Da haben Sie sich ein paar gefährliche Männer zu Mustern gewählt, sagte er, die Sie schwer übertreffen werden; Sie werden aber weit sicherer Ihren eignen Weg gehen, wenn Sie einen Eingang finden können, denn auf jenem Wege ist für uns nichts mehr zu suchen, man kann höchstens nachfolgen und sie stehen einem überall im Wege.

Gegen das Ende der Regierung Friedrichs II. nahm Faschens Schwäche so sehr zu, daß seine ganze Geschäftigkeit dadurch erschüttert wurde. Die Abnahme aller Kräfte ward immer sichtbarer und ließ ihn nichts, als ein baldiges [S. 25] Ende hoffen. Starke, oft wiederkehrende Blutausleerungen, ein unaufhörlicher Husten von erstickender Engbrüstigkeit begleitet; Krämpfe, die Stunden lang anhielten, Gicht und ein doppelter Bruchschaden quälten seinen Körper wechselweise, so daß selten eine Stunde ohne irgend ein Leiden verging. Unter allen diesen Quaalen, besonders wenn er dem Tode nahe zu seyn glaubte, verließ ihn nie sein guter Humor und er selbst heiterte seine Freunde auf über ihre Besorgniß um ihn. Ich habe oben gesagt, daß er sich mit Medicin abgab. Das einzige, was ihn in Krankheiten unmuthig machen konnte, war, wenn in seinem Gefühl der Besserung, das er sehr genau beobachtete, er die Ahnung des Mittels zu seiner Genesung nicht enträthseln konnte. Kam er aber auf ein Mittel, so suchte er dessen mit der größten Begierde habhaft zu werden, wenn es auch das kostbarste war. Half das Mittel nicht, so sann er ganz geruhig auf ein anders; brachten ihm aber seine Leute etwas anders, als er haben wollte, so konnte er sehr böse werden und es lange bleiben. Gegen nichts war er so hart, als wenn seine Leute nachlässig gegen ihn waren; allein er selbst ließ es auch seinen Leuten, die er zwar nach seinem Vermögen, aber honett und ordentlich bezahlte, an nichts fehlen, besonders wenn sie krank waren.

Im Jahre ► 1783 kam der Königl. Kapellmeister Reichardt aus Italien zurück und brachte unter andern musikalischen Seltenheiten eine Sechszehnstimmige Messe des Orazio Benevoli mit, die er Faschen sogleich mittheilte. Dieser schrieb sich die Partitur ab; eine Menge der sonderbarsten Schreibfehler, die verbessert werden mußten, lenkten die Aufmerksamkeit nach und nach tief in das Werk hinein, und bei dieser Gelegenheit kam Fasch auf seine alte Neigung zum vielstimmigen Satze zurück. In der Partitur des italienischen Meisters fanden sich Freiheiten, deren man bei aller Schwierigkeit dieses Satzes nicht bedurfte, und das Ganze war, wenn der Satz über das Vierstimmige hinaus ging, ein, zwar in seiner Einrichtung ziemlich regelrechtes und kunstreiches, aber höchst monotonisches Spiel versetzter Intervalle, ohne Modulation.[S. 26] Fasch behauptete, daß der vielstimmige Satz eine eigne Kraft habe, und daß es kein eitles Unternehmen sey, für die Kirche und sonst unter Umständen, sechzehnstimmig zu setzen, besonders wenn der Satz vierchörig sey. Diesen vierchörigen Satz hielt er für das nehmliche im Großen, was der vierstimmige Satz im Kleinen sey und deshalb legte er sich selbst die Regel auf: daß jeder Chor in sich selbst reinstimmig seyn müsse. Mit diesem Vornehmen ging er nun selbst daran, die Messe sechszehnstimmig in Musik zu setzen. Das ganze Stück ward in wenigen Wochen geendigt und ich erinnere mich genau, daß er die letzte sechszehnstimmige Fuge in zwei Tagen vollkommen fertig gemacht, zweimal rein abgeschrieben und ein Exemplar der Prinzessin Amalia überbracht hatte und darauf nach Potsdam reisete. Was er in seiner Arbeit besonders besser gemacht hatte, als der italienische Meister, betraf die Modulation und den edeln ausdrucksvollen Gesang; denn Benevoli hatte seine Messe vor 170 Jahren geschrieben. Diese Arbeit aber zog Faschen einen so anhaltenden Bluthusten zu, daß er lange nicht wieder daran denken durfte. Seine Absicht dabei war damals keine andere, als bloß sich zu beschäftigen. Er glaubte sein Ende nahe und wollte nebenher, wo möglich, ein Werk hinterlassen, woraus vielleicht einmahl wieder nach 170 Jahren irgend ein Kenner sehen möge, daß es um diese Zeit noch einen deutschen Harmonisten gegeben, der sich an den sechszehnstimmigen Satz gewagt und ihn bestanden habe. Kirnberger war eben gestorben, und was die Prinzessin Amalia von dieser Arbeit hielt, habe ich nie erfahren; das Exemplar von der Fuge aber, wie sie damals war, besitze ich noch. Die Messe war also fertig, aber nun wollte er auch Genugthuung für seine Arbeit haben und hören was er gemacht hatte. Alle königliche und andre Sänger in Potsdam, die ihn herzlich liebten, waren ihm dazu sehr gern behülflich. Die Messe ward mit einigen zwanzig Sängern, die in vier Chöre vertheilt waren, an einem Privatorte aufgeführt; allein der Effect war gänzlich dazu gemacht, unsern edeln Meister von seiner ganzen beabsichteten Kunst zu kuriren. Die Ursache war natürlich: die Sänger waren brave Leute, aber [S. 27] seit lange nicht daran gewöhnt, Kirchensachen, deren Wirkung auf Haltung und Tragung der Stimme beruht, vorzutragen. Fasch ließ sich dadurch nicht abschrecken. Er nahm die Schuld des wenigen Effekts auf sich und versicherte jene, daß, wenn er nur dies und das an seiner Arbeit werde vrrbessert [sic!] haben, die ganze Sache besser gehen werde. Noch ein Versuch ward angestellet und dann noch einer, doch nun durften die gefälligen Leute nicht zu oft incommodirt werden; die Sache gerieth ins Stecken und kurz, hier war weiter nichts zu machen. Die Berliner Singchöre wurden nun aufgefordert und die Proben in der Kirche gemacht, wo man noch den Vortheil haben kann, solche nach der Absicht dieses vierchörigen Satzes, auf bestimmte Weiten auseinander zu bringen. Allein alle diese Proben liefen so gut als unglücklich ab. Der beste Wille, den die Choristen zeigten, war viel werth; man hatte aber zu bedenken, daß billigerweise gar nichts von ihnen zu fordern war; daß guter Wille und Stimme zwar viel, aber nicht genug seien, um ein so vielfach großes Werk mit einigem Erfolg vor das Ohr zu bringen. Und so war die Sache nach jedem mühvollen Versuch immer wieder auf dem alten Fleck und alles, was herauszubringen war, gab die Weisung, daß die ganze Intention falsch speculirt sey und an der Erfahrung scheitere[6]). Noch fühle ich den Jammer, mit welchem mich diese mißlungene Versuche erfüllten, wenn ich den edeln Mann nach Hause eilen sah, in sich gekehrt, gescheucht, beschämt, mit zerißnem Herzen; sein großes Ideal, das er so warm gehegt und gepflegt, reducirt auf Vision und Hypothese. Was ihn vor allem ängstigte, war die Furcht, die Leute zu ermüden, deren er so nothwendig bedurfte. Er mußte sich stellen, als wenn er noch so zufrieden mit allem wäre, sonst wäre vielleicht keiner wieder gekommen.

[S. 28] So mangelhaft und wenig entsprechend im Ganzen diese Versuche waren, so ließ doch hin und wieder eine Messe, die wie von ungefähr gerieth, einige Hofnung blicken, von dem was seyn könnte, und wenn man ganz billig seyn wollte, so war der Effekt von einer bloßen einstweiligen Speculation nicht gleich so rein und unvermischt zu verlangen als er in dem Gemüth eines tiefdenkenden Künstlers entstanden war.

Im Jahr 1786 starb der König. Der Kapellmeister Reichardt kam von Paris und componirte die Trauermusik zur Bestattung dieses Monarchen. Fasch componirte dazu eine neue Orgelfuge, die er selbst spielte; er glaubte, jetzt auf Pension gesetzt zu werden und nun hielt er seinen Dienst für vollendet. Da der Kronprinz auch eine Kapelle unterhalten hatte; so ward eine neue Einrichtung nöthig. Der neue Monarch befahl, beide Kapellen zu vereinigen. Mehrere Gehalte wurden verbessert; doch Fasch behielt seine vierhundert Thaler, ohne pensionirt zu seyn. Ein ganz neues Leben ging demungeachtet für ihn an. Nur sein Leiden konnte ihn noch an den Tod erinnern. Alle seine Spielsachen wurden zerstört und dem Feuer überantwortet. Seine Listen der Regimenter und Linienschiffe, Kartenhäuser und alles, was ihn nur an sein voriges Leben erinnern konnte, ward zerschnitten und er fing damit an, die Theorie der Tonkunst aufs neue zu bearbeiten, worin ihm große Lücken zu seyn schienen. Er las mit Emsigkeit alles, was darüber geschrieben war, versahe es mit Bemerkungen und behielt die wenigen Lektionen bei, die ihm in seinen langen Krankheiten übrig geblieben waren. Unter diesen Spekulationen kam er auch an ► die Eulersche Erfindung des Tons J oder 1/7, dessen praktischen Gebrauch er erst nach fünf Jahren fand und sehr viel auf diese Erfindung hielt. Darüber kam das Jahr 1789 heran.

Fasch unterrichtete eine junge vortrefliche Dame[7]) und accompagnirte ihr [S. 29] oft ihre Arien. In dem Hause dieser edeln Musikliebhaberin fanden sich öfter noch zwei oder drei Musiklustige ein; daraus entstand sehr bald ein kleines Vocal-Concert. Fasch componirte für diese kleine Gesellschaft nach und nach mehrere vier- fünf- und sechsstimmige Stücke, so daß nach und nach sich immer mehr Theilnehmer fanden, die eine Art von Chor bildeten, der aus lauter Lehrbegierigen bestand, die die Kunst ihres weisen Meisters mit allen Sinnen zu fassen suchten. Diese Gesellschaft, welche sich bisher nur wie von ohngefähr zusammen gefunden hatte, bestimmte nun einen gewissen Tag jeder Woche zu ihren ordentlichen Singübungen, und wuchs durch den Zutritt neuer Mitglieder bald so an, daß der bisherige Raum nicht mehr hinreichend war, alle Personen zu fassen und also die ganze Sache in ihr voriges Nichts zurückgesunken seyn würde, wenn nicht eine andere würdige Freundinn des Schönen[8]), die ehemals eine vortrefliche Sängerin war, von treuer Liebe zur Musik beseelt, ihren größern Saal zu den Singübungen hergegeben hätte. Es war das Jahr 1791. Die Gesellschaft bestand hier aus zwanzig Personen, unter denen auch Sänger von Profession waren. Es wurden nun immer neue Singstücke nothwendig, die Fasch componirte und auf diese Art entstand gleichsam nebenher ein achtstimmiges Miserere, das den Namen seines Meisters unsterblich erhalten wird, so lange die Musik eine Kunst ist. Die Gesellschaft wuchs nun an Zahl und Qualität von Zeit zu Zeit dergestalt an, daß im Jahr 1792 die Anzahl der bestimmten Mitglieder 30 war, zu denen sich noch immer Virtuosen der ersten Klasse gesellten und ihr Vergnügen dabei fanden.