Miasmen, Teilchen, Zunder, Pestwürmern und „levende diertjens“. Über den Weg der Mikroben aus ihrer Unsichtbarkeit für den Menschen

Von Historikerin Katharina Wolff

Eingangs ein beliebter epistemiologischer Witz: Wenn im Wald ein Baum umfällt, und keiner sieht es – fällt der Baum dann überhaupt um?

Aus seiner Eigenschaft als Wesen, das in der Wahrnehmung seiner Umwelt auf Sinneseindrücke angewiesen ist, erwächst dem Menschen auch und besonders in Krisenzeiten ein Bedürfnis, das Geschehen sinnlich wahrzunehmen. Infektionskrankheiten entziehen sich in besonderem Maße diesem Bedürfnis: Die Frage, was die unheimliche Entität tut, die da zu wirken scheint, wird anhand der Symptome Erkrankter ersichtlich, die Frage nach dem Wesen dieser Entität dagegen nicht.

Infektionskrankheiten bzw. ihre Erreger sind lautlos, für die menschliche Nase geruchslos (für andere Nasen übrigens nicht, inzwischen werden Corona-Spürhunde ausgebildet), in den geringen Mengen, die für eine Ansteckung nötig sind, geschmacklos, lautlos und unsichtbar. „Wo waren die Mikroben vor Pasteur?“ fragt der Wissenschaftssoziologe Bruno Latour provokant, und er gibt sogleich die Antwort: „sie existierten nicht, bevor er daherkam.“ Entsprechend vielgestaltig fiel die Theoriebildung in den prä-Koch`schen Jahrtausenden darüber aus, was denn eine Krankheit nun hervorrufen würde.

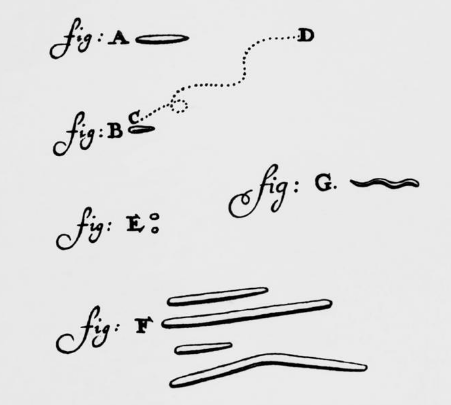

Der Gedanke, dass da „etwas“ sein könnte, ja, sein musste, das unsichtbar, aber aktiv ist, existiert im medizinischen Bereich schon sehr lange. In den Hippokratischen Schriften, die zwischen dem 6. Jahrhundert v. Chr. und dem 2. Jahrhundert n. Chr. zusammengetragen wurden, ist die Rede von Miasmen. Der griechische Begriff μίασμα (= Befleckung, Verunreinigung), ging, auf die Medizin bezogen, von verdorbenen, krankmachenden und freilich unsichtbaren Dünsten aus, die unter bestimmten Umweltbedingungen entstanden. Besonders ungünstige Planetenkonstellationen und ungünstige, feucht-warme Winde sowie stinkende Orte wie Friedhöfe, Schlachtfelder, Metzgereien, aber auch Kranke sandten den infektiösen Pesthauch aus. Bis ins 19. Jahrhundert blieb die Miasmentheorie eines der wichtigsten Erklärungsmodelle und Handlungsgrundlagen in der Abwehr epidemisch auftretender Krankheiten. Aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. ist das Werk des römischen Schriftstellers Marcus Terrentius Varro (116 v. Chr. – 27 n. Chr.), Rerum rusticarum, über die Landwirtschaft bekannt, in dem er bereits zu bedenken gibt, dass Häuser nicht nahe Gewässern zu bauen seien, denn der Boden dort enthielte „animalia quaedam minuta, quae non possunt oculis consequi“, Tiere also, die so klein seien, dass man sie nicht mit dem Auge sehen konnte, und die in den menschlichen Körper eindringen und Krankheiten erregen konnten. Deutlich später fügte auch eine der bedeutendsten Größen der vormodernen Medizin, der persische Arzt Avicenna (980–1037), seinem Canon medicinae ein Kapitel über die pestilenzialischen Fieber hinzu. Darin beschrieb er „schlechte Körper“, die dem Menschen Krankheit bringen würden: „Und so verdirbt das Wasser nicht aufgrund seiner Beschaffenheit, sondern aufgrund dessen, was ihm von irdenen schlechten Körpern beigemengt wird, welche sich mit ihm vermischen.“ Avicennas Erreger waren unbelebt, denn das arabische „أجسام أرضیة خبیثة“ („aǧsām arḍiyya ḫabīṯa“) „verderbte Erd-Körper“, meint etwas Unbelebtes wie kleine Teilchen, Partikel, aber keine Organismen. Sein Werk war das Mittelalter über eine der wichtigsten Grundlagen der universitären Medizin, dennoch blieb die Vorstellung von kleinen Partikeln, die eine Krankheit brachten, ohne weitere Beachtung. Weit später, im 16. Jahrhundert, stellte der Veroneser Arzt Girolamo Fracastoro (ca. 1477–1553) eine neue Infektionstheorie auf. In seinem 1546 erschienenen medizinischen Hauptwerk De contagione et contagiosis morbis et eorum curatione beschrieb er seine Theorie über die Beschaffenheit eines infektiösen Agens und die Mechanismen der Ansteckung und unterschied darin drei Formen: 1. durch direkte Berührung eines Kranken, 2. durch Anhaftungen an Oberflächen, die Fracastoro „fomes“, also „Zündstoff“ oder „Zunder“, nannte, sowie 3. über Entfernungen hinweg. Fracastoros Theorien veränderten die Sichtweise der europäischen Medizin nicht, denn die umgebenden Paradigmen dieser Zeit boten keinen Anschluss für diese neuen Ansätze. Neue Methoden erprobte auch der thüringische Jesuit und Naturforscher Athanasius Kircher (1602–1680). Er versuchte, mittels früher Mikroskope und zahlreicher Versuchsanordnungen, Nachweise über kleinste Lebewesen zu führen. So experimentierte er mal mit einem Zersetzungsversuch mit Fleisch, mal mit dem Blut Pestkranker und suchte nach winzigen, für das menschliche Auge allein unsichtbaren Organismen. Er fand sie – dachte er, und beschrieb in der Mikroskopie pestkranken Bluts sogenannte „Pestwürmer“, die er als Ursache der Pest annahm. Auch Kirchers Funde blieben jedoch im Umfeld der dominierenden Miasmentheorie und Humoralpathologie ohne Wirkung. Bald fertigte der niederländische Kaufmann und Landvermesser Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723) in einem geheimen Verfahren (vermutlich schmolz er seine Linsen aus flüssigem Glas, statt sie zu schleifen) zahlreiche Mikroskope. Er mikroskopierte eine Vielzahl von Objekten, darunter seinen eigenen Speichel, und sah darin: Bakterien, die er zeichnete und an die Royal Society kommunizierte. Er nannte die gefundenen Strukturen „levende diertjens“ , also „lebende Tierchen“. So glitt der Mikrokosmos aus der Unsichtbarkeit ins Lichtfeld der sichtbaren Welt.

Die Begründer neuer Wissenschaften wie Mikrobiologie und Hygiene schließlich, Chemiker und Mediziner wie Louis Pasteur und Robert Koch, leiteten aus ihren Beobachtungen Neues ab, bildeten eigene Theorien und lösten schließlich zahlreiche sehr alte Rätsel des Zusammentreffens von Mensch und Mikrobe. Labordiagnostik heute dient den eingangs beschriebenen Umständen menschlicher Wahrnehmung: Es handelt sich um Behelfskonstruktionen, die es ermöglichen, eine unsichtbare Sache dennoch wahrnehmbar zu machen. So münden am Ende alle Essays und Testsysteme in Beobachtungen und Messungen, die die Anwesenheit eines gesuchten Erregers z. B. in der Mikroskopie, Fluoreszenzmikroskopie, im Grampräparat, in der bunten Reihe, auf Nährmedien oder in Immunoassays wie dem ELISA-Test für die menschlichen Sinnesorgane darstellen. Messgeräte, die über feinere Sensoren als der Mensch verfügen, übersetzen ihre Werte in interpretierbare Ergebnisse.

Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist nun so klein, dass man es im Lichtmikroskop nicht mehr sehen kann. Dem auch in der mikrobiologischen Ära bleibenden, menschlichen Bedürfnis, sich ein Bild des „Feindes“ zu machen, ist somit die Omnipräsenz der Corona-Kugel geschuldet: Ein Ball, besetzt mit Stacheln, an deren Ende kleine Kugeln sitzen. Aus der Abbildung und Sichtbarkeit erwächst den Laien kein Erkenntniswert, es folgen für die Betrachtenden keine ableitbaren Konsequenzen. Die Sichtbarmachung dieses Virus ist dem Bedürfnis nach Verstehen, nach Begreifen geschuldet, dem Wunsch danach, eine Vorstellung zu gewinnen – und läuft ins Leere. Denn was erfahren wir daraus? Wie sie sehen, sehen sie nichts. Oder, um auf den eingangs erwähnten Witz zurückzukommen: Der Baum fällt um, und niemand sieht ihn fallen – aber alle leben mit den merklichen Erschütterungen, die dieses Ereignis nach sich zieht. Epidemien bleiben somit auch im 21. Jahrhundert, im Zeitalter der Mikrobiologie, unheimliche Ereignisse, deren Auswirkungen deutlich wahrnehmbar, deren Ursache jedoch im Alltag unsichtbar bleibt.