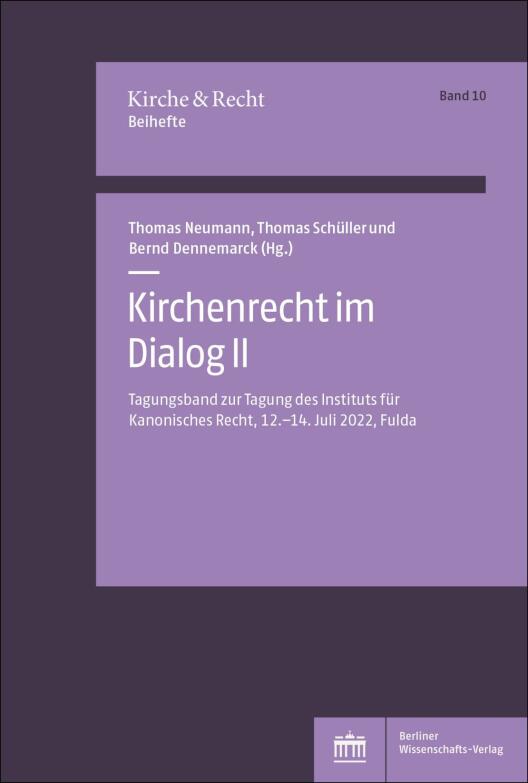

Thomas Neumann; Bernd Dennemarck und Thomas Schüller (Hrsg.), Kirchenrecht im Dialog II – Zeichen der Zeit, Berlin 2025 (= Kirche und Recht. Beihefte; 10).

Religionen und ihre Rechtssysteme sind im 21. Jahrhundert durch die Entwicklungen der Zeit erheblich herausgefordert. Dabei ist der Ausdruck „Zeichen der Zeit“ zu einem oszillierenden Begriff zwischen den beiden Polen Tradition und Fortschritt in soziologischen, rechtlichen und vor allem religiösen Diskursen avanciert.

Die Autorinnen und Autoren untersuchen, wie sich kulturelle Traditionen, kodifizierte Normen und religiöse Lehren auf Innovations- und Fortschrittsprozesse auswirken. An den Beispielen der Ehe, des Arbeitsrechts und des Rechtsschutzes wird dieses Verhältnis näher beleuchtet: Einerseits werden diese konstanten Faktoren der Stabilität als überholt – mitunter kontingent – angesehen. Damit einher gehen Forderungen nach einer reaktiven Haltung der zuständigen Institutionen zur Anpassung an die augenblickliche Lage. Der entgegengesetzte Standpunkt verlangt andererseits eine beständige Haltung, da er in einer Anpassung den drohenden Verlust der Stabilität und Identität sieht. Eine dritte Position sieht in den Stabilitätsfaktoren eine prokreative Kraft, die die Zeit prägt, sowie Fortschritt bewirkt, und damit selbst zum „Zeichen der Zeit“ wird.