Studierende beim selbstbestimmten Lernen unterstützen

Wie digitale Formate das kritische Nachdenken über theologische Fragen fördern, zeigt das Projekt „Diskursives Lehren – Nachhaltiges Lernen“, an dem sich auch das Institut für Biblische Exegese und Theologie beteiligt hat. Entwickelt wurden offene und frei zugängliche Lehr- und Lernmaterialien für die Bibelwissenschaften. Diese Open Educational Resources, kurz OER, sind wichtige Quellen im Zeitalter digitaler Bildung.

Ziel des Verbundprojektes war es, nachhaltiges, dialogorientiertes und selbstbestimmtes Lernen von Studierenden zu fördern. Das erste theologische OER-Projekt überhaupt hat die RWTH Aachen gemeinsam mit den Universitäten Bonn und Münster entwickelt. Gefördert wurde es mit knapp 500.000 Euro vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms OERcontent.nrw. Nach zwei Jahren Laufzeit ist das Projekt jetzt in einer feierlichen Abschlussveranstaltung in Aachen beendet worden.

Kostenfreie digitale Bildungsmaterialien

Lehrenden und Studierenden in Nordrhein-Westfalen stehen nun einzigartige, kostenfreie digitale Bildungsmaterialien für den bibelwissenschaftlichen Diskurs zur Verfügung. Das Projekt „Diskursives Lehren – nachhaltiges Lernen“ präsentiert zwölf umfassende Kursmodule, die speziell entwickelt wurden, um die diskursive Natur der Wissenschaft bereits in der Studieneingangsphase in Lehre und Lernen zu integrieren.

„Zu lange war Lehre ein Trichter: Oben wird Wissen eingefüllt, unten in Prüfungen ausgespuckt. So wird Wissen zur unverhandelbaren Größe – reproduziert statt diskutiert, passiv statt kritisch“, sagt Ludger Hiepel, Projektleiter in Münster und Mitantragsteller. Nachhaltiges Lernen entstehe dagegen erst, wenn Studierende Wissen im Diskurs erleben, prüfen und aktiv bearbeiten. Ludger Hiepel: „Genau das setzen wir mit unserem Konzept des diskursiven Lehrens um: Wir verbinden die Grundlagen der Biblischen Theologie mit ihrer kritischen Auseinandersetzung, damit Studierende Inhalte erlernen, Probleme erkennen sowie Diskurse analysieren – und eigenständig reflektieren. Das klingt einfach, ist aber ein Perspektivwechsel für Lehre, Prüfungskultur und Studierende gleichermaßen.“

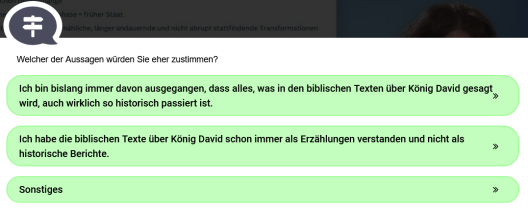

Neben klassischen Lehrvideos und aufgezeichneten Diskussionen gibt es beispielsweise auch Reaktionsvideos: In diesen sehen sich Forschende die Inhalte anderer Wissenschaftler:innen an und reagieren darauf in Videoform. Dabei ergänzen sie weitere Informationen, kommentieren Aussagen oder verdeutlichen eigene Standpunkte. So können Studierende Diskussionen Schritt für Schritt nachvollziehen, sie erneut ansehen und ihr Wissen vertiefen.

„Wissenschaft funktioniert nie als Einbahnstraße. Sie lebt vom Austausch, vom Neuverhandeln, vom Testen und Revidieren von Positionen. In der Lehre bekommen Studierende diese Seite des Faches aber oft gar nicht zu sehen. Sie sehen nur die Ergebnisse, nicht den Weg dorthin. Wir versuchen deshalb, den wissenschaftlichen Prozess selbst zum Lerngegenstand zu machen“, erläutert Ludger Hiepel.

Initiiert haben das Projekt an der RWTH Aachen Dr. Steffen Jöris und Dr. Christina Kumpmann (jetzt Professorin an der Katholischen Hochschule Mainz) in Kooperation mit Ludger Hiepel und Prof. Dr. Oliver Dyma (Universität Münster) sowie Prof. Christian Blumenthal und Benedikt Lüttgenau (Universität Bonn).

Die Vorteile des OER-Projekts auf einen Blick:

- Vielfältige und interaktive Lerninhalte

- Hochschulen profitieren von aktuellen, qualitätsgesicherten Materialien

- Lehrkräfte sparen Zeit bei der Vorbereitung der Lehre

- Studierende können sich fachliche Kompetenzen nachhaltig erarbeiten

Die Kursmodule decken zentrale Themen der biblischen Wissenschaft ab und sind didaktisch strukturiert. Materialien sind kostenfrei über das Landesportal für Studium und Lehre ORCA.nrw abrufbar. Ein besonderes Highlight sind Reaktionsvideos von Fachspezialisten außerhalb des Projekts, die die Inhalte mit ihren Einordnungen ergänzen und den Forschungsdiskurs lebendig gestalten.

Weitere Informationen sind auf den Seiten der RWTH Aachen und des IBET Münster zu finden.