Thermophysikalische Simulationen

Mithilfe von thermophysikalischen Simulationen berechnen wir die zeitliche Temperaturentwicklung in den oberflächennahen Schichten auf Körpern in unserem Sonnensystem wie Planeten, Asteroiden, Kometen und (Eis-)monden. Die Modelle vergleichen wir mit Messdaten von Weltraummissionen und Laborexperimenten und können so Rückschlüsse auf die Beschaffenheit dieser Schichten erlangen. Dazu gehört zum Beispiel, wie gut die Himmelskörper nahe ihrer Oberfläche Wärme transportieren können oder wie porös (also „löchrig“) sie sind. Das wiederum kann helfen herauszufinden, aus welchem Material die oberflächennahen Schichten bestehen. Alles zusammen trägt dazu bei, besser zu verstehen, wie die Himmelskörper in unserem Sonnensystem entstanden sind und sich seitdem entwickelt haben.

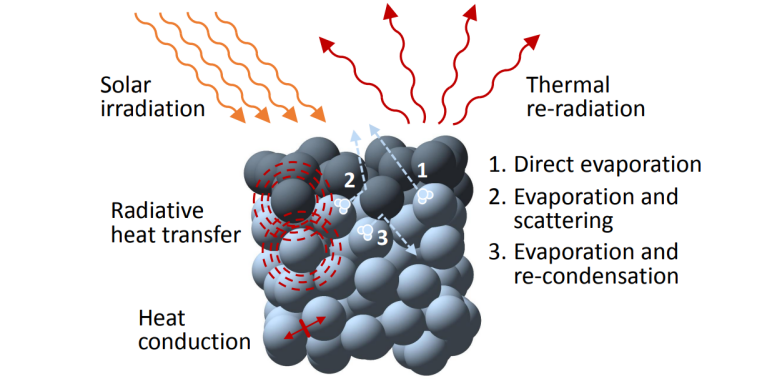

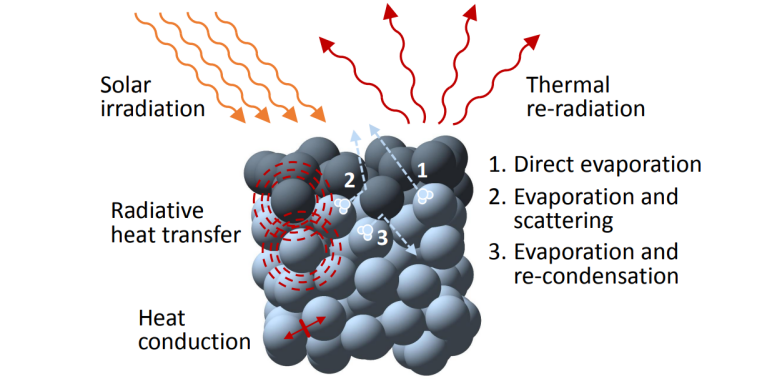

Am Institut für Planetologie bauen wir ein vielseitig anwendbares numerisches thermophysikalisches Modell (TPM) auf. Das Modell berechnet zunächst, wieviel Sonnenwärme die Oberfläche des Himmelskörpers erreicht, indem es die genaue Position des Himmelskörpers auf seiner Bahn um die Sonne, die Rotation um sich selbst sowie die genaue Form des Himmelskörpers, die bei kleinen Körpern oft stark von der einer Kugel abweicht, berücksichtigt. Aber nicht jeder Teil der Oberfläche bekommt all die Strahlung ab, welche ihn theoretisch von der Sonne aus erreichen sollte. Manche Regionen befinden sich zumindest zeitweise im Schatten aufgrund größerer Gesteinsblöcke. Wiederum andere Regionen erhalten deutlich mehr Strahlung, weil die einkommende Strahlung auf der Oberfläche mehrmals reflektiert wird und sich an bestimmten Punkten sammelt. Mit Hilfe des Modells, welches die Wärmetransportgleichung löst, können wir dann bestimmen, wie sich die eintreffende Wärme in den oberflächennahen Schichten verteilt und zu welcher Oberflächentemperatur dies schlussendlich führt. All das funktioniert für verschiedene Arten von Himmelskörpern (steinige (z.B. Mond, Merkur) oder eisige (z.B. Kometen, Eismonde)). Unsere thermophysikalische Software ist modular aufgebaut, sodass sich beliebige weitere physikalische Beschreibungen und Prozesse einfach hinzufügen lassen.