Reisebericht Zur Exkursion vom 07.09.-14.09.2025

Autor: Linus Richter

Tag 1: Christliche Kunst und Kultur zwischen Spätantike und Frühmittelalter

© KTF | LR

© KTF | LR Vom 7. bis 14. September 2025 begeben sich Studierende der katholisch-theologischen Fakultät und weitere Reiseteilnehmer mit Prof. Dr. Köster und Prof. Dr. Dr. Fürst auf eine Exkursion entlang der Adriaküste. Auf dieser Exkursion werden herausragende Orte der Spätantike und des Frühmittelalters besucht, an denen sich die Entwicklung des Christentums und insbesondere auch der christlichen Kunst verfolgen lässt. Wie wandelten sich die antike Gesellschaft und die Städte des römischen Reiches durch den Einzug und die Ausbreitung des Christentums? Welche konfessionellen Auseinandersetzungen zeigten sich in der Zeit nach dem Zusammenbruch des (west-)römischen Reiches und wie konnten kirchliche Vertreter (bspw. Bischöfe) seit der Konstantinischen Wende so schnell an Bedeutung und Macht gewinnen?

Der Reiseverlauf (Pula, Porec, Trieste, Aquileia, Grado, Ravenna, Bologna) ermöglicht den Teilnehmern der Exkursion diese Entwicklungen chronologisch zu verfolgen. Den Start machte die Reisegruppe in Pula, einer Stadt anhand derer archäologischen Sehenswürdigkeiten sich der Aufbau und das Funktionieren einer antiken römischen Stadt gut nachvollziehen lässt. Am ersten Tag wurde nach der Anreise ein kurzer Rundgang durch die Stadt unternommen, um einen ersten Eindruck der Altstadt zu gewinnen, und im Anschluss im Hotel eine erste Einführung der beiden Professoren zu Inhalten und Zielen der Reise abgehalten. Dabei wurde auch besprochen, um welchen Raum es sich handelt, der bereist wird. Istrien und Venetien gehörten als eine Region zum Kernland (Italien) des römischen Reiches und waren damit eben keine Provinz. Das war bedeutend für die wirtschaftliche Entwicklung und auch für die Entwicklung der kirchlichen Strukturen.

An den unterschiedlichen Orten der Reise werden neben den Professoren auch immer wieder die Studierenden Referate übernehmen, worauf sie sich im Vorfeld der Exkursion vorbereitet haben. In den nächsten Tagen wird es hier regelmäßig Beiträge zu den einzelnen Reisetagen geben.

Tag 2: Wie funktionierte eine antike römische Stadt?

© KTF | LR

© KTF | LR

© KTF | LR Am zweiten Tag der Exkursion wurde die Besichtigung der antiken Stätten Pulas genutzt, um der Frage nachzugehen, wie eine antike römische Stadt aufgebaut war und funktionierte. In welche Gesellschaft kam das Christentum?

Der Rundgang durch die Stadt begann im Amphitheater. Student Leon Lindstedt informierte über das gut erhaltene Bauwerk, in dem zu antiker Zeit Spiele für die Stadtgesellschaft abgehalten wurden. Man darf sich das aber nicht ganz so vorstellen, wie es populärkulturell häufig dargestellt wird: mit blutigen Kämpfen und vielen Toten. Es gab zwar auch solche Kämpfe, die jedoch häufig gegen Tiere stattfanden und nicht unbedingt zwischen Menschen, und insgesamt muss man sich das eher wie ein Unterhaltungsspiel vorstellen (vielleicht ähnlich einem Zirkus). Dass in den Arenen teilweise auch blutige Kämpfe stattfanden, sorgte jedoch auch für Kritik bei den Christen. Die Bischöfe appellierten häufig an ihre Gemeindemitglieder nicht dorthin zu gehen, weil es sich moralisch nicht vertreten ließe. Trotzdem wissen wir, dass es vorkam, dass die Kirchen zu dieser Zeit spürbar leerer waren, wenn gleichzeitig Spiele stattfanden.

Unterhaltung spielte in der römisch-antiken Stadtgesellschaft eine bedeutende Rolle, weshalb es in Pula nicht nur ein Amphitheater, sondern auch zwei halbrunde Theater gab. Das ist erstaunlich, da diese zusammen eine Kapazität hatten, die für die Einwohnerzahl Pulas eigentlich zu groß waren. Die Stadt war jedoch von großer Bedeutung und als Gründung des Kaisers Augustus durchaus besonders gefördert. Ihre Lage an der Adriaküste, diente der militärischen Absicherung dieses Gebietes. Ein weiterer Punkt, der am antiken Pula ungewöhnlich war: Die Stadt wurde um einen Hügel herum gebaut. Eigentlich legten die Römer ihre Städte stets mit rechteckigem Straßensystem an, das von einer zentralen Hauptstraße geprägt war. Das war an dieser Stelle nicht möglich, weshalb die Römer ihre Stadt einfach kreisförmig um den Hügel bauten. Professor Fürst nutzte diese Besonderheit, um darauf hinzuweisen, wie pragmatisch die Römer in vielen Dingen waren, was mit zu ihrem Erfolg beitrug.

Im weiteren Rundgang wurden Orte der Stadtgesellschaft genauer in den Blick genommen. Dabei wurde die Bedeutung des Forums als zentraler Punkt der Stadt für Verwaltung, Gericht, Politik und Kult besprochen. Neben diesen offiziellen Funktionen diente das Forum auch als Treffpunkt und Ort des Handels. Anhand archäologischer Funde kann man auch eine Latrine dort nachweisen. Latrinen waren die öffentlichen Toiletten, die auch dem sozialen Kontakt dienten. Die Menschen hatten in ihren Häusern keine eigene Toilette. Interessanterweise hatten die Römer ein anderes Verständnis von Privatsphäre, für das eine solche öffentliche Toilette kein Problem war.

Orte des Kultes waren die Tempel; dort wurde den Göttern geopfert. Der große Unterschied zu den späteren christlichen Kirchen war, dass die Kultpraxis draußen stattfand, so dass die Menschen vor dem Tempel diese verfolgen konnten. Das war dann bei den Christen ganz anders: bei ihnen vollzog sich der Kult im Inneren der Häuser bzw. später Kirchen. Ein weiterer wichtiger Ort zum Verständnis der typisch römischen Stadt ist die archäologische Stätte, die „Agrippinas Haus“ genannt wird. Dieses ehemalige Haus, bot eine gute Veranschaulichung typischer Häuser dieser Zeit. Diese waren geprägt von unterschiedlichen Räumlichkeiten und verfügten i.d.R. über ein Atrium, also einem Innenhof, der zum Treffen diente. Anhand des Hauses konnte auch gut das Patronensystem der Römer erklärt werden, das später in der christlichen Zeit teilweise auch beim Verhältnis zu den Bischöfen erkennbar war.

Wie sich beim Rundgang zeigte, war das römisch-antike Stadtleben geprägt von unterschiedlichen Orten des Austausches, die sich in diversen Gebäuden manifestierten. Wie das Christentum diese Orte veränderte, neue Orte schuf und außerdem das Selbstverständnis dieser Städte veränderte, wird Thema der nächsten Tage der Exkursion sein.

Tag 3: Poreč und Trieste

© KTF | LR

© KTF | LR

© KTF | LR

© KTF | LR

© KTF | LR Mit dem dritten Tag der Reise begann die Rundfahrt um die Adria. Von Pula aus machte sich die Reisegruppe auf den Weg nach Poreč. Die sich dort befindliche Euphrasius-Basilika und der zu ihr gehörende Komplex bieten einen einzigartigen Einblick in das Zentrum einer christlichen Gemeinde in der spätantiken Stadt. Die Studentin Hannah Fink führte uns durch den Komplex und erklärte uns die Besonderheiten des Ortes.

Auf dem Gelände der heutigen Basilika, die Bischof Euphrasius bauen ließ, befanden sich zwei Vorgängerbauten. Der zweite Bau wurde schließlich zum jetzigen Gebäudekomplex ausgebaut. Dieser umfasst neben der Kirche ein Baptisterium zur Taufe der neuen Gemeindemitglieder, ein Atrium als zentralen Treffpunkt, sowie einen Bischofspalast.

Die Basilika (Langhalle mit drei Flügeln und i.d.R. einer Apsis) als typische Bauform früher christlicher Kirchen schließt an die römische Basilika an, die in den unterschiedlichsten Städten als Gerichts-, Audienz- und Versammlungshalle genutzt wurde. Es handelte sich also um bekannte Architektur, die vom Christentum aufgenommen wurde. In der Apsis der römischen Basilika befand sich häufig ein Kaiserportrait. Diese Tatsache macht es erstaunenswert, zu sehen, was in den christlichen Kirchen an dieser Stelle dargestellt wurde. In Poreč findet sich dort ein außergewöhnlich gut erhaltenes Mosaik aus dem 6. Jahrhundert, das Bischof Euphrasius anbringen ließ. Anstelle des Kaisers findet man dort Jesus als Pantokrator (Herrscher über alles) und Maria als Gottesgebärerin in zentraler Position. Beide tragen Purpur, was zuvor leidglich der Kaiser durfte. In einer Zeit, in der das römische Reich keinen sicheren Halt mehr gab, rückte also das Christentum immer mehr ins Zentrum.

Das neue bischöfliche Selbstverständnis dieser Zeit spiegelt sich auch im Mosaik der Apsis, in dem sich Bischof Euphrasius selbst darstellen ließ. Er ist im Abschnitt mit Maria neben Heiligen des Bistums dargestellt und hält in seinen Händen die Kirche (Kathedrale von Poreč), als deren Stifter er in dieser Darstellung auftritt. Es ist zu dieser Zeit absolut ungewöhnlich, dass sich ein „normaler“ Mensch so in einer Reihe mit Heiligen darstellen lässt. Euphrasius ist neben den Heiligen sogar besonders hervorgehoben, indem er einen purpurnen Mantel trägt, was früher nur dem Kaiser vorbehalten war, mittlerweile jedoch auch bei Bischöfen üblich war. Diese Bischöfe erhielten mit der Konstantinischen Wende auch die zivile Gerichtsbarkeit und durften so Recht sprechen. Dieses Privileg wertete das Amt deutlich auf, was sich am weiteren Gebäudekomplex zeigte, der im Bischofshaus auch einen herrschaftlichen Raum enthält, in dem Bischof Euphrasius u.a. Leute empfing und als Richter auftrat.

In der Stadt Triest machte die Gruppe noch einen Stopp an der Kathedrale des Heiligen Märtyrers San Giusto. Die Studentin Katharina Geskes wies auf die Überreste des Forum Romanum hin, die sich direkt neben der Kirche befinden. Auf der Fläche der heutigen Kathedrale befand sich demnach auch zu römischer Zeit ein Tempel, der der kapitolinischen Trias (Jupiter, Juno & Minerva) geweiht war. Die heutige Kirche besteht aus ursprünglich zwei Basiliken, die im 14. Jahrhundert zu einem Gebäude zusammengeschlossen wurden, weshalb sie über fünf Schiffe verfügt.

In der Innenstadt konnte dann noch das ehemalige römische Theater in den Blick genommen werden, um die Funktionsweise dieser Gebäude in der Antike zu unterstreichen. Des Weiteren erklärte Professor Köster die Geschichte der Stadt in der Neuzeit. Sie war lange Teil des Habsburgerreiches (also österreichisch) als bedeutendster Hafen und kam erst im 20. Jahrhundert zu Italien. Das erklärt auch, weshalb sich überall die nationale Identität stärkende Benennungen finden (Piazza Unità dell‘Italia, Corso Italia, Via Roma etc.).

Weshalb Johann Joachim Winckelmann immer wieder in der Stadt auftaucht, erklärte Student Linus Richter in einem kurzen Beitrag. Winckelmann starb am 08. Juni 1768 in Triest; nicht etwa, weil er schon alt gewesen sei oder ähnliches. Er wurde brutal ermordet (erdrosselt und erstochen). Seinen Täter Francesco Arcangeli (dt. Francesco Erzengel) hatte er in der Herberge kennengelernt, in der er auf ein Schiff nach Venedig wartete. Was war der Grund für den Mord? Darüber gab es im Nachfeld viele Spekulationen. War es ein einfacher Raubmord? Spielte Liebe eine Rolle? Johann Joachim Winckelmann war eingeweihten Kreisen durchaus als Homosexueller bekannt. War es nicht vielleicht doch ein Auftragsmord der römischen Kurie? Winckelmann war für seine Anstellung in Rom zum Katholizismus konvertiert und seinen Gönnern im Vatikan möglicherweise nicht mehr genehm. Oder war es, wie es sich der Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann ausdachte, Winckelmanns Interesse und Hingezogenheit zum Niedrigen und Gewalttätigen, das ihm zum Verhängnis wurde? Auch wenn nicht alle Fragen geklärt sind, handelt es sich um den bestuntersuchten Kriminalfall des 18. Jahrhunderts und es scheint klar: Es war ein Raubmord. Winckelmann hatte in der Unterkunft mit seinem Reichtum geprahlt und damit den vorbestraften Dieb Arcangeli auf sich aufmerksam gemacht.

Tag 4: Das Entstehen einer christlichen Stadt nach der Konstantinischen Wende

© KTF | LR

© KTF | LR

© KTF | LR

© KTF | LR

© KTF | LR Auf der Reise war schon ein paar Mal angeklungen, dass sich mit dem Christentum die spätantiken Städte veränderten. Das Christentum war eine Stadtreligion und konnte sich seit der Konstantinischen Wende auch offen in das Stadtgeschehen einbringen. Mit großen Basiliken und Bischofskomplexen veränderte sich auch das architektonische Bild der Städte. Der Wandel der Stadtgesellschaft lässt sich aber auch heute noch anhand von sich ändernden Inschriften erkennen. Ein wunderbares Beispiel, an dem sich der Wandel einer Stadt nachvollziehen lässt, ist Aquileia. Student Linus Richter erläuterte den Wandel der Stadt und führte durch den Komplex der Bischofsbasilika.

Schlechtes Wetter hielt die Reisegruppe auf dem Weg von Triest nach Aquileia nicht auf. Die verregnete Busfahrt wurde genutzt, um eine Einführung zur Geschichte der Stadt Aquileia in der Antike und der Entstehung der christlichen Gemeinde zu geben. Als militärische Gründung 181 v. Chr. diente Aquileia der Romanisierung der Region (gegen die Kelten) und als Ausgangspunkt militärischer Maßnahmen gegen die Histrier. Im Jahr 90 v. Chr. erhielt die Stadt, die aufgrund ihres Kanalsystems mit zwei Häfen jahrhundertelang der wichtigste Adriahafen war, römisches Bürgerrecht. Unter Augustus wurde sie Hauptort der neu geschaffenen Region X „Venetia et Histria“. Als Hafenstadt war Aquileia in der Spätantike durch Handel und Militär geprägt. Man muss sich eine multikulturelle Stadt vorstellen, in der sich Menschen aus den unterschiedlichsten Teilen des römischen Reiches trafen.

Kein Wunder also, dass sich wahrscheinlich auch schon früh Christen in Aquileia aufhielten. Die Gründungslegende der Stadt besagt, dass der Evangelist Markus im Auftrag des Apostelfürsten Petrus die Gemeinde in Aquileia gegründet haben soll und den ersten Bischof eingesetzt habe. Dieser Gründungsmythos der Gemeinde verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass Aquileia später den Status eines Patriarchats beanspruchte und diesen auch durchsetzen konnte. Wer als Patriarchat anerkannt werden wollte, berief sich stets darauf eine Apostelgründung zu sein und so besonders nahe an der Keimzelle des Christentums zu sein. Über die tatsächliche frühe Gemeinde in Aquileia wissen wir nicht viel; die Überlieferung wird erst mit der Konstantinischen Wende aufschlussreicher.

Kaiser Konstantin vollzog einen starken Kurswechsel als er 313 die Religionsfreiheit im römischen Reich erließ, womit das Christentum von einer verfolgten Gemeinschaft im Verborgenen zu einer tolerierten und sogar geförderten Religion wurde. Staatlich und gesellschaftlich geförderter Kirchbau, Bischöfe mit herausgehobener gesellschaftlicher Position (zivile Gerichtsbarkeit) und zunehmend als Berater des Kaisers sorgten dafür, dass die Kirche Trägerin des öffentlichen Lebens wurde. Der Weg des Christentums zur Staatsreligion (unter Theodosius I. 380) war damit gelegt.

Ein Jahr vor dem erwähnten Toleranzedikt von Mailand (313) wurde in Aquileia Theodor Bischof der Gemeinde. Er ließ den ersten großen Bischofskomplex bauen. Die Widmungsinschrift, die sich im einzigartig gut erhaltenen Bodenmosaik findet, ist aufschlussreich:

„O seliger Theodor, mit Hilfe des allmächtigen Gottes und der himmlisch dir anvertrauten Herde hast du alles glücklich vollendet und feierlich geweiht.“

Das Errichten einer Kirche wird hier eindeutig als Projekt der ganzen Gemeinde hervorgehoben, das sie unter Führung ihres Bischofs, den sie in der Inschrift direkt anspricht, durchgeführt hat. Auch in den Bodenmosaiken finden sich Abbildungen von Spendern. Sie sind mit ihren ganz individuellen Zügen dargestellt und repräsentieren die Gemeinde. Das Mosaik, das den Boden der ersten bischöflichen Anlange bildete (unter Theodor erbaut) und beim zweiten Bau einfach durch Schutt überdeckt wurde, lässt sich als Bibel in Bildern lesen und diente der Katechese der Gemeinde. Es finden sich unterschiedlichste biblische und allegorische Motive. Um diese lesen zu können, muss man allegorisch/interpretierend vorgehen. Im Mosaik des Kampfes zwischen Schildkröte und Hahn steht die Schildkröte für die Dunkelheit und der Hahn (er kräht am Morgen bei Sonnenaufgang) für das Licht. Es geht um einen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, also um Gut und Böse.

Im Jona-Zyklus wird die biblische Geschichte des Propheten Jona in drei Bildern erzählt. Im ersten Bild flieht er vor dem Auftrag Gottes und wird vom Fisch verschlungen. Im zweiten Bild wird Jona wieder ausgespuckt und im dritten Bild liegt er unter einer Kürbispflanze. Dieser Bilderzyklus lässt sich nun mehrfach deuten. Zum einen kann das Untertauchen in das Wasser als Allegorie für die Taufe verstanden werden, die im frühen Christentum eine besondere Rolle spielte. Der Vollzug der Taufe war ein entscheidender Schritt, der durch Katechese vorbereitet und in einer bedeutungsträchtigen Zeremonie durch den Bischof der Gemeinde vollzogen wurde. Eine zweite Deutung des Bildzyklus bezieht sich auf das Neue Testament (Mt 12,40: „Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Innern der Erde sein.“) und verdeutlicht so den Glauben der Christen an Tod und Auferstehung Jesu.

Die Übernahme antiker Allegorien mit christlicher Neudeutung lässt sich auch sehr gut am Bodenmosaik in Aquileia studieren. Die römische Siegesgöttin Victoria ist eindeutig mit Lorbeerkranz und Palmzweig zu erkennen. Vor ihr sind links ein Korb mit Brot und rechts ein Kelch mit Wein zu erkennen. So wird die eigentlich römische Siegesallegorie in Verbindung mit der Eucharistie gebracht. Eindeutig soll damit zum Ausdruck kommen: In der Eucharistie feiern die Christen den Sieg Jesu über den Tod. Mit nur wenigen Elementen ist so ein den Menschen sehr bekanntes Bild im christlichen Sinne umgedeutet geworden.

Die Bildwelt der Mosaike ist stark vom Erfahrungshorizont und dem Alltag der Menschen in Aquileia geprägt. Ein Boot mit Fischern in einem Meer voller unterschiedlicher Fische weist auf die maritime Lage der Stadt hin und erzählt uns vom Missionsgeschehen in einer multikulturellen Gesellschaft (bibl. Menschenfischer). Tatsächlich missionierte die Gemeinde vor allem im Gebiet nördlich von Aquileia. Das brachte mit sich, dass die neu gegründeten Gemeinden zur Muttergemeinde Aquileia gehörten und sich so die Bedeutung des Bistums steigerte.

Neben dem Mosaikboden, das uns heute noch zeigt, welchen großen Anspruch die Gemeinde mit dem Bau ihrer großen Domanlage zum Ausdruck brachte, sind auch noch weitere Quellen aus dem 4. Jahrhundert erhalten. So z.B. von Bischof Chromatius (ca. 335–407), dessen Predigten und Briefe zeigen, wie er eine Stadtgemeinde formte und die Bedeutung des Bistums Aquileia überregional steigerte, indem er mit bedeutenden Theologen (Ambrosius, Hieronymus, Johannes Chrysostomos etc.) korrespondierte. In seinen Predigten nutzte er oft auch Feindbilder, um Identifikation zu schaffen; so agitierte er gegen „Arianer“ und auch Juden. Professor Fürst erläuterte die Verbindung des Chromatius zu den anderen Kirchenlehrern, von denen ein Teil eine Zeit lang eine asketische Lebensgemeinschaft in Aquileia bildete, was für die Zeit ein übliches Phänomen unter besonders eifrigen Christen war.

Chromatius war aktiver Gestalter einer städtisch-christlichen Identität, deren Manifestation sich in Aquileia auch archäologisch anhand von Inschriften erkennen lässt. Typische antik-römische Formeln wie dis manibus (= den Totengeistern) nahmen mit der Zeit immer weiter ab und wurden durch christliche Formulierungen wie requiescat in pace (= (er/sie) ruhe in Frieden) ersetzt. Auch Stifterinschriften zeigen uns, dass die Oberschicht ihre Stiftungen zunehmend christlichen Gebäuden zukommen ließen.

Von Aquileia fuhr die Gruppe über einen heutigen Damm durch die Lagune nach Grado. Ein Grund für den Niedergang Aquileias in der Spätantike/dem Frühmittelalter waren die natürliche Bedingungen, die sich änderten. Lagunen sind äußerst fragile Biosysteme, die schon durch kleine Veränderungen gestört werden können. Die Hafen Aquileias versandeten und wurden unbrauchbar. Grado hingegen, das sich auf dem natürlichen Landlauf zwischen Lagune und Meer befand, wurde aus Gründen der besseren Verteidigung 452 Sitz des Bischofs von Aquileia. Daraus ergab sich aufgrund von Streitigkeiten, dass zwei Bistümer und Patriarchate gleichzeitig nur wenige Kilometer voneinander existierten. Das Patriarchat Grados mündete dann irgendwann im Patriarchat Venedigs; dasjenige Aquileias wurde im 18. Jahrhundert aufgehoben. Die Kirche Sant’Eufemia in Grado zeugt noch heute von der Patriarchatszeit und vermittelte der Gruppe einen ausgezeichneten Eindruck davon, wie eine typische Kirche der Spätantike ausgesehen haben mag. Von der Lagune ging es dann weiter in die Stadt Padua, die auf einem Stadtrundgang am nächsten Tag erkundet wurde.

Tag 5: Mittelalterliche und frühneuzeitliche Frömmigkeit gegen Vernunftbewegung der Renaissance in Padua

© KTF | LR

© KTF | LR

© KTF | LR

© KTF | LR

© KTF | LR Aus rein praktischen Gründen stand an Tag fünf ein Aufenthalt in Padua an: wir waren mit einer so großen Reisegruppe unterwegs, dass nicht in jeder Stadt ein passendes Hotel zu finden war. So bot es sich an, in Padua den Tag zu einem Exkurs über die mittelalterliche und frühneuzeitliche Frömmigkeit zu nutzen. Padua als Wirkungsort und Grablege des Heiligen Antonius ist auch heute noch ein Beispiel für praktizierte katholische Frömmigkeit, die ihre Wurzeln im Mittelalter hat, aber auch für die (Gegen-)Bewegung des Humanismus in der Renaissance. Es lässt sich also wunderbar der Wandel der mittelalterlichen Frömmigkeit zur Vernunft der Renaissance nachverfolgen.

Den Heiligen Antonius von Padua (ca. *1195 – †13.06.1231) könnte man als einen sehr katholischen Heiligen bezeichnen. In vielen Kirchen stehen Statuen von ihm (bspw. auch in der Lambertikirche in Münster), viele Städte (insb. in Amerika) sind nach ihm benannt und er ist auch heute noch als Heiliger sehr beliebt. Wen ruft man an/bittet man um Hilfe, wenn etwas verloren gegangen ist? Den Heiligen Antonius! Antonius von Padua gehörte zu den Franziskanern der ersten Stunde. Als die Armutsbewegung immer mehr Mitglieder gewann, wurde es eng in Umbrien/Mittelitalien, dem Hauptwirkungsgebiet des Hl. Franziskus. Die Franziskaner, die von Spenden lebten, überlasteten sozusagen die Orte dieser Region, weshalb man sich entschied, in andere Teile Italiens zu ziehen.

Antonius, ein wortgewandter und sprachenbegabter Portugiese, ging nach Norditalien und war dort besonders als Volksprediger erfolgreich. Er erlernte die lokalen Dialekte und verstand es, in einfacher Sprache die Leute zur Umkehr zu bewegen. Für den Franziskanerorden übernahm er die Aufgabe, das Studium der Ordensmitglieder zu organisieren.

Das „santo subito“ (sofort heilig), das immer wieder in unterschiedlichen Kontexten zu hören ist und in letzter Zeit im Trend zu liegen scheint, war auch schon ein Phänomen im Leben des Antonius. Er wurde von seinen Zeitgenossen als Heiliger angesehen und die Menschen waren überzeugt davon, dass er Wunder vollbrachte. Auch nach seinem Tod brach die Verehrung nicht ein. Im Gegenteil war schnell klar, dass man ihm eine Kirche als Grablege bauen würde. Diese Kirche (Basilica di Sant’Antonio di Padova) wurde im 15. Jahrhundert zur heutigen Form ausgebaut. Dass ausgerechnet im 15. Jahrhundert ein so großer Bau zur frommen Verehrung des Heiligen errichtet wurde, wird verständlich, wenn man einen Blick auf eine andere Bewegung der Zeit wirft.

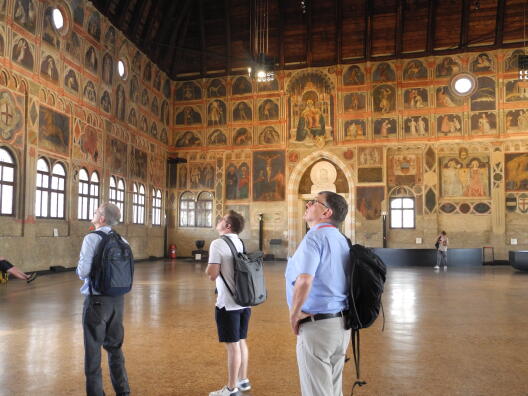

Das 15. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Humanismus und der Renaissance. In der Wiederentdeckung, oder besser der Wiederbelebung des antiken Kanons, also der Texte, die auf verschiedenste Weisen aus der Antike überliefert waren, lässt sich ein Gegenprogramm zur Frömmigkeit des Mittelalters erkennen. Nicht mehr Wunderglaube sollte das Leben bestimmen, sondern Vernunft. Passend zu diesem Ziel wurde in den Jahren 1425-1440 der Palazzo della Ragione (dt. Palast der Vernunft) mit einem Freskenzyklus versehen, der kaum christliche Symbolik und Motive aufweist, dafür aber viele Szenen aus dem Leben der Menschen. Einige Szenen zeigen den Universitätskontext (Gelehrte, eine Vorlesung etc.), viele Szenen zeigen unterschiedlichste Handwerke.

Der Palazzo della Ragione – einer der bedeutendsten Profanbauten der Renaissance – wurde für unterschiedlichste Zwecke des öffentlichen Lebens genutzt. In seiner Anlage und seiner Ausgestaltung manifestierte sich die humanistische Bewegung der Vernunft, die sich gegen die Frömmigkeitspraxis und das abergläubische Denken des Mittelalters richtete. So konnte die Reisegruppe diese beiden entgegen- und parallellaufenden Strömungen an zwei bedeutenden Gebäuden der Zeit sehr eindrücklich studieren.

Ein Unesco-Weltkulturerbe – die Fresken des Giotto di Bondone in Padua – stand auch noch auf dem Programm. Diese malte der Künstler in der Capella degli Scrovegni als Auftragsarbeit für den Bankier Enrico Scrovegni. Dessen Vater wurde in Dantes Göttlicher Komödie als ein besonders wucherhafter Bankier dargestellt, weshalb der Sohn für das Seelenheil des Vaters sorgen wollte. Darum ließ er eine Kapelle errichten. Der 1302 begonnene Bau diente sozusagen der Wiedergutmachung des unchristlichen Lebens des Vaters. Eine Vorstellung also, die ganz typisch ist für das Mittelalter (Sündenablass) ist und vom Humanismus abgelehnt wurde. Nachmittags ging es für die Reisegruppe weiter nach Ravenna, das Hauptziel der Reise, an dem (zurück in der alten Chronologie) die Entwicklung der christlichen Kunst der Spätantike im Fokus stand.