Symposium mit polnischer Partnerfakultät Opole

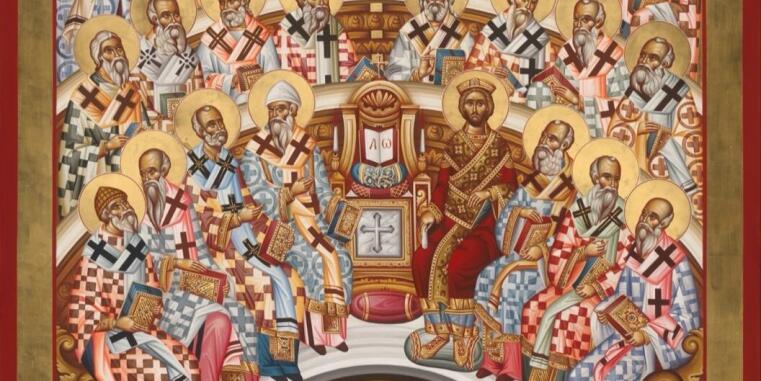

„1700 Jahre Nizäa“ lautete der Titel eines Symposiums, das die Katholisch-Theologische Fakultät am 13. und 14. Mai 2025 ausgerichtet hat. Die Veranstaltung fand anlässlich des Besuchs der Katholisch-Theologischen Fakultät Opole (Polen) statt. Beide Fakultäten verbindet bereits seit 1984 eine enge Partnerschaft.

Den Auftakt am Dienstagmorgen gestaltete der Spezialist für ökumenische Theologie, Rajmund Porada der Partnerfakultät in Opole. Unter dem Titel „Das Konzil von Nizäa: Eine Revolution im Gottesverständnis“ eröffnete er das Symposium mit grundlegenden theologischen Überlegungen zum Konzil von 325. Sein Anliegen war es die Göttlichkeit Christi im Glauben der Urkirche hervorzuheben. Anschließend sprach die ökumenische Theologin und Dogmatikerin Dorothea Sattler (Münster) zum Thema „Ökumenisches Interesse. Im Gedenken an das Konzil von Nizäa im Jahr 2025“. In ihrem Vortrag stellte sie drei zentrale Aspekte ökumenischer Gemeinsamkeiten heraus: die christologisch-soteriologische Fundierung, die Taufe als sakramentales Band sowie die Bedeutung kirchlicher Synodalität.

Nach den beiden systematisch-theologisch ausgerichteten Vorträgen lenkten zwei weitere Beiträge den Blick auf kulturwissenschaftliche Aspekte des Konzils und seiner Rezeption. Der Kirchenhistoriker Norbert Köster (Münster) stellte unter dem Titel „Playing Nicaea. Die Darstellung des Ersten Konzils von Nizäa im Brettspiel“ ein Spiel der US-amerikanischen Spieldesignerin Amabel Holland vor, das 2021 bei Hollandspiele erschien. Das sehr informative aber auch locker satirisch angelegte Brettspiel thematisiert die theologische und politische Komplexität des Konzils ohne den Anspruch, historische Genauigkeit zu reproduzieren. Es lädt dazu ein, alternative theologische Positionen als „Gewinner“ durchzuspielen – ein spannender Ansatz zur spielerischen Auseinandersetzung mit Kirchengeschichte. Der Theologe und Spezialist für Filme Marek Lis (Opole) präsentierte unter dem Titel „Nizäa und Film“ Filmausschnitte aus verschiedenen Evangelienverfilmungen. Er zeigte auf, wie filmische Mittel – etwa Ton, Licht und Handlung – eine eigene Sprache entfalten, die dazu beitragen kann, die theologische Tiefe und Komplexität des Glaubensbekenntnisses des Konzils auf neue Weise darzustellen.

Am Mittwoch hielten der Fundamentaltheologe Krystian Kałuża (Opole) und der Philosoph, Theologe und Naturwissenschaftler Wojciech Grygiel (Opole) ein Doppelreferat. Ziel war es, sich der theologischen Frage nach dem Verhältnis von Gottes- und Menschennatur Christi anzunähern und deren Begründung neu zu durchdenken. Krystian Kałuża stellte unter dem Titel „Eine Person Christi“ zentrale christologische Fragestellungen im Licht der Konzilien von Nizäa und Chalkedon zur Diskussion. Dabei ging er der Frage nach, welche Bedeutung diese altkirchlichen Beschlüsse heute noch haben und ob sich klassische Begriffe wie „Person“ oder „Natur“ in der Gegenwart überhaupt noch sinnvoll verwenden lassen. Anschließend veranschaulichte Wojciech Grygiel unter dem Titel „Category Theory and Incarnation. Philosophical Considerations“ das Verhältnis zwischen der göttlichen und menschlichen Natur Jesu sowie zu Gott dem Vater mithilfe mathematischer Gleichungen – ein interdisziplinärer Zugang, der theologische Denkmodelle auf ungewohnte Weise beleuchtete.

Wolfgang Grünstäudl (Münster) beleuchtete in seinem Vortrag „Orthodoxy in the Making: The Preexistence of Jesus in the Letter of Jude“, inwiefern sich in der Textüberlieferung dieses kurzen Briefs Ansätze einer Debatte zur Lehre zur Göttlichkeit Jesu erkennen lassen. Den abschließenden Vortrag des Symposiums hielt Alfons Fürst (Münster) unter dem Titel „Die Bedeutung des Konzils von Nizäa 325 für die Entwicklung der christlichen Theologie“. Im Mittelpunkt standen dabei die christologischen Überlegungen des Origenes. Fürst ordnete sie in die nizänischen Diskussionen ein und entwickelte daraus neue Fragestellungen, die auch im heutigen theologischen Kontext weiterführen.

Die Teilnehmenden des Symposiums zeigten großes Interesse an den behandelten Themen, was sich in lebhaften Diskussionen während der Veranstaltung widerspiegelte und auch beim gemeinsamen Mittagessen im Anschluss ausgiebig fortgesetzt wurde. | mx

Mehr zum Austausch vgl. das Dankschreiben.