Plagiate sind in wissenschaftlichen Zeitschriften nicht Neues. Das allgegenwärtige Prinzip Publish or Perish erzwingt diese geradezu, da Plagiate viele und zeitsparende Publikationen ermöglichen – egal ob man von anderen oder von eigenen Arbeiten abschreibt (oder aber die eigene Arbeit kurzerhand mehrmals einreicht). T. Steinert zitiert in Plagiate in wissenschaftlichen Zeitschriften (Psychiatrische Praxis 2012; 39(02): 95-97) zwei zentrale Publikationen zum Thema:

Einiges Aufsehen erregte eine Publikation in Science von 2009, in der die Autoren mit der Software eTBLAST und Déjà vu [NAR (PDF)] 212 Artikel mit Plagiatsverdacht entdeckten, wobei sie allerdings 9120 Artikel persönlich prüfen mussten, die das Programm detektiert hatte [Science].

Das Zitat deckt schon die primäre Krux solcher Systeme auf: Die hohe Sensitivität und geringe Spezifität. 212 von 9120 Artikeln = 2,3% oder im Umkehrschluß: Von 43 als positiv getesteten Manuskripten sind 42 falsch positiv und nur einer ein richtiges Plagiat.

Neu ist aber jetzt, dass viele Journals nun direkt beim Upload eines Manuskripts auf Plagiate checken. So wurde kürzlich das Paper eines Münsteraner Wissenschaftlers mit einem „Similarity-Score“ von 35% zurückgeschickt (ohne für ihn ersichtliche Ursache). Dass zunehmend Original-Arbeiten aufgrund eines automatisierten Plagiatchecks abgewiesen werden und der Autor ungerechtfertigt unter Plagiatverdacht gestellt wird, ist angesichts der offensichtlichen Fehlerhaftigkeit solcher Plagiatserkennungsdienste, mit der die Fachjournale ihren Autoren einen wahren (Bären)Dienst erweisen.

Viel schlimmer ist aber, dass der Autor mit diesem Score im Regen stehen gelassen wird. Was soll er denn jetzt nun machen? Soll er sein Manuskript umformulieren? Gängige Formulierungen streichen? Gebräuchliche Wörter durch ungebräuchliche ersetzen?

Folgende Plagiatserkennungsdienste listet T. Steinert auf:

Die deutsche Plagiatexpertin Frau Prof. Weber-Wulff bezeichnet übrigens fast alle derartigen Angebote als „nicht nützlich“ oder allenfalls „begrenzt nützlich“.

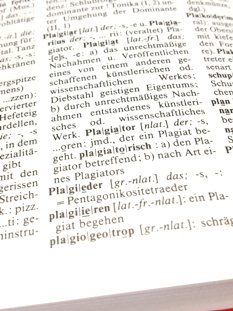

Foto: (c) CC-BY-SA ZB Med Münster