Konfrontation mit der Gegenwart

Fotos

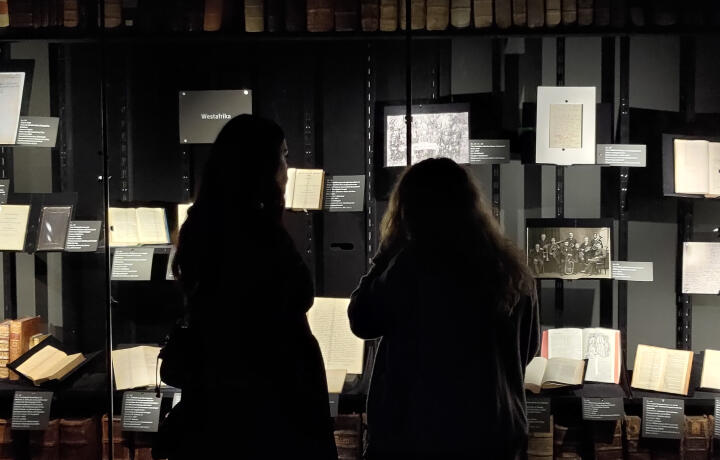

"Es ist nicht selbstverständlich, dass wir unsere wissenschaftliche Arbeit in einem so großartigen Museum zeigen dürfen", freute sich Dr. Felicity Jensz am Freitagabend (10. Oktober) bei der Eröffnung der Ausstellung "Global Bible". Die Leiterin des Forschungsprojekts 'GloBil' an der Universität Münster, das seit drei Jahren in Zusammenarbeit mit der Universität Bristol läuft, beschäftigt sich mit (post)kolonialen Bibelübersetzungen in der Arktis, Ozeanien und Westafrika. Ein besonderer Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Arbeit indigener Übersetzer, die bisher oft übersehen worden sind. Von keinem ist der Name überliefert, obwohl es für deutschen und englischen Missionare ohne sie nicht möglich gewesen wäre, die Bibel und die damit verbundene Glaubens- und Lebenswelt den Menschen in den Kolonien nahe zu bringen.

"Denn man muss [...] denjenigen auf das Maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetschen; so verstehen sie es denn" hatte schon 1530 Marzin Luther in seinem "Sendbrief vom Dolmetschen" als Credo ausgegeben. Die "zielgruppengerechte Sprache", wie Museumsdirektor Prof. Holger Strutwolf Luther modernisierte, war ein extrem aufwändiges Unterfangen, für das die verschiedenen Sprachen in einem besetzten Gebiet erfasst, in Wörterbüchern und Grammatiken strukturiert und dann in Bibeldrucken verfestigt werden mussten. Ein Unterfangen, das auch von politischen, religiösen und ökonomischen Strukturen beeinflusst war, wie beispielsweise die Berichte der Bibelgesellschaften zeigen.

"Doch in den Archiven wird vor allem die Geschichte der Kolonialherren aufbewahrt". Wir möchten dem künstlerische Perspektiven aus der Gegenwart entgegen setzen", betonte Felicity Jensz bei der Eröffnung. Manfred Wkeng Aseng und Leeza Awojobi haben in ihren speziell für die Ausstellung erstellten Kunstwerken untersucht, was die damaligen Gegebenheiten für die heutige globale Gesellschaft bedeuten. Die englisch-kamerunische Künstlerin Awojobi war selbst am Freitag anwesend und trug ihr Gedicht "Mawuta o Maliha - Tre(r)asures in the Water" vor. Dieses Gedicht ist Teil einer Videoinstallation, die zusammen mit drei Bildern von Manfred Wkeng Aseng in der Ausstellung gezeigt wird.

Jeden Sonntag findet 15 Uhr eine öffentliche Führung durch die Sonderausstellung statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.