Der Greif als Parasemon von Assos

Zusammenfassung: Möchte man das Parasemon

von Assos bestimmen, dann fällt der erste Blick auf die

Münzprägung der Stadt. Die Silber- und Bronzeprägungen bieten im

Zeitraum von der ausgehenden Archaik bis in die römische

Kaiserzeit eine breite Basis von Darstellungen, mit denen sich

die Stadt präsentierte. Bei der Durchsicht der Münztypen

begegnet dem Betrachter häufig der Greif. Gleichwohl erscheinen

auch andere Motive, die teils den Greifen ersetzen und teils mit

ihm kombiniert werden. Um das Parasemon von Assos bestimmen zu

können, untersucht diese Arbeit die Entwicklung der Münzbilder

im Verlauf der Geschichte der Polis. In einem nächsten Schritt

werden die Ergebnisse mit den reliefverzierten Marktgewichten

der Stadt verglichen, die als weitere instrumenta publica

Rückschlüsse auf das offizielle Symbol von Assos erlauben. Die

acht bekannten Marktgewichte liegen in dieser Arbeit erstmals

gesammelt vor. Da Parasema auch immer identitätsfördernde

Merkmale besitzen, widmet sich der letzte Teil dieser Arbeit der

Frage nach der Bedeutung des Greifen für die Stadt.

Schlagwörter: Assos (https://d-nb.info/gnd/4003268-1),

Troas (https://d-nb.info/gnd/4330485-0),

Parasema, Münzen (https://d-nb.info/gnd/4040629-5),

Marktgewichte (https://d-nb.info/gnd/4234189-9),

Greif (https://d-nb.info/gnd/4158130-1),

Athena (https://d-nb.info/gnd/118504851)

Abstract:

If you want to identify the

parasemon of Assos, the first thing you look at is the city’s

coinage. The silver and bronze coins from the late Archaic to

the Roman imperial period offer a broad basis of depictions with

which the city represented itself. When examining the coin

types, the observer frequently encounters the griffin. However,

other motifs also appear, some of which replace the griffin and

some of which are combined with it. In order to determine the

parasemon of Assos, this work analyses the development of the

coin images in the course of the history of the polis. In a next

step, the results are compared with the relief-decorated market

weights of the city, which, as further instrumenta publica,

allow conclusions to be drawn about the official symbol of

Assos. The eight known market weights are collected in this work

for the first time. Since parasema always have

identity-promoting characteristics, the last part of this work

is devoted to the question of the meaning of the griffin for the

city.

Key words:

Assos, Troad, Parasema, Coins, Market weights, Griffin, Athena

1. Einleitung

Die Ruinen des antiken Assos finden

sich heute auf einem aus Andesit geformten Vulkankegel, der sich

am Ufer der südlichen Troas bis in eine Höhe von 234 m erhebt.

Gut erkennbar sind bereits aus der Ferne die Türme der

byzantinischen Befestigungsmauer und die teilweise

wiedererrichteten dorischen Säulen des Athenatempels auf der

Akropolis[1].

An dieser Stelle, die bereits in der

Bronzezeit besiedelt war, gründeten im 7. Jh. v. Chr.

griechische Siedler aus Methymna eine Kolonie. Als Hafen für die

Umschiffung des Kaps Lekton und als Verkehrsknotenpunkt für Wege

ins Landesinnere kam der Stadt eine wichtige Funktion zu[2].

Die Geschichte der Polis ist geprägt von einem Wechsel zwischen

Autonomie und der Fremdherrschaft durch Lyder, Perser, Athener,

hellenistischer Herrscher und Römer[3].

Wenngleich die Stadt mit der Zeit ihre Bedeutung verlor, so

blieb der Ort über die byzantinische und osmanische Zeit hinweg

bis heute besiedelt[4].

In den Jahren von 1881 bis 1883

führten Francis Henry Bacon und Joseph Thacher vom

Archaeological Institute of America mit Unterstützung von Robert

Koldewey erste umfangreiche Ausgrabungen in Assos durch[5].

In deren Folge kamen insgesamt 408 Fundmünzen in die USA, von

denen H. W. Bell im Jahr 1921 265 Exemplare katalogisierte

(davon 128 assische Münzen)[6].

Nach einer langen Unterbrechung fanden ab 1981 wieder Grabungen

unter der Leitung von Ümit Serdaroğlu statt. Unterstützt wurde

er von 1989 bis 1994 durch Reinhard Stupperich von der

Universität Mannheim[7].

Leider mangelt es an einer umfangreichen Untersuchung der

Münzfunde aus diesen Jahren[8].

2006 übernahm Nurettin Arslan von der

Çanakkale Onsekiz Mart Universität die Leitung der Ausgrabungen

in Assos[9].

Die Erforschung der byzantinischen Stadtgeschichte findet seit

2007 unter der Führung von Beate Böhlendorf-Arslan

(Philipps-Universität Marburg)[10]

statt. Seit 2022 ist das Münzkabinett Berlin unter der Leitung

von Bernhard Weisser im Rahmen eines Fundmünzenprojekts in Assos

tätig[11].

Zwar gab es in jüngerer Zeit mit den

wichtigen Arbeiten von Dinçer Savaş Lenger[12]

und Lorenzo Lazzarini[13]

eine eingehende Auseinandersetzung mit der assischen

Münzprägung. Das Münzbild des Greifen wurde in diesem Zuge

jedoch noch nicht tiefergehend untersucht. Dabei nahm der Greif

unter den verschiedenen Münzbildern, die Assos prägte, eine

herausragende Stellung ein. Mit wenigen temporären

Unterbrechungen wurde er vom Beginn der assischen Münzprägung an

bis in die römischen Kaiserzeit geprägt[14].

Daher drängt sich durch die lange Verwendungsdauer des Bildes

die Frage auf, ob der Greif als Parasemon von Assos gelten kann.

Parasema sind offizielle Stadtzeichen

griechischer Poleis. Verbunden mit der Einführung des Geldwesens

waren Münzbilder ein notwendiges staatliches Garantiezeichen für

Echtheit, Wert und Herkunft der Objekte[15].

Als Bild mit offiziellem Charakter erscheinen sie neben Münzen

auch auf weiteren instrumenta publica,

so auf Marktgewichten, Losplaketten, Urkundenreliefs etc.[16].

Für die eindeutige Bestimmung des Parasemons einer Stadt müssen

daher Bilder als Repräsentationszeichen auf mehreren

Materialgattungen zu finden sein[17].

Dies müsste im Fall eines Parasemons folglich auch für den

Greifen von Assos gelten[18].

Da Assos den Greifen jedoch zeitweise

durch andere Münzbilder ersetzte, stellt sich die Frage, ob sich

diese anderen Bilder auch auf instrumenta

publica finden lassen. Hiermit wäre der Greif

nicht das einzige Parasemon der Polis. Dieser Frage wird mit der

Untersuchung von Alexander-Tetradrachmen und weiteren nun neu

vorliegenden Marktgewichten nachgegangen[19].

Zuletzt lagen den Parasema immer auch identitätsfördernde

Merkmale zugrunde, die sie mit einem bestimmten Ort verbanden[20].

Parasema bezogen sich auf Eigenheiten eines Gemeinwesens, wie

etwa den Namen einer Polis, auf lokale Wirtschaftsformen und

Kulte oder mythologische Ursprünge[21].

Dementsprechend ist zu untersuchen, inwiefern der Greif eine

solche identitätsfördernde Funktion für Assos besaß[22].

2. Der Greif in der Münzprägung

von Assos[23]

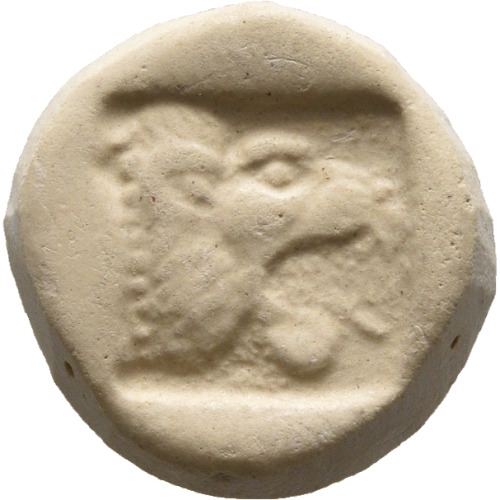

Av. Greif liegt nach l. mit erhobener r. Pfote und geschwungenen Flügeln, ein rundes Horn auf dem Kopf / Rv. Löwenkopf nach r.

British Museum 1844,1015.315; Corpus Nummorum Type 12238, Gipsabdruck (BBAW), https://www.corpus-nummorum.eu/coins/39225

Abb. 2: Obol (ca. 500–480 v.

Chr.) AR, 7 mm, 0,58 g, 8 h

Av.

Greifenkopf nach r. / Rv.

Löwenkopf nach r.

Classical

Numismatic Group, LLC 2012, Auction 90, Lot 273,

https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=207851

Für Assos begann nach der Eroberung

des Lyderreichs durch Kyros II. 548 v. Chr. und der

Eingliederung in die persische Satrapie Phrygien eine

prosperierende Phase. Dies belegt der zwischen 540 und 530 v.

Chr. erfolgte Bau des Athenatempels auf der Akropolis[24].

Die Münzprägung begann mit der Wende vom 6. zum 5. Jh. v.

Chr. Bereits die ersten Münzen, etwa Drachmen, die ca. 500–480

v. Chr. emittiert wurden[25],

zeigen einen Greifen auf der Vorderseite (Abb. 1). Er

liegt nach links und besitzt einen hochgestreckten Kopf und

Schwanz. Die Flügel sind geschwungen und die linke Pfote ist

erhoben. Seine Gestaltung in der Archaik erinnert noch stark an

vorderasiatische Vorbilder: Das Maul ist weit aufgerissen, die

Zunge lang und gekrümmt und die Augen sind kreisrund. Auf dem

Kopf trägt er ein kugelförmiges Horn[26].

Auf der Rückseite der Drachmen befindet sich ein Löwenkopf mit

geöffnetem Maul in einem quadratum incusum.

Das Nominalsystem wurde mit den

500–480 v. Chr. geprägten Hemidrachmen und Obolen zügig

erweitert. Diese Münzen zeigen ebenfalls Greifen und Löwen,

deren Blickrichtung variiert. Auffällig ist, dass der Greif auf

dem Obol lediglich als Protome mit geöffnetem Maul dargestellt

wird (Abb. 2)[27].

Möglicherweise diente das zur Unterscheidung der Nominale.

Abb. 3: Obol (ca. 479–440 v. Chr.)

AR, 9 mm, 0,60 g, 1 h

Av. Greif liegt

nach r. mit erhobener l. Pfote und geraden Flügeln / Rv.

AΣΣ (retrograd).

Löwenkopf nach r.

Münzkabinett Berlin,

Objektnummer 18271557 (B. Weisser)

Abb. 4: Obol (ca. 440–430 v. Chr.)

AR, 9 mm, 0,48 g, 11 h

Av. Greif liegt

nach l. mit erhobener r. Pfote und geraden Flügeln / Rv.

A-Σ. Löwenkopf nach

l.

Münzkabinett Berlin,

Objektnummer 18271559 (B. Weisser)

Nach dem Ende der Perserkriege und

der Schlacht am Fuße der Mykale 479 v. Chr. stand Assos nicht

mehr unter persischer Herrschaft[28].

Der einzelne Greifenkopf verschwand auf den zwischen 479 und 440

v. Chr. geprägten Obolen und wurde durch ein ganzfiguriges

Abbild ersetzt (Abb. 3)[29].

Der Greif nimmt nun im Vergleich zu den vorangegangenen

Münzserien in seiner Form eine deutlich schlankere, natürlichere

Gestalt an. Mit dem Aufkommen des assischen Ethnikons in den

Varianten ΑΣΣ,

ΑΣΣΟΟΝ und

ΑΣΣΙΟΝ[30]

verändert sich zudem die Flügelform des Greifen. Die Flügel

besitzen einen Knick und verlaufen gerade nach hinten. Die

Blickrichtung von Löwen und Greifen richtet sich nun stets nach

rechts. Das Maul ist nicht mehr unnatürlich weit aufgerissen.

Das Horn auf dem Kopf existiert nicht mehr.

Mit der Serie von 440–430 v. Chr.

änderte sich die Darstellungsweise wiederum (Abb. 4)[31].

Der Körper des Greifen ist kompakter ausgestaltet. Schwanz und

Kopf bleiben erhoben und die Flügel am Körper gerade

zurückgeführt. Er befindet sich nun auf einer Standlinie

gelagert. Der Löwenkopf ist nun von einem verkürzten Ethnikon A-Σ

im rechten und linken Feld umgeben.

Bereits seit 477 v. Chr. war Assos

Mitglied im Attisch-Delischen Seebund[32].

Die Tributlisten erwähnen die Polis mit einem Beitrag in Höhe

von einem Talent[33].

Dies nimmt Lazzarini als Erklärung für den jetzt verwendeten

Athenakopf, der auf den Vorderseiten der Münzen erscheint, die

430–420 v. Chr. geprägt wurden (Abb. 5). Er verweist aber

auch auf die Möglichkeit eines Bezugs zum Athenakult in Assos[34].

Lenger sieht in der Darstellung hingegen einen klaren Bezug zum

assischen Athenakult und nicht zu Athen[35].

Während der Greif auf den Drachmen ersetzt wird durch den nach

links gerichteten Athenakopf mit einem bekränzten attischen

Helm, bleiben der nach links blickende Löwenkopf auf der

Rückseite und das Ethnikon erhalten.

Av. Kopf der Athena mit attischem Helm nach l. geschmückt mit Lorbeerkranz / Rv. AΣΣ-O-O-N. Löwenkopf nach l.

Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271558 (B. Weisser)

Av. Kopf der Athena nach l., auf dem Helm ein Greif / Rv. AΣΣION. Palladion nach r. auf Sockel, in der r. Hand ein Speer und in der l. Hand eine Wollbinde und Spindel?

Bibliothèque Nationale de France, Département des Monnaies, Médailles et Antiques Paris, Inv-Nr. 41768756; Corpus Nummorum Type 12361, Gipsabdruck (BBAW), https://www.corpus-nummorum.eu/coins/24159

Eine einzige assische Tetradrachme

ist aus dem Zeitraum 410–400 v. Chr. in Paris erhalten (Abb.

6)[36].

Der nach links blickende Athenakopf trägt einen Greifen auf

ihrem attischen Helm. Die Rückseite zeigt ein Palladion mit

einem Speer in der rechten und einer Wollbinde in der linken

Hand. Hierbei ist umstritten, ob sich zudem eine Spindel in der

linken Hand befindet. Dies würde es erlauben, das Kultbild der

in der Troas bekannten Athena Ilias zu identifizieren[37].

Im linken Feld findet sich das Ethnikon AΣΣION.

Eine kurzzeitige Obol-Serie (Abb. 7), die Lazzarini mit

einem möglichen lokalen Nymphenkult in Verbindung setzt, wurde

430–410 v. Chr. geprägt. Auf dem Avers befindet sich ein

Frauenkopf nach links mit einer Tänie im Haar und auf dem Revers

ein Greifenkopf nach links. Manche der Exemplare besitzen ein

Ethnikon: A, A-Ͳ-O oder AΣΣOON.

Andere wurden ohne Ethnikon geprägt[38].

Ab 415/410 v. Chr. prägte Assos erstmals Bronzemünzen (Abb. 8)[39].

Die Chalkoi greifen erneut die Motive der früheren Silberserien

auf und zeigen einen liegenden Greifen auf den Vorder- und einen

Löwenkopf ohne Ethnikon auf den Rückseiten.

Av. Weiblicher Kopf nach l. mit Taenie im Haar / Rv. A-Ͳ-O. Greifenkopf nach r.

Leu Numismatik AG 2020, Webauktion 11, Los 836

Av. Greif liegt nach r. mit erhobener l. Pfote / Rv. Löwenkopf nach r.

Assos-Grabung ID94 (B. Weisser)

Av. Kopf der Athena mit attischem Helm nach l. geschmückt mit Lorbeerkranz / Rv. AΣ-ΣI-ON. Bukephalion. Im linken Feld eine Weintraube

Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271560 (B. Weisser)

Die wiedererlangte Autonomie nach der

Niederlage Athens im Peloponnesischen Krieg bestand nur für

kurze Zeit. Im Frieden von Antalkidas geriet Assos 387 v. Chr.

erneut unter persische Herrschaft[40].

In diese Phase politischer Veränderungen fällt ein neues

Münzbild (Abb. 9). Auf der Vorderseite ist ein Athenakopf

zu sehen. Auf der Rückseite ersetzt jetzt ein frontaler

Rinderkopf (Bukephalion) den Greifen. Neben dem Ethnikon AΣ-ΣI

oder AΣ-ΣI-ON

erscheint über oder neben dem Bukephalion eine Vielzahl

verschiedener Beizeichen[41].

Es wurden sowohl Silber- als auch Bronzemünzen in den Nominalen

Drachme, Hemidrachme und Chalkous geprägt. Die genaue Datierung

ist strittig. In der Literatur schwanken die Angaben zwischen

400–241 v. Chr.[42]

und 387–300 v. Chr.[43].

Lazzarini schlägt aufgrund des neuen Wohlstands unter der

persischen Herrschaft und des finanzaufwändigen Baus der

Stadtmauer einen Zeitraum von 380–340 v. Chr. vor[44].

Lenger hingegen datiert die Bronzeserie auf 410–390 v. Chr. mit

einem Verweis auf archäologische Grabkontexte[45].

Unabhängig von dieser Diskussion zeigen Münzen, die zwischen 380 und 310 v. Chr. im Umlauf waren, eine Rückkehr zum Motiv des Greifen. Er befindet sich erneut auf einer Standlinie liegend. Eine Pfote sowie Kopf und Schwanz sind erhoben. Die Flügel sind über dem Rücken geknickt und dann gerade zurückgeführt. Im Abschnitt finden sich verschiedene Beizeichen (Abb. 10). Vom langen Umlauf der Münzen zeugen häufige Gegenstempel mit einem Greifen in der gleichen Darstellungsweise und dem Ethnikon AΣΣI sowie Gegenstempel mit einer Eule (Abb. 11)[46].

Av. Kopf der Athena mit attischem Helm nach r. geschmückt mit Lorbeerkranz / Rv. AΣΣI. Greif liegt nach l. mit erhobener r. Pfote und geraden Flügeln

Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271605 (B. Weisser)

Av. Kopf der Athena mit attischem Helm nach r. geschmückt mit Lorbeerkranz. Av. gedreht: Gegenstempel mit liegendem Greif nach l. und ΑΣΣΙ / Rv. AΣΣI. Greif liegt nach l. Gegenstempel mit Eule nach r.

Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271623 (B. Weisser)

Politisch fällt in diesen Zeitraum

der Satrapenaufstand des Ariobarzanes gegen den persischen

Großkönig Artaxerxes II. Der Satrap verschanzte sich 366 v. Chr.

erfolgreich in Assos[47].

Hiernach übertrug er seinem Unterstützer, dem Bankier Eubulos,

die Herrschaft über die Stadt. Unter ihm und seinem Nachfolger

Hermias besaß die Stadt relative Autonomie und erlangte

Wohlstand. Mit der Gründung einer Philosophenschule, deren

Mitglieder Aristoteles und Theophrast waren, kam es zur

kulturellen Blüte[48].

345 v. Chr. wurde Hermias jedoch von den Persern gefangen

genommen und getötet. Die folgende persische Herrschaft war nur

von kurzer Dauer. Schon 334 v. Chr. wurde Assos eine freie

Stadt, nachdem Alexander der Große die Perser in der Schlacht am

Granicus geschlagen hatte[49].

In der Folge nahm Assos die Funktion eines zentralen Ortes innerhalb eines Koinons mit Polymedion und vermutlich Lamponeia ein, welche später ein fester Bestandteil des assischen Territoriums wurden[50]. Damit in Verbindung setzen lässt sich die Prägung von Bronze- und Silbermünzen zwischen 310 und 280 v. Chr. für das Koinon der Aeolis. Sie sind durch die Aufschrift AIOΛΕ gekennzeichnet (Abb. 12)[51]. Ging man ehemals davon aus, dass die Münzen von einer unbekannten Polis in der Troas mit dem Namen Aioleion stammten, so konnte Lenger zeigen, dass die Münzen in Assos geschlagen wurden[52].

Av. Weiblicher Kopf nach r. mit Stephane, Ohrringen und Halskette / Rv. AIOΛE. Geflügeltes Blitzbündel. Im Abschnitt eine Weintraube

Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18281750 (B. Weisser)

Als Koinonprägung

unterscheiden sich die Münzbilder vom vormaligen Bildrepertoire

in Assos: Auf der Vorderseite der Bronzemünzen ist ein

weiblicher Kopf mit Stephane nach rechts zu sehen. Im Zentrum

der Rückseite befindet sich ein geflügeltes Blitzbündel. Darüber

steht das Ethnikon AIOΛE und im Abschnitt ein Monogramm oder

Beizeichen. Die entsprechenden Silbermünzen zeigen einen

Athenakopf nach rechts mit einem korinthischen Helm[53].

In die Zeit der Antigonidenherrschaft über die Troas fällt zudem

die erstmalige Erwähnung des Koinons der Athena Ilias, dessen

Mitglied Assos war. Das Koinon bestand bis ins 2. Jh. n. Chr.

fort[54].

Av. Kopf der Athena mit Helm in Dreiviertelansicht nach l. / Rv. AΣΣI. Greif steht nach l. mit erhobener r. Pfote und leicht geschwungenen Flügeln. Unter dem Greifen ein Athenakopf nach l.

Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271654 (B. Weisser)

Dreiviertelansicht nach l. Gegenstempel mit Eule / Rv. AΣΣI. Greif steht nach l. mit erhobener r. Pfote und leicht geschwungenen Flügeln. Unter dem Greifen ein Athenakopf nach l.

Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271656 (B. Weisser)

Die letzte städtische Bronzeserie in

vorrömischer Zeit wurde 281–241 v. Chr. geprägt (Abb. 13).

Die Darstellungsweise ändert sich nun stark. Der Kopf der Athena

mit Helm wird auf der Vorderseite in Dreiviertelansicht nach

links oder rechts gezeigt. Der Greif auf der Rückseite befindet

sich nicht mehr in liegender Position, sondern steht nach links.

Darüber findet sich das Ethnikon AΣΣI.

Die rechte Pfote bleibt erhoben. Viele der Exemplare besitzen

einen oder mehrere Gegenstempel mit Eulen, Greifen, Leiern und

Athenakopf (Abb. 14). Dies zeigt, dass die Münzen lange

im Umlauf blieben[55].

Av. Kopf des Herakles mit Löwenfell nach r. / Rv. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Zeus Aetophoros sitzt auf einem Thron nach l., in der l. Hand ein Zepter, in der r. Hand ein Adler. Im linken Feld ein Bukephalion, darunter einen liegender Greif nach l. (Detail). Im Abschnitt der Beamtenname MOPMΩTTOY

Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18252258 (L.-J. Lübcke [Lübke & Wiedemann])

Hiernach geriet Assos in den

Machtbereich des Attalidenreichs. Dieses Ereignis wird mit dem

vorläufigen Ende der städtischen Bronzeprägungen nach 241 v.

Chr. in Verbindung gebracht[56].

In diese Zeit fällt die Prägung von assischen

Alexander-Tetradrachmen (Abb. 15)[57].

Dies ist bemerkenswert, da Assos sonst keine weiteren Münzen

mehr prägte. Wahrscheinlich wurden die Tetradrachmen auf

Veranlassung des Attaliden Eumenes II. in den späten 170er oder

frühen 160er Jahre v. Chr. geprägt und sollten Feldzüge

finanzieren[58].

Die Münzen zeigen auf der Vorderseite den Kopf des Herakles und

auf der Rückseite den nach links sitzenden Zeus mit Adler und

Zepter. Der Prägeort solcher Alexander-Tetradrachmen wurde

normalerweise mittels eines Beizeichens und teilweise durch

Ethnika angezeigt[59].

Auf den Assos zugewiesenen Stücken fehlt solch ein Ethnikon. Zu

sehen ist jedoch stets ein nach links liegender Greif im linken

Feld, der stilistisch den liegenden Greifen der bisherigen

Münzbilder von Assos gleicht. Die Münzen tragen zudem Monogramme

und in einem Fall den indigenen Namen des Münzbeamten Mormottos[60].

Als wichtiger Hafen, der vor der

Umfahrung des Kaps Lekton angesteuert werden musste, und als

wichtige Wegkreuzung ins Landesinnere blieb Assos auch in

römischer Zeit bis hinein in die Spätantike bedeutungsvoll[61].

So soll der Apostel Paulus durch Assos gekommen sein als er den

Hafen nutzte, von dem seine Gefährten ihn mit einem Boot nach

Mytilene brachten[62].

Insbesondere in der frühen Kaiserzeit prosperierte die Stadt[63]. Vom Wohlstand in dieser Zeit zeugen zahlreiche römische Grabbauten[64]. Viele Römer sind in Assos namentlich durch Inschriften auf Gräbern, Monumenten und in Widmungen belegt[65]. Die Inschrift einer Ehrenstatue des Germanicus und seiner Frau Agrippina, welche anlässlich deren Besuchs im Jahr 18 n. Chr. errichtet wurde, und eine Bronzetafel, die 37 n. Chr. zu Ehren des Caligula geschaffen wurde, um die Loyalität der Stadt Assos zum römischen Kaiserhaus zu bekunden, wurden in der Nähe des Bouleuterion gefunden. Sie zeigen das Bemühen der Stadt zur Wahrung eines guten Verhältnisses zu den römischen Kaisern und damit des eigenen Status[66]. So konnte Assos weiter prosperieren und prägte von Augustus bis in die severische Zeit erneut Münzen[67]:

Av. ΣΕΒΑΣ-ΤΟ-Σ. Kopf des Augustus nach r. / Rv. ΑΣΣΙ. Greif liegt nach r. mit erhobener l. Pfote und geschwungenen Flügeln

Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271661 (B. Weisser)

Av. ϹΑΒΙΝΑ – CEΒΑ. Drapierte Büste der Sabina nach r. / Rv. ΑϹϹΙꞶΝ. Demeter steht nach r. In ihrer vorgestreckten l. Hand hält sie einen Korb mit Ähren

Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271674 (B. Weisser)

Av. [ΑV ΚΑΙ] – ΚΟΜΟΔΟ. Drapierte Panzerbüste des Commodus nach r. / Rv. ΑϹϹ-ΙΩΝ. Telesphoros in der Vorderansicht

Assos-Grabung ID 90 (B. Weisser), https://assos.ikmk.net/object?id=ID90

Av. ΑV Κ Μ ΑV ΑΝΤΩΝEΙ. Panzerbüste des Kaisers Marcus Aurelius mit Lorbeerkranz nach r. / Rv. AC-CI-ΩN. Greif liegt nach l. mit erhobener r. Pfote und geschwungenen Flügeln, im Abschnitt ein geflügeltes Blitzbündel

Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18271675 (B. Weisser)

Die neuen Münzen zeigten fortan auf der Vorderseite

das Kaiser- oder Kaiserinnenporträt. Auf der Rückseite kehrte

man bereits zu Zeiten des Augustus zu dem älteren Greifenmotiv

zurück, bei dem das Fabelwesen wieder in liegender Position mit

erhobener Pfote, erhobenem Kopf und Schwanz und geschwungenen

Flügeln dargestellt wird (Abb. 16).

Dies zeigt, dass das Bild des Greifen und seine

Darstellungsweise trotz einer längeren Unterbrechung der

Münzprägung in Assos nicht in Vergessenheit geriet. Auffällig

ist im Vergleich zu den älteren assischen Greifendarstellungen

aber, dass die Körperform des Fabelwesens anders ausgestaltet

ist. Der Rumpf ist länger, der Hals überproportional dick und

die Beine, die Flügel und der Kopf weniger detailliert

ausgeformt[68].

Hiernach entstand auf den Rückseiten ein reichhaltiges neues

Bildrepertoire mit neuen Bildthemen. Dazu zählen etwa zahlreiche

Götterdarstellungen, wie die der Demeter in der Regierungszeit

des Kaisers Hadrian (Abb. 17)[69]

oder Telesphoros in der Zeit des Commodus (Abb.

18)[70],

um nur einige Bespiele zu nennen. Der Greif wurde letztmalig

unter Marcus Aurelius geprägt (Abb. 19)[71].

Zusammenfassend zeigt sich, dass das

Hauptmotiv auf den Münzen von Assos nur geringen Schwankungen

unterlag. Der Greif war bereits zu Beginn der Münzprägung

präsent und wurde bis in die römische Kaiserzeit tradiert. In

wenigen temporären Münzserien taucht er nicht auf: Als weitere

Münzbilder sind insbesondere das Bukephalion, der Löwenkopf und

der ab dem Ende des 5. Jh. v. Chr. gängige Athenakopf

hervorzuheben. Der Greif selbst bildet trotz kleinerer

Abweichungen in der Darstellungsform und des Stils über die Zeit

eine feste Darstellungsweise heraus: Er liegt, hat eine Pfote

erhoben und Kopf und Schwanz ragen auf. Spätestens mit dem Ende

des 5. Jh. v. Chr. sind die Flügel meist geknickt, gerade am

Körper zurückgeführt oder leicht nach oben geschwungen. Der

Greif befindet sich jetzt zudem auf einer Standlinie[72].

3. Bestimmung des Parasemons

Im Folgenden werden die

Alexander-Tetradrachmen aus der Attalidenzeit besprochen. Als

Träger von Beizeichen der prägenden Münzstätten können sie bei

der Identifizierung von Parasema helfen. Weiterhin sind acht

assische Marktgewichte bekannt, von denen fünf nachweislich aus

den Ausgrabungen von Assos stammen. Sie werden im Anschluss

untersucht. Als weitere Materialgattung nehmen sie eine zentrale

Rolle für die Bestimmung des Parasemons von Assos ein[73].

3.1 Alexander-Tetradrachmen aus

Assos

Die Alexander-Tetradrachmen, die

reichsweit in verschiedenen Münzstätten geprägt wurden,

unterscheiden sich im Wesentlichen durch die angebrachten

Legenden und Beizeichen voneinander. Sie weisen auf die

ausgebende Münzstätte hin. Beizeichen waren häufig die Parasema

der ausprägenden Städte. Sie dienten zunächst als

Münzstättenkennzeichen und leisten somit heute einen wichtigen

Beitrag für die Identifizierung von Parasema[74].

Da Price und Ellis-Evans im Fall von Assos ihre Zuweisung zu der

Stadt zu einem großen Teil auf eben jene Beizeichen stützen, ist

die Untersuchung zur Beantwortung der Frage nach dem Parasemon

von Assos lohnenswert. Problematisch ist, dass die Tetradrachmen

kein Ethnikon besitzen. Es soll der Zirkelschluss vermieden

werden, dass die Münzen aufgrund des Beizeichens wohlmöglich

falsch zugewiesen werden und darauf basierend wiederum der Greif

als Parasemon von Assos gewertet wird. Deshalb ist es in einem

ersten Schritt notwendig, die Gründe für die Zuweisung der

Münzen nach Assos zu rekapitulieren:

Price führte 1991 zunächst zwölf

Exemplare an (Price

Nr. 1599–1610), die er aufgrund der

Darstellungsweise des Greifen Assos zuordnet. Hierbei ist es

wichtig zu berücksichtigen, dass auch das in Ionien liegende

Phokaia Alexander-Tetradrachmen ohne Ethnikon und mit einem

Greifen als Beizeichen prägte[75].

Price beschreibt die Greifen von Assos als auf einer Standlinie

lagernd. Ihre Flügel sind gerade und besitzen definierte Federn.

Damit gleichen sie den Greifen auf den vorangegangenen

Stadtprägungen[76].

Greifen auf den Alexander-Tetradrachmen, die Phokaia zugewiesen

werden, besitzen hingegen stark gebogene Flügelfedern, was zu

den Darstellungen von Greifen auf den Stadtprägungen von Phokaia

passt[77].

Ellis-Evans sieht in der reinen

Betrachtung der Gestaltung allerdings auch Schwierigkeiten bei

der Zuweisung. Die Greifendarstellungen von Phokaia und Assos

sind in Teilen ähnlich. Dies liegt zum einen sicherlich daran,

dass sich bestimmte Elemente aufgrund des kleinen Formats und

desselben Bildinhalts zwangsläufig überschneiden. Zum anderen

sahen die Städte durch ihre große Entfernung womöglich nicht die

Notwendigkeit, auf eine starke optische Differenzierung zu

achten[78].

Zur Überprüfung von Prices Ergebnissen führte Ellis-Evans

deshalb eine Stempelstudie durch. So ließ sich der

Price

Nr. 1599 aufgrund einer Stempelkopplung mit dem

Price Nr. 2223 verbinden und damit

Phokaia zuordnen, trotz seiner Ähnlichkeit zu den

Assos-Prägungen[79].

Mit dem Ausscheiden des Exemplars änderte sich zunächst die

Datierung des Prägezeitraums[80].

Auch die Price-Typen Nr. 1600–1604 sind nach Ellis-Evans nur

unsicher Assos zuzuordnen. Die darauf befindlichen Monogramme

zeigen keine Verbindungen zu solchen der vorherigen

Stadtprägungen und auch nicht zu den weiteren assischen Price

Nr. 1605–1610. Mögliche Verbindungen gibt es hingegen zu

ähnlichen Monogrammen auf Exemplaren aus Phokaia[81].

Die Price-Typen Nr. 1605–1610

erlauben hingegen eine sichere Zuordnung nach Assos. So zeigt

der

Price Nr. 1610 neben dem gelagerten

Greifen mit geraden Flügeln und detaillierten Federn auch ein

Bukephalion, das ebenfalls auf den Münzen der Lenger-Serie 2

bzw. Lazzarini-Serie 9 aus Assos Verwendung fand. Weiterhin

findet mit MOPMΩTTOY die

Nennung eines Magistraten statt[82].

Der Name Mormottos (Price

Nr. 1610) ist zudem ein typisch einheimischer

Name, der nur in der Region der Troas belegt ist. Er findet sich

auf einer hellenistischen Grabinschrift aus Assos[83].

Nach Ellis-Evans gibt es demnach nur

eine einzige Serie Alexander-Tetradrachmen, die in Assos geprägt

wurde. Da alle diese Münzen den gelagerten Greifen im Stil der

städtischen Prägungen von Assos tragen, ist eine Verwendung des

Beizeichens als offizielles Symbol von Assos naheliegend. Das

genannte Bukephalion, welches Ellis-Evans ebenfalls als

Stadtzeichen von Assos vorschlägt[84]

taucht nur auf

Price

Nr. 1610 neben dem Greifen auf. Alle übrigen

assischen Alexander-Tetradrachmen tragen hingegen keinen

Rinderkopf, dafür aber andere Symbole, wie z. B. ein Blitzbündel[85].

Der Greif ist das markante Bild auf allen Stücken, durch den die

Zuweisung nach Assos möglich ist.

Anders als die von Price

vorgeschlagene Datierung von 188–160 v. Chr.[86],

wird die Assos-Serie von Ellis-Evans aufgrund von Hortfunden in

die späten 170er oder frühen 160er Jahre v. Chr. datiert[87].

Deutlich jünger können sie nicht sein, denn um 170 v. Chr.

führte Eumenes II. eine Münzreform durch. Dabei wurde das

Gewicht der Tetradrachmen von etwa 16,8 g auf ca. 12,6 g

reduziert. Die neuen Münzen werden heute in Anlehnung an das

neue Münzbild auf der Vorderseite als Kistophoren bezeichnet[88].

3.2 Marktgewichte aus Assos

Marktgewichte dienten beim Handel zur

Messung und Berechnung unterschiedlichster Handelsgüter. Ein

einheitliches und garantiertes Gewicht war deshalb ein wichtiger

Teil des Handelsgeschehens in den griechischen Poleis, für das

der Staat zu sorgen hatte[89].

Marktgewichte besaßen aus diesem Grund einen offiziellen

Charakter und wurden von Beamten, den Metronomoi und Agoranomoi,

kontrolliert und geeicht[90].

Ab dem 5. Jh. v. Chr. wurden Marktgewichte mit Reliefs und

Inschriften versehen, die von staatlicher Seite die Echtheit

garantierten[91].

Über den Abgleich der verwendeten offiziellen Bilder auf den

Marktgewichten mit den jeweiligen städtischen Münzbildern lässt

sich ermitteln, ob jene Zeichen die Eigenschaften eines

Parasemons besitzen.

Im Folgenden werden acht assische

Marktgewichte mit bildlichen Reliefs behandelt (s. Tabelle 1),

von denen fünf Exemplare nachweislich aus Grabungen aus Assos

stammen und die in dieser Arbeit erstmals gesammelt vorliegen[92].

Für ihre metrische Untersuchung ist Folgendes zu bedenken:

Gewichtsstandards änderten sich mit der Zeit. Auch ohne

bekannten Fundkontext lassen sich Marktgewichte deshalb diesen

Standards über ihr Gewicht bzw. als Teilgrößen zuordnen und

damit datieren. Dabei ist allerdings eine gewisse Vorsicht

geboten. Damit eine chronologische Zuweisung vorgenommen werden

kann, muss bekannt sein, zu welcher Zeit ein Gewichtsstandards

an einem Ort gültig war[93].

Für Assos lässt sich das nicht durchgehend beantworten.

Zumindest im Verlauf des 2. Jh. v. Chr. setzte sich die attische

Mine als Standard durch und mit der Machtübernahme Roms 133 v.

Chr. die römische Libra. Für die Zeit vor dem 2. Jh. v. Chr.

können nur hypothetische Aussagen getroffen werden[94].

Wenn der Gewichtsstandard nicht

bekannt ist und Marktgewichte dennoch anhand ihres Gewichtes

datiert werden sollen, dann ist dies nur über eine große Anzahl

von Fundstücken möglich. Aus ihnen lassen sich

Durchschnittswerte berechnen, die wiederum zu Gewichtsstandards

passen und einen Vergleich ermöglichen[95].

Dabei ist zu bedenken, dass gefundene Marktgewichte heute oft

von ihrem ursprünglichen Gewicht abweichen. Blei ist als

Material sehr anfällig für Korrosion. Bei sehr kleinen

Marktgewichten können Abweichungen von bis zu 20 % zum früheren

Originalgewicht auftreten[96].

Bei größeren Stücken sind die Schwankungen mit wenigen Gramm

hingegen häufig nicht ausschlaggebend. Weisen Marktgewichte

weiterhin wenig Verschmutzung oder Korrosion auf, dann kann

davon ausgegangen werden, dass das heutige Gewicht nahe beim

ursprünglichen liegt[97].

Bei der Interpretation ist also

Vorsicht geboten. In Assos liegt mit insgesamt acht Exemplaren

eine recht kleine Untersuchungsmenge vor. Sollten sie nicht in

den benannten Zeitraum ab dem 2. Jh. v. Chr. fallen, ist eine

Zuweisung allein über das Gewicht nicht möglich.

|

Marktgewicht

|

Gewicht |

Maße |

Inschrift |

Einheit |

|

Nr. 1 |

616,4 g |

8,0 x 7,0 cm |

ΔΗ(ΜΟΣΙΟΝ) /

ΑΣΣ[Ι](ΩΝ) |

1 Mina |

|

Nr. 2 |

943 g |

8,2 x 7,6 cm |

M(νᾶ)

Δ(ύο)? |

Doppelte Mina |

|

Nr. 3 |

452 g |

7,1 x 7,0 cm |

ΑΣΣΙΩΝ

/ ΔHM(ΟΣΙΟΝ) |

1 Mina |

|

Nr. 4 |

241 g |

6,5 x 6,0 cm |

Δ[…] |

½ Mina |

|

Nr. 5 |

? |

? |

? |

? |

|

Nr. 6 |

287,69 g |

5,2 x 5,0 cm |

A[ΣΣI]Ω[N] |

½ Mina |

|

Nr. 7 |

? |

3,5 x 3,0 cm |

- |

? |

|

Nr. 8 |

33,3 g |

2,5 x 2,2 cm |

ΔΗ[ΜΟΣΙΟΝ]

/ Δ |

? |

Von den acht Marktgewichten (s.

Tabelle 1) stammen drei Gewichte aus dem Kunsthandel/

Privatbesitz (Marktgewicht Nr. 1–3) und fünf wurden im Rahmen

von Ausgrabungen in Assos entdeckt (Nr. 4–8):

-

Marktgewicht Nr. 1, welches bereits bei Killen 2017 aufgeführt worden ist[98], misst ca. 8 x 7 cm und besteht aus Blei. Es entstammt einer Privatsammlung. Als Fundort wird Assos angegeben. Es trägt die Inschrift ΔΗ(ΜΟΣΙΟΝ) / ΑΣΣΙ(ΩΝ) – »Vom Volk von Assos«. Das Stück besitzt eine Masse von 616,4 g und wird von Killen an das Ende des 2. Jh. v. Chr. datiert[99].

-

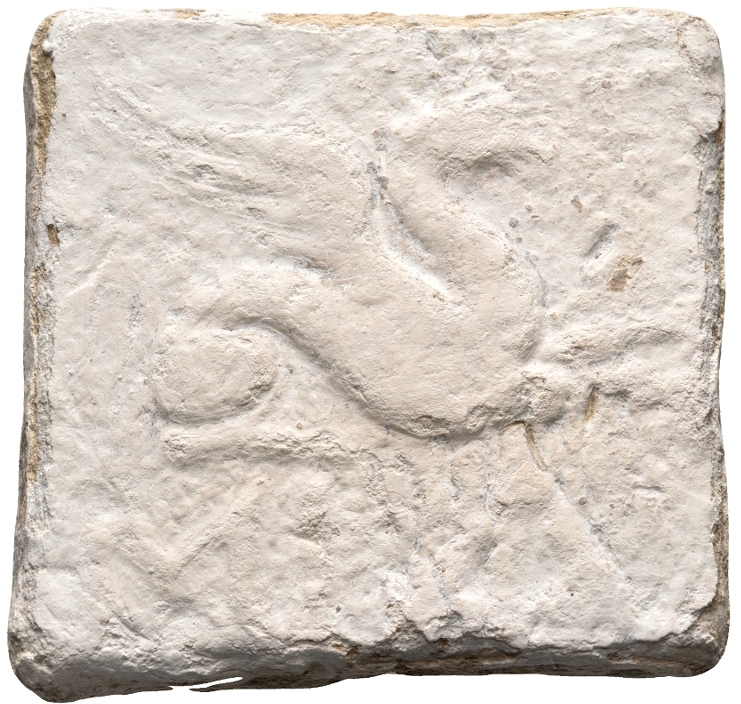

Marktgewicht Nr. 2 (Abb. 20) wurde 2023 durch die Nomos AG auktioniert. Das Gewicht aus Blei misst ca. 8,2 x 7,6 cm und wiegt ca. 943 g. Unten findet sich die Inschrift MΔ[100]. Dem Gewicht nach wäre eine Einordnung als doppelte attische Mine von ca. 487 g denkbar. Diese war zwischen dem 1. Viertel des 4. Jh. v. Chr. und dem späten 3. Jh. v. Chr. in Gebrauch[101]. MΔ ließe sich so zu Mνᾶ Δυο aufzulösen. Diese zeitliche Einordnung kann aufgrund der Unsicherheiten und fehlender Vergleichsexemplare jedoch nur als eine Orientierung dienen.

-

Ebenfalls im Jahr 2023 wurde durch die Nomos AG das Marktgewicht Nr. 3 (Abb. 21) versteigert. Es misst ca. 7,1 x 7,0 cm, besteht aus Blei und wiegt ca. 452 g. Oben und unten befindet sich die Inschrift ΑΣΣΙΩΝ / ΔHM(ΟΣΙΟΝ)[102]. Das Gewicht würde zur attischen Mine von ca. 453 g (um 480 v. Chr. bis 1. Viertel des 4 Jh. v. Chr.)[103] oder zur attischen Mine von ca. 487 g (1. Viertel 4. Jh. v. Chr. bis spätes 3. Jh. v. Chr.)[104] passen.

-

Das Marktgewicht Nr. 4 (Abb. 22) stammt aus einem geschlossen Fundkontext eines hellenistischen Grabes (C IX Gr 1) aus der Westnekropole[105]. Es misst ca. 6,5 x 6,0 cm, besteht aus Blei und wiegt 241 g[106]. In der oberen linken Ecke lässt sich ein Δ erkennen, so dass die Ergänzung der Aufschrift zu ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΑΣΣΙΩΝ möglich erscheint. Durch seine Masse würde das Marktgewicht als halbe Mine zu den ca. 487 g der attischen Mine passen, die zwischen dem 1. Viertel des 4 Jh. und dem späten 3. Jh. v. Chr. in Gebrauch war[107].

-

Ein fünftes Marktgewicht mit einem nach rechts gelagerten Greifen wurde 2023 bei den Ausgrabungen am Nymphäum in Assos gefunden. Nähere Informationen liegen nicht vor[108].

-

Zu den drei Streufunden aus Assos gehört das Marktgewicht Nr. 6 (Abb. 23). Es misst 5,2 x 5,0 cm und wiegt 287,69 g[109]. Als Inschrift ist A[...]Ω[…] zu erkennen, was sich eventuell wiederum zu ΑΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ergänzen ließe. Eine Datierung ist bei aller Unsicherheit grob möglich. Aufgrund des Gewichts wäre die Hälfte einer attischen Mine von ca. 600 g (ab dem späten 3. Jh. v. Chr.) oder jener von 648 g (ab dem Ende des 2. Jh. v. Chr.)[110] denkbar.

-

Das Marktgewicht Nr. 7 (Abb. 24), das als Streufund aus der Westtor-Nekropole stammt, ist deutlich kleiner als die anderen und misst ca. 3,5 x 3,0 cm. Eine Gewichtsangabe liegt leider nicht vor. Auffällig ist, dass dieses Marktgewicht keine Inschrift trägt. Eine Datierung ist mangels Vergleich nur bedingt möglich. Arslan ordnet es als hellenistisch ein[111].

-

Auch das Marktgewicht Nr. 8[112] wurde als Streufund in der Westtor-Nekropole gefunden. Das kleine Stück misst 2,5 x 2,2 cm und wiegt 33,3 g. Hierauf findet sich nach Freydank die Inschrift ΔΗ[ΜΟΣΙΟΝ] und ein Δ, welches Freydank δέκα ergänzt. Eine Datierung nimmt Freydank nicht vor[113]. Eine Einordnung des Gewichts kann aufgrund fehlender Vergleiche aus Assos nicht erfolgen. Die stilistische Beschaffenheit, die Freydank beschreibt[114], passt aber wiederum zu den übrigen hier behandelten Stücken und erlaubt eine ähnliche Einordnung.

Abb. 20: Marktgewicht Nr.

2 (hellenistisch) Blei, ca. 8,2 x 7,6 cm, 943 g

M(νᾶ)-Δ(ύο).

Ein Greif liegt nach r.

Nomos AG 2023a,

Obolos

Webauktion 27, Lot 434

AΣΣIΩΝ ΔHM(ΟΣΙΟΝ). Ein Greif liegt nach r.

Nomos AG 2023b, Obolos Webauktion 29, Los 293

Δ[…]. Ein Greif liegt nach r.

Foto der Assos-Grabung

A[ΣΣI]Ω[N]. Ein Greif liegt nach r.

Foto der Assos-Grabung

Ein Greif liegt nach r. Keine Inschrift erkennbar

Foto der Assos-Grabung

Alle acht Marktgewichte zeigen einen

Greifen (vgl. Abb. 20–24): Er befindet sich in liegender

Position nach rechts. Die linke Pfote ist erhoben. Ebenso ragen

Kopf und Schwanz auf. Die Flügel sind etwas gedrungener

gestaltet als auf den Münzen und ihre Federn ragen leicht

geschwungen nach oben. Er wird damit stets gleich dargestellt

und ähnelt im Ganzen der bevorzugten Darstellungsweise auf den

Münzen (wobei dort die Blickrichtung variiert)[115].

Zwar lassen sich die Marktgewichte

zeitlich nicht genau einordnen – bis auf drei Exemplare, die

wahrscheinlich zwischen dem späten 3. Jh. und dem Ende des 2.

Jh. v. Chr. und ans Ende des 2. Jh. v. Chr. datieren – doch die

unterschiedlichen Massen der Gewichte lassen den Schluss zu,

dass verschiedene Gewichtsstandards zugrunde lagen. Die acht

Exemplare verteilen sich somit höchstwahrscheinlich auf

verschiedene Phasen innerhalb der späten Klassik und des

Hellenismus.

Während es in der Münzprägung von

Assos kurzzeitige Wechsel des Münzbildes gab, wie in Abschnitt 2

dargelegt wurde, zeigen die vorgestellten Marktgewichte allesamt

den Greifen. Auch die in der Bronzeserie von 280–240 v. Chr.

gezeigte Darstellungsvariante mit einem stehenden Greifen

(Lenger-Serie 5) scheint sich hierbei nicht durchgesetzt zu

haben.

Mit insgesamt acht

Greifen-Marktgewichten konnte nun eine breitere Materialbasis

für die Beurteilung der Frage nach dem Parasemon von Assos

geschaffen werden. Die Funktion des liegenden Greifen als

Parasemon wird somit deutlich.

4. Der Greif als

identitätsförderndes Bild für Assos

Der Greif ist ein

mythologisches Mischwesen aus Raubvogel und Löwe. Damit

verkörpert er zugleich die Elemente Luft und Erde[116].

Bei den Griechen nahm er stets eine ambivalente Rolle ein. Der

Greif war zum einen ein Wächter von Toren und Kostbarem und zum

anderen ein unberechenbares Ungeheuer. Er war Jäger und

gleichzeitig jagdbar. Beim Tierkampf wird er häufig mit Löwen

dargestellt[117].

Als Wächter beschützte er die Seelen der Toten vor Ungeheuern

und findet sich häufig im Totenkult, so etwa auf Sarkophagen[118].

Greifen wurden von

den Griechen verschiedenen Göttern zugeordnet. Nach Aischylos

sollen sie die Wächter von Zeus gewesen sein[119].

Nonnos beschreibt sie als Begleiter von Nemesis[120].

Gleichsam steht er in Verbindung zu Dionysos[121].

Er taucht aber auch in Begleitung von Athena[122]

oder Artemis[123]

auf. Aufgrund ihres Wohnortes im goldreichen Norden Skythiens

und als Nachbarn der Hyperboreer, bei denen Apollon im Winter

verweilte, werden Greifen oft mit Apollon in Bezug gesetzt[124].

In römischer Zeit ist der Greif vor allem der Begleiter

Apollons, dessen Sonnenwagen er zieht und der Greifenritt ist

ein verbreitetes Motiv[125].

In der Folge wurde er auf weitere Sonnengötter, wie Mithras,

übertragen[126].

In welcher Verbindung

steht der Greif nun zu Assos? Als Parasemon der Stadt muss er

eine besondere Bedeutung und einen identitätsfördernden

Charakter für die Bewohner besessen haben. In der Troas sind in

griechisch-römischer Zeit zwei Kulte besonders verbreitet, der

Kult des Apollon Smintheus und der Kult der Athena Ilias: Als

Mäusegott (Smintheus), der aus Rache den vor Troja lagernden

Achäern die Pest schickt, tritt Apollon in der Ilias auf[127].

Auf Münzstätten der Troas, etwa Alexandria Troas oder Hamaxitos,

wird er dargestellt, in Alexandria Troas teilweise mit Maus[128].

Letztere zeigt den Gott in der römischen Kaiserzeit zudem

zeitweise auf einem Greifen reitend[129].

Das Heiligtum des Apollon Smintheus, das Smintheion, liegt nur

ca. 25 km von Assos entfernt beim heutigen Ort Gülpınar und Nahe

dem Kap Lekton. Auf eine ehemalige Verbindung zwischen dem

Smintheion und Assos deutet das Teilstück einer antiken Straße

hin, das zwischen den Orten Koyunevi und Balabanlı gefunden

wurde[130].

Bereits Lazzarini schlug daher vor,

den Greifen auf den assischen Münzen auf den Kult des Apollon

Smintheus zu beziehen[131].

Lenger verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass das

unwahrscheinlich erscheint, da Apollon, sowohl in griechischer

Zeit als auch in der Kaiserzeit, nie auf Münzen aus Assos

erscheint. Athena sei hingegen über einen langen Zeitraum im

Münzbild präsent[132].

Tatsächlich sind die Belege einer

Verehrung des Apollon in Assos, trotz der Bedeutung des

Smintheion für die Region, sehr gering. Lediglich eine einzige

Inschrift aus dem Grabungsdepot in Assos aus dem 3. Jh. n. Chr.

erwähnt Lucius Calventius Faustinus als Gewinner im Pankration

der Jungen bei den Smintheia-Pauleia-Spielen, die in Alexandria

Troas stattfanden. Allerdings wurde diese in Çamköy, also

zwischen Gülpınar und Assos, gefunden, womit der Bezug zu Assos

unklar ist[133].

Weitere Überlieferungen oder archäologische Funde, die einen

ausgeprägten Kult für Apollon in Assos belegen könnten, gibt es

zurzeit nicht[134].

Dass der Kult einen zentralen identitätsfördernden Charakter für

die Stadt besaß, erscheint somit unwahrscheinlich. Allerdings

sollte die Bedeutung des Smintheions als extraurbanes Heiligtum

für die gesamte Region nicht außer Acht gelassen werden.

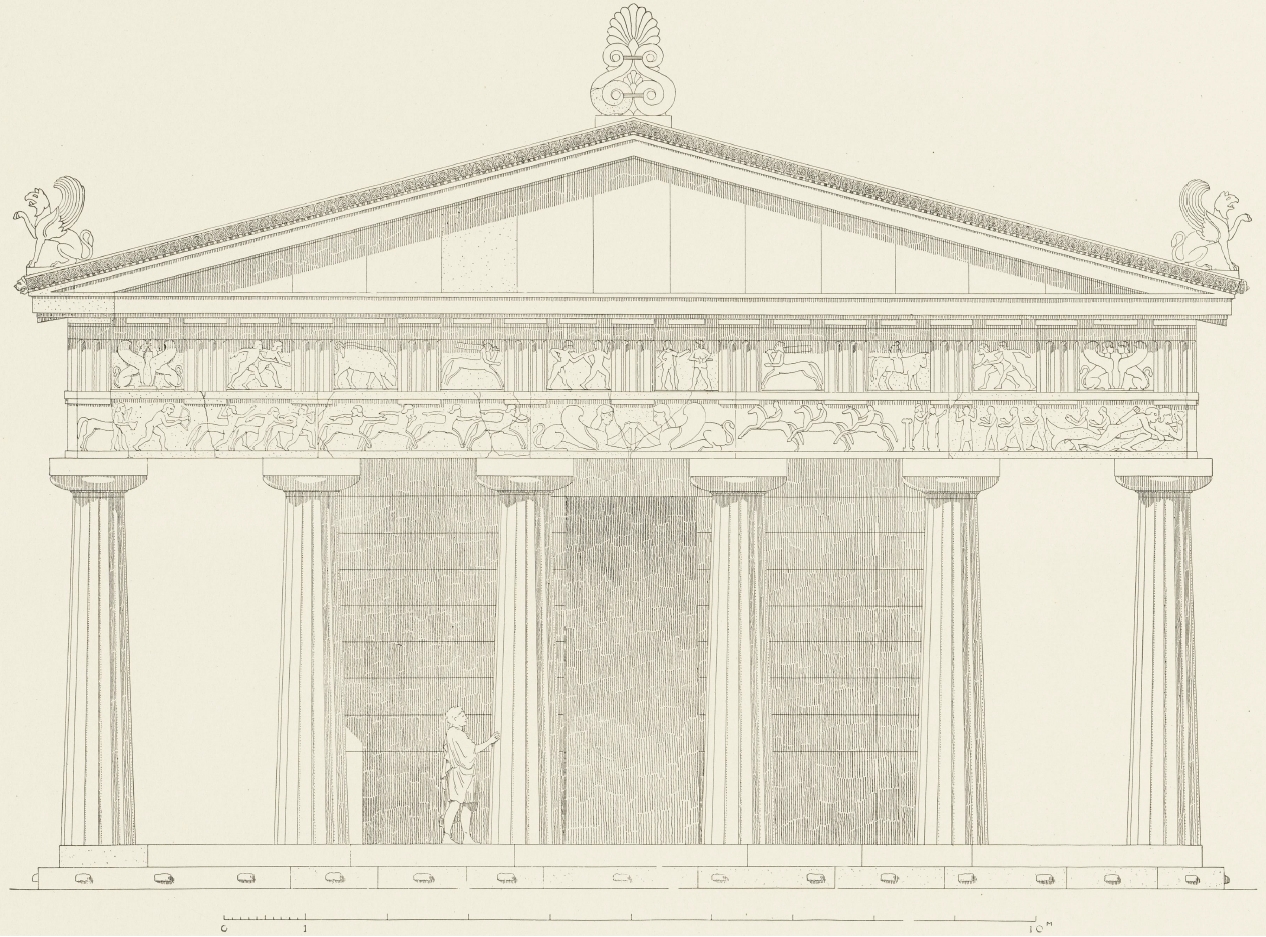

Dahingegen ist der

Kult der Athena in Assos gut nachzuweisen: Nicht allein die

Darstellungen auf Münzen oder der Tempel auf der Akropolis (Abb.

25)[135]

zeigen die Bedeutung der Göttin für die Stadt. Assos war zudem

Mitglied im Koinon der Athena Ilias, einem Bund äolischer,

ionischer und dorische Gemeinschaften sowie einiger Poleis aus

der Region der Propontis, die das Heiligtum in Ilion und die

Panegyris gemeinsam verwalteten, religiöse Abgesandte

entsendeten und Beiträge für die Opferzeremonien leisteten[136].

Athena Ilias besitzt die Wesenszüge einer wehrhaften Kriegerin

und die einer Handwerkerin[137].

Charakteristisch für die Ikonographie ist das Tragen einer Lanze

und einer Spindel[138],

wie es Münzen aus Ilion zeigen (Abb. 26)[139].

Auffällig hierzu ist die Ähnlichkeit der in Assos zwischen 410

und 400 v. Chr. geprägten Tetradrachme (Abb. 6).

Sie zeigt das archaische Kultbild der Göttin auf einer Basis.

Wie die Athena Ilias trägt sie einen Speer und Wollbinden mit

einem Objekt, das Riedel als Spindel deutet, womit ebenfalls

eine Darstellung der Athena Ilias vorläge[140].

Weiterhin zeigt sich in der Verehrung von Athena eine mögliche

Verbindung zur Metropolis Methymna. Auch dort war Athena die

Stadtgottheit. Die Übernahme von Kulten und Bildern aus den

Mutterstädten in die Apoikien ist belegt[141].

Av. Kopf der Athena nach r. / Rv. IΛI. Palladion auf Sockel nach l., in der r. Hand ein Speer und in der l. Hand eine Tänie und Spindel

Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18279160 (B. Weisser)

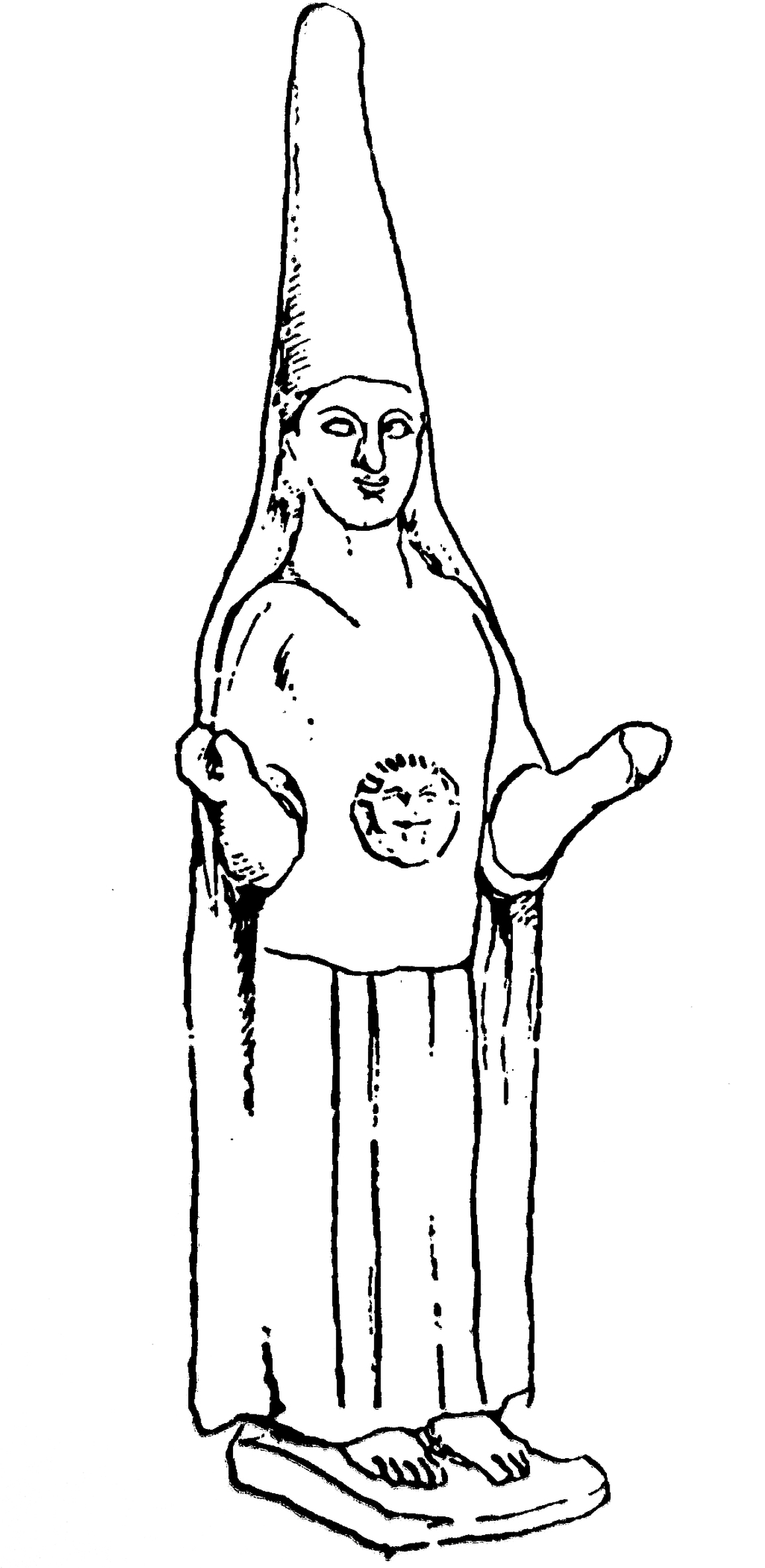

In Assos selbst

finden sich zahlreiche weitere Hinweise auf die Verehrung der

Göttin. Eine Terrakotte der Athena mit Gorgoneion auf der Brust

(heute im Archäologischen Nationalmuseum Athen) zeigt bereits um

500 v. Chr. ihre Verehrung (Abb. 27)[142].

Zwei Inschriften, gefunden bei den amerikanischen Grabungen

1881–1883, belegen den hohen Stellenwert der Gottheit. Sie

nennen die Athenapriesterin Lollia Arlegilla und beschreiben in

römischer Zeit die Verehrung der »pure virgin« (Athena) durch

die Vorfahren[143].

Athena stehend im Peplos, auf der Brust ein Gorgoneion. Auf dem Kopf ein hoher Polos. Die Arme sind leicht gehoben

Archäologisches Nationalmuseum Athen; nach: Winter 1903, Taf. 54

Es kann somit

festgehalten werden, dass Athena die zentrale Stadtgottheit von

Assos war. Möchte man folglich den Greifen mit einer

Stadtgottheit in Bezug setzen, dann müsste es diese Göttin sein.

Athena ist für Assos maßgeblich von Bedeutung und die

Kombination des Greifen mit ihr auf der Vorder- und Rückseite

ist auf den assischen (Bronze-)Münzen durchaus geläufig. Hierbei

besteht jedoch die Frage, inwieweit sich Verbindungen zwischen

dem Greifen und der Athena erklären lassen. Denn anders als bei

den genannten Zuordnungen zu anderen Gottheiten ist die

literarische Überlieferung für Athena spärlich und der Bezug

somit schwer zu fassen[144].

Av. Kopf der Athena mit attischem Helm nach l. Auf dem Helm ein Greif. Unter dem Hals eine Robbe nach l. / Rv. Viergeteiltes Quadratum incusum

Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18311889 (B. Seifert [Lübke & Wiedemann])

Av. Kopf der Athena mit attischem Helm mit drei Helmbüschen in der Dreiviertelansicht nach r. Vor dem mittleren Helmbusch eine Sphinx, vor den zwei seitlichen Helmbüschen je ein Greif / Rv. ΣΙΓΕ. Eule steht nach r. Im linken Feld eine Mondsichel

Münzkabinett Berlin, Objektnummer 18279497 (B. Weisser)

Mehr Anhaltspunkte für eine Verbindung beider gibt es allerdings in der ikonographisch-archäologischen Überlieferung. So ist die Abbildung des Greifen auf dem Helm der Athena auf der 410–400 v. Chr. in Assos geprägten Tetradrachme (Abb. 6) kein Einzelfall. Wir kennen diese Darstellung von mehreren Münzstätten in der Region, wie Phokaia (Abb. 28)[145], Sigeion (Abb. 29)[146] oder Pergamon[147]. Sie ist aber auch im griechischen Mutterland, etwa in Athen[148], auf den Münzen des thessalischen Bundes[149] oder in Unteritalien, etwa in Thurioi oder Herakleia (Lukanien)[150], bekannt[151].

Athena in Gewand (Peplos) und Helm reitet auf einem Greifen nach l., in der l. Hand einen Speer, die r. Hand erhoben

Museo Archeologico Nazionale Tarent, Inv. N. 214005.

Ein weiterer

archäologischer Hinweis findet sich im ionischen Phokaia. Dort

wurde Athena ebenfalls als Stadtgottheit verehrt und die Stadt

prägte zeitweise Greifen auf ihre Münzen. Aus dem dortigen

Athenaheiligtum stammen zwei Greifenprotomen, welche die

Innenwände zierten und als Wächter fungierten. Während Lenger

hierin einen Bezug zu Athena sieht[152],

schließt Aylin Tanrıöver den Greifen als Begleitwesen der Göttin

in Phokaia aus, erläutert dies allerdings nicht genauer[153].

Festzustellen ist eine Verbindung weiterhin im Athenatempel von

Chios. Dort trug das archaische Kultbild der Göttin neun

Greifenprotomen, die wahrscheinlich an ihrem Helm bzw. einer

Stephane befestigt waren[154].

In Assos selbst finden sich jenseits der Münzprägung keine konkreten Anhaltspunkte, die den Bezug von Greif zu Athena belegen. Die Metopen und Friese des Athenatempels zeigen verschiedene wilde Tiere, Löwen-, Stier- und Sphingengruppen. Ein Bild oder eine Skulptur eines Greifen wurde bislang jedoch nicht gefunden[155].

Es ließe sich weiterhin überlegen, inwiefern der Athena

von Assos Elemente einer früheren anatolischen Gottheit

beigeordnet worden sind. Als die Griechen von Lesbos aus den Ort

besiedelten, fanden sie möglicherweise ältere Spuren eines

Kultes vor, den sie Athena zuordneten. Schließlich zeigen Funde

im Bereich des Tempels Siedlungsspuren, die zurück in die

Bronzezeit reichen[156].

Die bereits angesprochene und in Assos gefundene

Athena-Terrakotte (Abb. 27) aus der Archaik trägt ein

Gorgoneion auf der Brust und einen hohen, im griechischen

Mutterland ungewöhnlichen, Polos. Dieser ist bei hethitischen

Gottheiten üblich[157].

Bekannt ist aus griechischer Zeit ein Synkretismus der Athena

mit der älteren luwischen, lykischen und hethitischen Göttin

Maliya. Wenngleich Maliya als Vegetations- und Wassergottheit

galt, verband sie mit Athena der Charakter als Stadtbeschützerin[158].

Auf einem silbernen Kopfgefäß aus Lykien wird Athena als

Mal[ija] bezeichnet[159].

Von Lesbos stammt ein Fragment, das Malis (Maliya) beschreibt,

die mit einer Spindel einen feinen Faden spinnt[160].

Damit trägt sie in diesem Fall das gleiche Attribut wie die

Athena Ilias. Eine Begleitung älterer anatolischer Gottheiten

durch Greifen ist bekannt[161].

Allerdings kennen wir für Maliya bislang vor allem als Nymphen

interpretierte Begleiter, aber keine Greifen[162].

Es liegen hierbei also keine Belege für eine Beziehung zwischen

Greifen und der Göttin vor.

So bleiben die

ikonographisch-archäologischen Funde die einzigen Belege für

eine Verbindung von Greif und Athena. Der mythologische

Hintergrund bleibt unklar. Dass der Greif sich in Assos auf

Athena bezieht, ist nicht die einzige Möglichkeit. Aufgrund der

hohen Bedeutung der Göttin als Stadtgottheit von Assos und der

evidenten Kombination beider auf den städtischen (Bronze-)Münzen

ist diese Möglichkeit aber durchaus als die aktuell

wahrscheinlichste anzusprechen und könnte somit den

identitätsfördernden Charakter des Bildes für die Stadt erklären[163].

5. Resümee

Der Greif ist das Parasemon von

Assos. Im Verlauf der assischen Münzprägung ist er das

bestimmende Bild und wird von den Anfängen in der Archaik bis in

römische Zeit, abgesehen von kürzeren Unterbrechungen durch

andere Münzbilder, verwendet. In seiner Gestaltung hat er je

nach Blickrichtung die linke oder rechte Pfote erhoben. Ebenso

ragen Kopf und Schwanz auf. Die Flügelpositionen variieren.

Jedoch setzt sich mit der Zeit eine Darstellungsweise durch, in

denen die Flügel abgeknickt und dann gerade am Körper oder

leicht geschwungen entlanggeführt werden. Unterstützend kommt im

Zusammenhang mit den Münzen die Verwendung des Bildes auf den

Alexander-Tetradrachmen hinzu, die gemeinhin prägnante Bilder

von Prägestätten tragen.

Insgesamt zeigen acht Marktgewichte,

von denen fünf gesichert aus Grabungen in Assos stammen, den

Greifen in der gleichen Darstellungsweise, wie auf den Münzen.

Die Gewichte gehören unterschiedlichen Gewichtsstandards an.

Diese lassen sich in den meisten Fällen nicht genau bestimmen.

Dass aber offensichtlich mehrere Wechsel des Standards

stattfanden, zeigt die Verwendung von Marktgewichten mit Greifen

über einen längeren Zeitraum, der sich zumindest mit der

Spätklassik und dem Hellenismus eingrenzen lässt. Die Frage

danach, ob in der Zeit, in der Assos andere Bilder auf seine

Münzen prägte, auch andere Bilder auf Marktgewichten oder

anderen instrumenta publica verwendet wurden, kann nach

dem aktuellen Stand verneint werden. Der Greif blieb das einzige

Parasemon von Assos. Damit kann der Zuordnung des assischen

Parasemons durch Simone Killen nun auf einer breiteren

Materialbasis gefolgt werden.

Als weiterhin schwierig gestaltet

sich die Frage nach dem Hintergrund des identitätsfördernden

Charakters des Greifen für Assos. Zwei Kulte sind in der Troas

von hoher Bedeutung. Der Kult des Apollon Smintheus und der Kult

der Athena Ilias. Während in Assos selbst nach aktuellem

Forschungsstand keine Belege für einen Apollonkult existieren,

ist der Athenakult sehr präsent. Athena ist die Stadtgöttin von

Assos. Sie erscheint nicht nur auf den Münzen, sondern bereits

in der Spätarchaik als Terrakotta-Statuette. Der ihr

zugeschriebene Tempel nimmt den prominenten Platz auf der

Akropolis ein. Zwei Inschriften belegen zum einen ihre hohe

Bedeutung in der Stadt und zum anderen die lange Tradition ihrer

Verehrung. Wenngleich der Greif mehreren Gottheiten zugeordnet

wird und in Bezug auf Athena nur eine spärliche literarische

Überlieferung existiert, so lässt sich die Verbindung zu Athena

ikonographisch-archäologisch fassen. Die genaue Ausformung und

die mythologischen Verknüpfungen zwischen dem Greifen und Athena

sowie der genaue Bezug zu Assos bleiben hingegen unklar. Zuletzt

muss festgehalten werden, dass eine Verbindung des Greifen zu

anderen Kulten weiterhin nicht ausgeschlossen werden kann. Der

Bezug zu Athena ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Jedoch

kann man diesen aufgrund der wichtigen identitätsfördernden

Rolle der Athena als Stadtgöttin von Assos nach aktuellem Stand

als den wahrscheinlichsten betrachten.

[1] Arslan –

Böhlendorf-Arslan 2014, 10. 26.

[2] Schwertheim 1997,

112; Arslan – Rheidt 2013, 195. 210; Lazzarini 2017, 32.

[3] Siehe Abschnitt 2.

[4] Schwertheim 1997,

113; Böhlendorf-Arslan 2008, 121; Arslan – Rheidt 2013,

197.

[5]

Lenger 2009a, 24; Arslan – Böhlendorf-Arslan 2014, 52.

[6] Bell

1921, 295–313.

[7]

Lenger 2009a, 24; Arslan – Böhlendorf-Arslan 2014, 52.

[8]

Freydank 2000, 60–62; Lenger 2009a, 31.

[9] Arslan – Rheidt

2013, 195.

[10] Böhlendorf-Arslan

2008, 130.

[11] Weisser – Gorys

2022, 42.

[12] Lenger 2009a.

[13]

Lazzarini 2017, 31–41.

[14] Genauer wird dies

in Abschnitt 2 erläutert.

[15] Während Metalle

wie Gold und Silber einen intrinsischen Wert besitzen,

ist dies bei Legierungen und unedlen Metallen

schwieriger. Um dennoch Vertrauen in das Geld zu

schaffen, waren offizielle Symbole hilfreich, die den

Wert garantierten: Mittag 2016, 44; Killen 2017, 71–73.

76–78.

[16] Killen 2017, 1–5.

[17] Killen 2017,

71–73. 76–78.

[18] Simone Killen

untersuchte Parasema in ihrer wichtigen

Dissertationsschrift von 2017 und ordnete darin den

Greifen als Parasemon unter anderem Assos zu. Als

zweites instrumentum publicum der Stadt neben der

Münzprägung führte Killen ein assisches Marktgewicht mit

einem Greifen aus der 2. Hälfte des 2. Jh. v. Chr. an.

Dieses stammt aus einer Privatsammlung: Killen 2017,

218.

[19] Siehe Abschnitt

3.1.

[20] Killen 2017, 1 f.

[21] Killen 2017, 1–5.

[22] Siehe Abschnitt

4.

[23] Die im Folgenden

vorgestellte Münzprägung von Assos erhebt keinen

Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient der

Darstellung von Veränderungen des Münzbildes im Laufe

des Prägezeitraums der Polis.

[24] Arslan –

Böhlendorf-Arslan 2014, 66–71; Lazzarini 2017, 32.

[25]

Lazzarini 2017, 34 f. (Lazzarini-Serie 2);

CN Type 12238.

[26]

Clarke 1898, 185–188; Calmeyer-Seidl – Niemeyer

1998, 1217 f.

[27]

Lazzarini 2017, 34 f. (Lazzarini-Serie 2); Classical

Numismatic Group, LLC 2012, Auction 90, Lot 273.

[28]

Lenger 2009a, 109; Lazzarini 2017, 35.

[29]

Lazzarini 2017, 35 (Lazzarini-Serie 3);

CN Type 12244.

[30]

Lazzarini 2017, 35.

[31]

Lazzarini 2017, 35 (Lazzarini-Serie 4);

CN Type 12245.

[32] Arslan – Rheidt

2013, 196; Arslan – Böhlendorf-Arslan 2014, 35.

[33] Schwertheim 1997,

112.

[34]

Lazzarini 2017, 36 (Lazzarini-Serie 6);

CN Type 12359.

[35] Lenger 2009a,

124. Die Rolle der Athena in Assos und die lediglich

indirekte Zuweisung des Akropolis-Tempels zu Athena

werden in Abschnitt 4 ausführlich erläutert.

[36]

Lazzarini 2017, 37 f. (Lazzarini-Serie 8);

CN Type 12361;

Bibliothèque Nationale de France, Département des

Monnaies, Médailles et Antiques Paris, Inv-No.

41768756.

[37] Riedel 2016, 70

f. (siehe Abschnitt 4).

[38] Lazzarini 2017,

36 f. (Lazzarini-Serie 7);

CN Type 20302; Leu Numismatik AG

2020, Webauktion 11, Los 836.

[39] Lenger 2009a, 110

(Lenger-Bronzeserie 1); Lazzarini 2017, 35 f.

(Lazzarini-Serie 5).

[40] Arslan –

Böhlendorf-Arslan 2014, 35.

[41] Lenger 2009a,

33–36 (Lenger-Serie 2); Lazzarini 2017, 38 f.

(Lazzarini-Serie 9);

CN Type 12363.

[42] BMC Troas etc. 36

f.; Bell 1921, 301 f.

[43] Babelon 1910,

1269–1274.

[44] Lazzarini 2017,

38 f.

[45] Lenger 2009a, 111

f.

[46] BMC

Troas etc. 37 f.; Lenger 2009a, 113–115.

37–50 (Lenger-Serie 3);

CN Type 13073 und

CN Type 19519.

[47] Schwertheim 1997,

112; Arslan – Böhlendorf-Arslan 2014, 35; Arslan –

Rheidt 2013, 196.

[48] Arslan – Rheidt

2013, 196.

[49] Arslan –

Böhlendorf-Arslan 2014, 35. 37.

[50] Arslan – Rheidt

2013, 196.

[51] Lenger 2009a,

116–118 (Lenger-Serie 4); Lenger 2017, 100–103;

CN Type 20409.

[52] Bell vermutete

zunächst, dass die Exemplare aus Methymna stammen: Bell

1921, 306.

[53] Bell

1921, 306; Lenger 2009a, 51 f.

[54]

Pillot 2020, 676 f.

[55] Lenger 2009a, 53

f. 109 (Lenger-Serie 5);

CN Type 19539.

[56] Lenger 2009a,

119.

[57] Die

Alexander-Tetradrachmen wurden von den Diadochen nach

dem Tod Alexanders des Großen massenhaft geprägt. Durch

ihre große Anzahl und Verbreitung entwickelten sich

diese heute auch Alexandreier genannten Tetradrachmen

zum gängigen reichsübergreifenden Münztyp und wurden von

den Nachfolgern

bis in das 2. Jh. v.

Chr. geprägt: Mittag 2016, 166 f.

[58] Ellis-Evans 2021,

70.

[59] Mittag 2016, 167.

[60] Die Zuweisung der

Münzen zu Assos gestaltete sich nicht einfach. Zur

Diskussion der Zuweisung der Tetradrachmen an Assos

siehe Abschnitt 3.1.

[61] Schwertheim 1997,

112.

[62] »Wir aber zogen

voraus zum Schiff und fuhren nach Assos und wollten dort

Paulus zu uns nehmen; denn er hatte es so befohlen, weil

er selbst zu Fuß gehen wollte. Als er uns nun traf in

Assos, nahmen wir ihn zu uns und kamen nach Mytilene«:

Apg. 20,13–14.

[63] Arslan – Rheidt

2013, 217.

[64] Schwertheim 1997,

113.

[65] Arslan –

Böhlendorf-Arslan 2014, 40.

[66] Arslan –

Böhlendorf-Arslan 2014, 39.

[67] Arslan –

Böhlendorf-Arslan 2014, 40.

[68]

Lenger 2009a, 55;

CN Type 18612;

RPC I Online Nr. 2320.

[69]

Lenger 2009a, 60;

CN Type 18678;

RPC III Online Nr. 1581.

[70]

Lenger 2009a, 63;

RPC IV,2 Online Nr. 2587 (temporary).

[71]

Lenger 2009a, 217;

CN Type 18928;

RPC IV,2 Online Nr. 62 (temporary).

[72] Hiermit

unterscheidet sich die Darstellung klar von anderen

Münzstätten, wie Teos, Abdera, Phokaia oder

Pantikapaion, die den Greifen in der Regel sitzend,

stehend oder springend oder als Protome zeigen: Mittag

2016, 114. 128; Ellis-Evans 2021, 58; Killen 2021,

90–99.

[73] Eine weitere

Greifendarstellung fand sich in Assos auf einem Mosaik

in einem Gebäude im Süden des Bouleuterions. Es zeigt

Vogel- und Löwengreifen. Aufgrund der unklaren Funktion

des Gebäudes wird die Darstellung hier nicht behandelt:

Clarke u. a. 1902, 21. 121; Arslan – Böhlendorf Arslan

2014, 94.

[74] Killen 2017, 16.

[75] Price 1991, 291

f.

[76] Siehe Abschnitt

2.

[77] Price 1991, 236;

291.

[78] Ellis-Evans 2021,

50 f.

[79]

Ellis-Evans 2021, 58.

[80]

Price 1991, 236.

[81]

Ellis-Evans 2021, 63.

[82] Leschhorn 2009,

693.

[83] Merkelbach 1976,

Nr. 68; Ellis-Evans 2021, 62 f.

[84]

Ellis-Evans 2021, 55.

[85]

Price 1991, 236.

[86]

Price 1991, 236.

[87]

Ellis-Evans 2021, 70.

[88] Mittag 2016, 187

f.

[89] Kroll 2021, 1.

[90] von Reden 2000,

136 f.; Killen 2017, 133.

[91] Killen 2017, 71.

[92] Hierneben sind

zwei Marktgewichte ohne Relief oder Inschriften bekannt.

Vergleichsfunde aus Olynth datieren vor 348 v. Chr.:

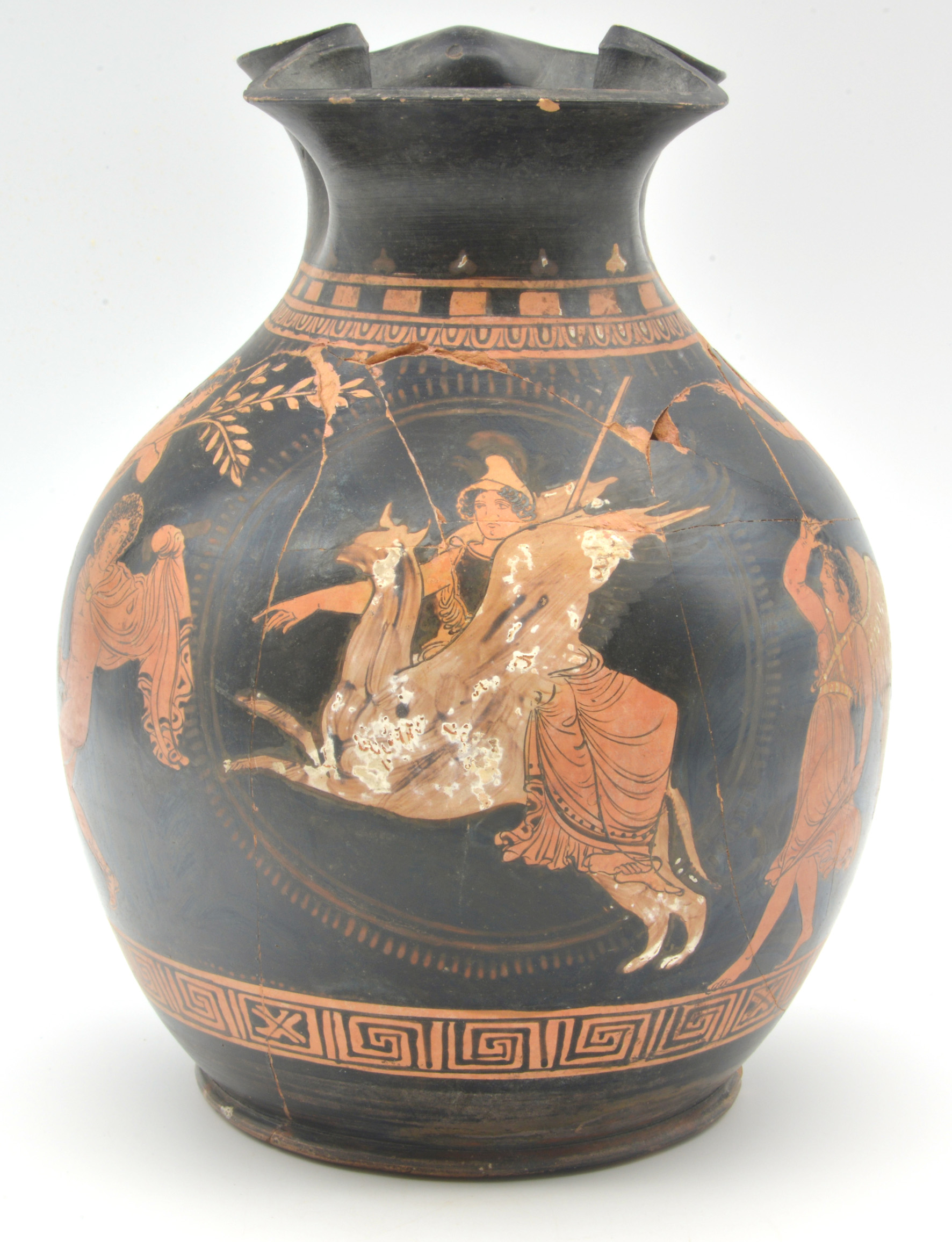

Bischop 1992, 154 f. Verwiesen sei an dieser Stelle auch

auf eine Mensa Ponderaria aus hoch- oder

späthellenistischer Zeit, die während der amerikanischen

Ausgrabungen 1881–1883 in Assos gefunden wurde. Auch sie

besitzt, abgesehen von Bezeichnungen für die Maßangaben,

keinerlei offizielle Reliefs oder Inschriften: Tarbell

1891, 440–443.

[93] Killen 2017, 17.

[94] Freydank 2000,

63.

[95] Hitzl 1996, 47 f.

[96] Killen 2017, 17;

Kroll 2021, 1 f.

[97] Hitzl 1996, 47 f.

[98] Killen 2017, Taf.

21,2.

[99] Killen 2017, 218.

[100] Nomos AG 2023a,

Obolos Webauktion 27. Lot 434.

[101] Hitzl 1996,

138–140; Kroll 2021, 1.

[102] Nomos AG 2023b,

Obolos Webauktion 29. Los 293.

[103] Kroll 2021, 1.

[104] Hitzl 1996, 141;

Kroll 2021, 1.

[105] Eine

Untersuchung der Bedeutung von Marktgewichten in

Grabkontexten erscheint lohnend. Eine zukünftige Studie

könnte hier wertvolle Erkenntnisse liefern.

[106] Freydank 2000,

63; Lenger 2009a, 249; Stupperich 1993, 17 f.

[107] Hitzl 1996,

138–140; Kroll 2021, 1.

[108] Keskin 2023.

[109] Assos-Grabung

2016, Fundbericht: KF 2016-873 (unpubliziert).

[110] Hitzl 1996, 140

f.; Kroll 2021, 1.

[111] Arslan 2010,

121.

[112] Keine Abbildung

vorliegend. Für die weitere Untersuchung kann daher

lediglich auf die Beschreibungen bei Freydank 2000, 63

zurückgegriffen werden, der hier ebenfalls einen nach

rechts gelagerten Greifen, wie auf den anderen

Marktgewichten beschreibt: Freydank 2000, 63; 247 f.

[113] Freydank 2000,

63; 247 f.

[114] Freydank 2000,

63; 247 f.

[115] Siehe Abschnitt

2.

[116] Flagge 1975, 30;

Calmeyer-Seidl – Niemeyer 1998, 1217 f.

[117] Flagge 1975,

27–33; Graf 1996, 865 f.

[118] Flagge 1975,

27–33; Tuzcay 2006, 191–193.

[119] Aischyl. Prom.

803–806.

[120] Nonn. Dion.

48, 381–383.

[121] Killen 2021, 98;

Tanriöver 2014, 174.

[122] Wie im Folgenden

geschildert wird.

[123] Strabon

beschreibt ein Bild des Kleanthes im Tempel der Artemis

Alpheionia, auf dem Artemis von einem Greifen in die

Höhe getragen wird: Strab. 8,3,12.

[124] Hdt. 4,13;

Flagge 1975 74 f.; Tuzcay 2006, 191–193.

[125] Flagge 1975, 75;

Lambrinudakis 1984, 230; Auch in Alexandria Troas (RPC

Online IX Nr.

407,

471 und

RPC X Type 63958) und damit in der

Nachbarschaft von Assos.

[126] Flagge

1975 74 f.; Tuzcay 2006, 191–193.

[127] Hom.

Il 1, 36–67.

[128]

Lambrinudakis 1984, 231 Nr. 378a–d; BMC Troas etc. 9.

56;

CN Type 21086

[129] SNG Kopenhagen

20, 178;

RPC IX Online Nr. 407.

[130] Kaplan 2016, 50.

53. 60.

[131] Lazzarini 2017,

38.

[132] Lenger 2009b,

217.

[133] Λ[ούκιον]

Καλβέντιο[ν] Φαυστεῖν[ον] νεικήσαντα παί[δων]

[π]ανκράτιον Σ[μίν]-[θ]εια Παύλεια ἰσ[οπύ]- [θια]: Özhan

2015, 183–185.

[134] Özhan 2015, 181.

Vereinzelte Funde

belegen Isis und Serapis: Özhan 2015, 182 f.; Lenger

2009b, 218 f.; Wescoat 2012, 7. Unbekannt ist die

Zuweisung des Agoratempels aus römischer Zeit und ob es

hier einen Vorgängerbau gab: Arslan – Rheidt 2013, 216

f. Zahlreiche Felsnischen im Süden der Stadt dienten

kultischen Handlungen: Mohr – Rheidt 2016, 140 f.

[135] Die

Identifizierung des Tempels als Athenaheiligtum erfolgte

indirekt über die zahlreichen Darstellungen und

Nennungen im numismatischen, inschriftlichen und

figürlichen Befund in Assos. Im Tempel selbst fanden

sich keine Hinweise auf Athena. Aufgrund der

Gesamtfundlage ist diese Zuweisung aber

höchstwahrscheinlich: Lenger 2009b, 218 f.; Wescoat

2012, 7. Finster-Hotz sieht weiterhin in der Darstellung

des Herakles auf den Metopen und Reliefs des Tempels

einen Beleg für diese Zuweisung, tritt Athena doch

mythologisch als Helferin des Herakles auf: Finster-Hotz

1984, 25. 41–45. 74–78. Auch die Lage ihres Tempels auf

der Akropolis ist für Athena in ihrer Funktion als

Polias, Stadtbeschützerin, häufig: Graf 1997, 160–166.

[136] Pillot 2020,

674–678.

[137] Graf 1997,

160–166.

[138] Riedel 2016, 68.

[139] Bellinger 1961,

14;

CN Type 20482.

[140] Riedel 2016, 70

f.

[141] Mittag 2016,

60–62.

[142]

Riedel 2016, 70 f.

[143]

»[…] We swear by Zeus Soter and the deity Caesar

Augustus, and by the pure Virgin (Athena) whom our

fathers worshipped, that we will be faithful to Gaius

Caesar Augustus and his house […]«: Clarke 1882, 134 f.;

Arslan – Böhlendorf-Arslan 2014, 39 f.; »The Priestess

of Athena Polias, and keeper of her temple«: Wescoat

2012, 7.

[144] Lediglich

Pausanias beschreibt das Kultbild der Athena im

Parthenon von Athen mit »[…]beiderseits an dem Helm aber

sind Greifen angebracht«, womit er eine statuarische

Darstellung beschreibt, aber keine mythologische

Erklärung dieser Verbindung gibt: Paus. 1,24,5.

[145] SNG Aulock 6,

2131 f.

[146] SNG Türkei 9,

761;

CN Type 5366.

[147] SNG

Tübingen 4, 2382;

CN Type 12653.

[148]

Hoover 2014, 469. 473 f.; Mittag 2016, 138.

201. Zudem sei die Bronzestatue der Athena aus dem

Piräus genannt, die 375–350 v. Chr. datiert. Sie trägt

ebenfalls zu beiden Seiten ihres Helmes Greifen:

Demargne 1984, 980 f. Nr. 254 (Piräus,

Archäologisches Museum, MΠ

4646).

[149] Hoover 2014, 85

f.

[150] Hoover 2018,

338. 342. 391 f.

[151] Wenngleich

hiermit das westliche Kleinasien verlassen wird, sei an

dieser Stelle darauf verwiesen, dass in der attischen

und unteritalischen Vasenmalerei verschiedene

Darstellungen des Greifen mit Athena durchaus gängig

sind. So erscheint der Greif in archaischer und

klassischer Zeit auf dem Schild der Athena, etwa auf

einer attischen Preisamphore in Neapel, die 500–450 v.

Chr. datiert (Bentz 1998, 48–50. Taf. 71; Neapel, Museo

Archeologico Nazionale, H2764), einer ca. 500–450 v.

Chr. geschaffenen Pelike in Rom (Mingazzi 1971, Taf.

129; Rom, Museo Nazionale Etrusco di Villa

Giulia, 50441) und einem Kolonettenkrater in

Rom, der ca. 500–450 v. Chr. datiert (Beazley 1971, 349;

Rom, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia,

984). Eine Amphora in Basel, die 490–480 v.

Chr. datiert, zeigt den Greifen auf dem Schild im

Wechsel mit Löwen, Pferd und Ziege (Demargne 1984,

974 f. Nr. 182; Basel, Antikenmuseum und Sammlung

Ludwig, KA418). Die Athena auf der Scherbe einer

attischen Preisamphore in Athen, die ca. 530 v. chr.

datiert, trägt auf ihrem Kopf eine Stephane mit

Greifenprotome (Ridgway 1990, 602 f.; Athen, Akropolis

Museum, 923). Auf einer Oinochoe (Abb. 30) in der

Sammlung des Archäologischen Museums in Tarent, die in

die Mitte des 4. Jh. v. Chr. datiert, findet sich die

Darstellung einer Athena, die auf einem Greifen reitet

(Demargne 1984, 961 Nr. 38; Tarent, Museo

Archeologico Nazionale, Inv. Nr. 214005).

[152] Lenger 2009b,

218.

[153] Tanriöver 2014,

174.

[154] Boardman 1967,

25–28.

[155] Finster-Hotz

1984, 93. Serdaroğlu sah in dem gefundenen Vorderbein

eines Akroters den Beleg für einen Greifen. Die Sphingen

des Tempels sind allerdings bis auf den Kopf ganz

ähnlich gestaltet, so dass dieses Bein genauso zu einer

Sphinx gehören könnte: Lenger 2009b, 218 f. In

unterschiedlichen Tempelrekonstruktionen werden die

Akrotere trotzdem häufig als Greifen dargestellt (vgl.

Abb. 25): Rekonstruktion nach J. T. Clarke:

Clarke u. a. 1902, 145; Rekonstruktion nach F. Sartiaux:

Wescoat 2012, 14.

[156] Schwertheim

1997, 112; Arslan – Rheidt 2013, 195. 210.

[157] Winter 1903,

Taf. 54; Riedel 2016, 34 f.

[158] Lebrun 1982, 124

f.

[159] Barnett 1974,

894.

[160] Payne 2019, 242.

[161] Goldman 1960,

327 f.

[162] Lebrun 1982, 124

f.

[163] Für zukünftige

Forschungen zu diesem Thema sollte die übliche

Verbindung vom Greifen zu Apollon nicht außer Acht

gelassen werden. Ebenso ist die Möglichkeit denkbar,

dass der Greif als eigenständiges Bild für sich

gestanden hat, ohne dabei eine näher ausgestaltete

Verbindung zu einer bestimmten Gottheit zu haben.

Bildnachweise

Abb. 1, 6: Corpus Nummorum; Abb. 2:

Classical Numismatic Group LLC.,

cngcoins.com; Abb. 3–5, 9–14, 16–17, 19, 26, 29:

Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin (Fotos: Bernhard

Weisser); Abb. 15, 28: Münzkabinett der Staatlichen Museen zu

Berlin (Fotos: Lübke & Wiedemann); Abb. 7: Leu Numismatik AG

Winterthur (CH); Abb. 8, 18 sowie 22–24: Assos-Grabung

(Münzfotos B. Weisser); Abb. 17: Reproduktion nach Winter 1903;

Abb. 20–21: Nomos AG Zürich (CH); Abb. 25: Reproduktion nach

Clarke u.a. 1902.

Für die Überlassung der Abbildungen

22, 23 und 24 danke ich herzlich Herrn Prof. Nurettin Arslan

(Çanakkale Onsekiz Mart Universität) von der Assos-Ausgrabung.

Die Verwendung der Abb. 30 erfolgt mit Genehmigung des Museo

Archeologico Nazionale in Tarent.