Identifizierung von Münzen anhand eines digitalen Fingerabdrucks

Zusammenfassung: Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie - Landesmuseum für Vorgeschichte - Sachsen-Anhalt hat in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) in Magdeburg ein innovatives Verfahren entwickelt, mit dem einzelne Münzen anhand eines individuellen »digitalen Fingerabdrucks« eindeutig und unverwechselbar beschrieben und identifiziert werden können. Dieses »Optical System for Coin Analysis and Recognition«, kurz O.S.C.A.R., ist ein optisches Datenerfassungssystem mit Softwareanalyseverfahren und basiert auf der photometrischen Stereoanalyse. Messdaten zur Objektgeometrie, Farbigkeit und Oberflächenstruktur einer Münze werden dabei genutzt, um einen individuellen Erkennungsschlüssel zu generieren, der bei einer Suchabfrage mit der Datenbank abgeglichen wird.

Schlagwörter: Digitalisierung; Fundmünzen; »Optical System for Coin Analysis and Recognition«

Abstract: The Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie - Landesmuseum für Vorgeschichte - Sachsen-Anhalt has developed an innovative process in cooperation with the Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) in Magdeburg, with which coins can be described and identified unmistakably by an individual »digital fingerprint«. This »Optical System for Coin Analysis and Recognition«, O.S.C.A.R., is an optical data acquisition system with software analysis techniques based on photometric stereo analysis. Measurement data on the object geometry, color and surface structure of a coin are used to generate an individual recognition key, which is matched to the database during a search query.

Key Words: Digitization; found coins; »Optical System for Coin Analysis and Recognition«

Bereits seit Sommer 2017 werden die Fundmünzen im Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle an der Saale (http://www.lda-lsa.de/; https://www.landesmuseum-vorgeschichte.de/) nun systematisch neu erfasst und digitalisiert. Den Auftakt dazu bildete eine Sondervereinbarung der Staatskanzlei und dem Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Im Rahmen des Projektes mit dem Titel »Digital Heritage 2017/2018« wurden die Grundlagen geschaffen, neben zentralen Beständen aus Archiven und Sammlungen auch die Fundmünzen strukturiert neu zu erschließen und in zeitgemäßer Form digital zu sichern, um so eine Nutzung nicht nur intern, sondern auch durch externe Wissenschaftler und die Öffentlichkeit zu ermöglichen.

Ausgangssituation

Der Fundmünzbestand des Landesamtes für

Denkmalpflege und Archäologie beläuft sich derzeit auf insgesamt

etwa 25.000 Exemplare aller Zeitstufen, von der Antike bis zur

Neuzeit, und wächst durch Ausgrabungen, Prospektionen und

ehrenamtlich Beauftragte stetig. Bis dato lag

die Dokumentation der Fundmünzen zum größten Teil in Form von

Aufzeichnungen auf Papier vor. Darunter sind vor

allem umfangreiche Bestandslisten aus den 70er Jahren des

letzten Jahrhunderts. Noch mit der Schreibmaschine getippt

verzeichnen diese Listen alle Münzen zu einem Fund mit einer

groben Einordnung der jeweiligen Münztypen und einem zugehörigen

Bild. Jedoch waren zum Zeitpunkt dieser Gesamtinventur

Teilbestände bereits nicht mehr ihrem einstigen Fundort

zuzuordnen und wurden in der sogenannten Vergleichssammlung

zusammengefasst. Vor allem die Dokumentation des Altbestandes,

der zwei Kriege zu überstehen hatte und zahlreichen

strukturellen Veränderungen unterlag, ist unvollständig. Einige

Münzen sind, wenn überhaupt, nur noch mit hohem Rechercheaufwand

ihrem einstigen Fundkontext zuzuordnen, bei anderen kam es über

die Jahre zu Verwechslungen, die nur schwer aufzuklären sind. So

etwa beim Fundplatz Piesdorf im Salzlandkreis, wo verschiedene

Münzfunde zu Tage kamen, die aufgrund der heute nur noch

unvollständig vorliegenden Dokumentation kaum mehr zu

unterscheiden sind. Zudem finden sich Abweichungen zwischen den

Unterlagen der ersten Funddokumentation, die den Fundortsakten

des Hausarchivs zu entnehmen sind, der Registrierung beim

eigentlichen Fundeingang und den Unterlagen der oft deutlich

später erfolgten Fundbearbeitung, wobei auch nicht der komplette

Bestand bearbeitet ist. Verschiedene

Nummernsysteme zur Individualisierung der Einzelstücke fanden

hier nebeneinander Verwendung und so wurde die Situation im

Laufe der Jahre und mit wechselnden Bearbeitern zunehmend

unüberschaubarer. Um die vorhandenen Informationen nun zu

sichern und digital zusammenzuführen, war eine neue

systematische Erschließung der Bestände dringend nötig.

Zur Erfassung der Metadaten jeder einzelnen

Münze wird nun das virtuelle Münzkabinett KENOM (»Kooperative

Erschließung und Nutzung der Objektdaten von Münzsammlungen«;

https://www.kenom.de/institutionen/isil_DE-MUS-805310/)

genutzt, da es sich hier um eine Datenbank handelt, die speziell

auf die Erfassung numismatischer Objekte ausgerichtet ist. KENOM

bildet nicht nur den Rahmen unsere Münzbestände wissenschaftlich

qualifiziert und mit Hilfe von Normdaten neu zu erschließen,

sondern bietet auch die Möglichkeit unsere Daten auf einer

Plattform für Forschung, Lehre und Öffentlichkeit zugänglich zu

machen. Da es für die Erfassung der Fundmünzen von besonderer

Bedeutung ist, auch die Informationen zum Fundort und damit zum

archäologischen Kontext aufzunehmen, bietet KENOM die

Möglichkeit zum Münzfundkatalog der Numismatischen Kommission

der Länder zu verlinken (https://kenom.gbv.de/fundkomplex/).

Um auch bei der Organisation und

Strukturierung der Sammlung eine deutliche Verbesserung der

Situation zu erzielen und für die Zukunft einen adäquaten

Workflow zu integrieren, wurde in den vergangenen Jahren bereits

begonnen, die oft in Konvoluten zusammengefassten Münzen zu

vereinzeln und jedes Stück mit einem individuellen Barcode bzw.

QR-Code zu versehen, mit dem dann wiederum die numismatischen

Informationen zum Stück verknüpft sind. Um bei Entnahmen aus dem

Depot die Verwechslungsgefahr und den damit einhergehenden

Informationsverlust auszuschließen, da Münzen die klassische

Kennzeichnung direkt am Objekt nicht zulassen und ein gewisses

Verwechslungsrisiko bleibt, wurde nach einer technischen

Möglichkeit einer Individualisierung der Stücke gesucht.

In Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut

für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) in Magdeburg (https://www.iff.fraunhofer.de/)

konnte dann ein innovatives Verfahren entwickelt werden, mit dem

einzelne Münzen, basierend auf etwa 1.000 optischen Merkmalen,

die einen Erkennungsschlüssel, quasi einen »digitalen

Fingerabdruck« der Münze bilden, eindeutig und unverwechselbar

beschrieben und identifiziert werden können. Dabei handelt es

sich um charakteristische Prägemerkmale und individuelle

Beschädigungen, wie Kratzer, Dellen, Risse, Ausbrüche aber auch

Korrosion, die so auch dokumentiert werden. Dies ist nicht nur

für die Organisation innerhalb der Sammlung essentiell, sondern

auch im Leihverkehr mit anderen Museen von besonderer

Wichtigkeit.

Erfassung mit O.S.C.A.R.

Mit dem »Optical System for Coin Analysis

and Recognition«, kurz O.S.C.A.R., können Gold-, Silber-,

Bronze- und Kupfermünzen mit einem Durchmesser von fünf bis 75

Millimeter digital erfasst werden.

Dabei beruht die Erfassung der Münzen auf

einem Verfahren, welches im Deutschen »photometrisches Stereo«

oder »photometrische Stereoanalyse« genannt wird. Dieses

Verfahren geht auf eine Arbeit von Robert J.

Woodham aus dem Jahr 1980[1]

zurück. Die Grundidee kann nachvollzogen werden, wenn man

einen matten hellgrauen Würfel in einem Raum mit nur einer

Lichtquelle betrachtet. Eine der drei sichtbaren Seiten

erscheint heller, da sie der Lichtquelle mehr zugewandt ist als

die anderen. Dieser Effekt wird genutzt, um die Orientierung von

Oberflächen bezüglich mehrerer Lichtquellen zu analysieren. Die

Kamera, Lichtquellen und das Objekt sind dabei fest installiert.

Das Objekt wird nacheinander von den Lichtquellen aus

verschiedenen Richtungen beleuchtet und aufgenommen. So kann für

jeden Bildpunkt bestimmt werden, bei welcher Beleuchtung er am

hellsten erscheint und entsprechend auch festgestellt werden,

welcher Objektpunkt der Lichtquelle am meisten zugewandt ist.

Dieses Verfahren ermöglicht es, visuelle Effekte der

Oberflächentopographie und der Materialfarbe zu trennen. Auf

Basis dieser Daten können dann verschiedene

Beleuchtungssituationen für die Analyse einer Münze simuliert

werden[2].

Das zur digitalen Erfassung der Münzen

speziell angefertigte Gerät besteht aus einer hochauflösenden

Kamera, die im Zenit einer Kuppel platziert wurde, in deren

Innerem 36 LEDs angebracht sind, siehe Abb. 1. Um den

Auflagebereich für die Münze sind Farbkeile, Referenzbohrungen

und zwei schwarze Keramikkugeln angebracht. Die

Referenzbohrungen dienen als Maßstabsverkörperungen, und über

Reflexionen in den Keramikkugeln können die Positionen der 36

LEDs in Bezug auf die Kamera ermittelt werden. Damit enthält

jede Aufnahmeserie die vollständigen Kalibrierinformationen,

obwohl die Aufnahmebedingungen unter normalen Umständen konstant

sind.

Abb. 1: O.S.C.A.R.

Nach dem Einlegen der Münze und dem

Schließen der Kuppel wird der Aufnahmeprozess über einen

Knopfdruck in der Software gestartet. Für jede Lichtquelle

werden mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen

Belichtungszeiten angefertigt, um die

Lichtintensitätsunterschiede in einem größeren

Dynamikbereich zu erfassen. Zusätzlich wird die Münze bei

spezieller Beleuchtung mit einer zweiten Kamera von unten

aufgenommen. Dies ermöglicht eine genaue Erfassung der

Kontur und das spätere automatische Freistellen. Aus den

zahlreichen Bildern berechnet die Software für jeden

Bildpunkt die Normalenrichtung und RGB-Farbwerte, die mit

den Farbkeilen abgeglichen wurden, siehe Abb. 2-5.

Für die Digitalisierung der anderen Münzseite muss die Münze

von Hand gewendet werden.

Abb. 2-5: Die Bilder zeigend die RGB-Farbwerte (oben) und die Oberflächenstruktur (unten) der Münze © LDA Sachsen-Anhalt

Nach der Datenerfassung, Verarbeitung

und Speicherung kann ein Abgleich mit der systeminternen

Datenbank vorgenommen werden, um zu verifizieren, um welches

Stück es sich handelt. Für die eindeutige Identifikation

einer Münze wird als erstes die Kontur herangezogen. Durch

den Vergleich einfacher skalarer Merkmale, wie etwa

Durchmesser, Abweichungen von der Kreisform, Rissen

und Ausbrüchen, kann die Menge ähnlicher Münzen

bereits stark eingeschränkt werden. Bei vielen antiken und

mittelalterlichen Münzen ist der Konturverlauf einzigartig

und von dem anderer Münzen gut unterscheidbar. Bei modernen

maschinell geprägten Münzen sind Unterschiede in den

Konturen zwischen Münzen gleichen Typs kaum messbar.

Im folgenden Schritt der Identifikation

werden Topographie (Normalen) und Farbinformation zu einem

synthetischen Grauwertbild kombiniert und in verschiedenen

Auflösungsstufen skaleninvariante Merkmale bestimmt. Das

sind einzelne Bildpunkte, in deren Umgebung die Grauwerte

charakteristisch verteilt sind. Diese Art von Merkmalen

werden auch dazu genutzt, in überlappenden Bildern

korrespondierende Punkte zu finden, um beispielsweise

Panoramabilder zu erzeugen. Die Merkmale zweier Münzseiten

werden dann in einem mehrstufigen Prozess miteinander

verglichen. Begonnen wird mit der geringsten Auflösung.

Zuerst werden potentiell korrespondierende Merkmalspunkte

anhand der Grauwertmerkmale bestimmt. Wenn hinreichend viele

solche Paare gefunden wurden, wird geprüft, ob diese Punkte

zur Deckung gebracht werden können, wobei einzelne Ausreißer

entfernt werden. Scheitert dieser Prozess, so wird

angenommen, dass die Münzseiten verschieden sind, es sich

also nicht um dieselbe Münze handelt. Wird jedoch die

höchste Auflösungsstufe erreicht, so dient der Anteil der

Punktpaare aus dem Merkmalsvergleich, die zur Deckung

gebracht werden konnten, als ein Maß für die Ähnlichkeit.

Stimmen über 98 Prozent der Merkmale überein, kann die

Identifizierung des Stücks als sicher gelten. Dieses

Verfahren wurde in umfangreichen Stichproben anhand des

aktuellen Datenbestands erfolgreich getestet.

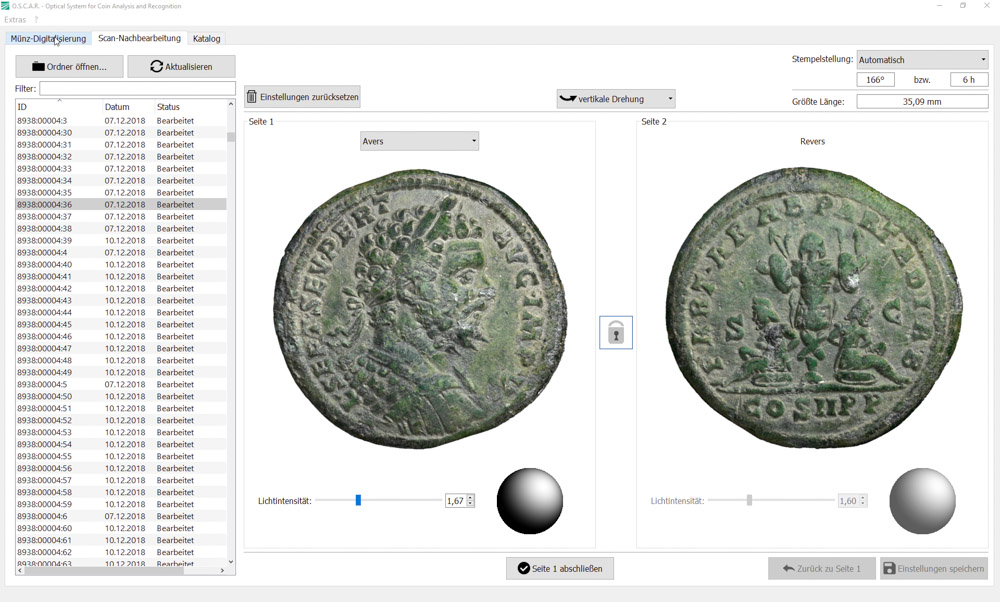

In einem zusätzlich entwickelten

Bearbeitungs-Tool können die automatisiert entstandenen

Bilder der Vorder- und Rückseiten, die aus dem Prozess der

Individualisierung ohne größeren Aufwand errechnet werden,

auch nachbearbeitet werden, siehe Abb. 6. Dabei wird

die Münze bereits im Prozess der Bilderzeugung direkt

freigestellt. Sollten Vorder- und Rückseite vom

Digitalisierer vertauscht oder das Motiv nicht korrekt

ausgerichtet worden sein, sind Avers und Revers ebenso

anpassbar, wie die Drehung der Münze. Ferner errechnet das

Programm auf Basis der Münzkontur automatisch den

Durchmesser und die Stempelstellung, die dann abgelesen

werden können. Indem die Drehung um die vertikale bzw.

horizontale Achse einstellbar ist, besteht die Möglichkeit

zwischen Kehr- und Wendeprägung zu unterscheiden.

Voraussetzung für die automatische Erkennung der

Stempelstellung ist allerdings, dass ausreichend viele

Merkmale zur Beschreibung der Kontur vorhanden sind und

beide Münzseiten dem Motiv entsprechend auf die 12

Uhr-Position gedreht wurden. Ist der Münzrand

besonders regelmäßig, wie es bei maschinellen Prägungen

zumeist der Fall ist, kann die Verdrehung von Vorder- und

Rückseite zueinander technisch nicht festgestellt werden, da

hier ausschließlich die Kontur abgeglichen wird.

Die mit den unterschiedlichen

Beleuchtungspositionen und -intensitäten erzeugten Bilder

erlauben es zusätzlich bei der Betrachtung in einem

speziellen Viewer, nicht nur die Stärke, sondern auch die

Position der Lichtquelle virtuell zu verändern und über die

Münzoberfläche zu bewegen, siehe

Video. Ähnlich dem

Drehen der Münze durch das Sonnenlicht oder der

Streiflichtmethode, kann die Oberflächenstruktur so genauer

betrachtet werden, womit sich, besonders für die häufig

korrodierten Fundmünzen, die Möglichkeit einer genaueren

Typenbestimmung ergibt. Die Belichtung der standardisiert

aufgenommenen Bilder kann individuell angepasst werden, je

nach Reflexionseigenschaften des Münzmaterials. Das fertige

bearbeitete Bild wird dann im TIF-Format abgespeichert und

über KENOM mit den historischen und technischen Daten zur

Münze verknüpft, siehe Abb. 7-8.

Fazit

Im Vordergrund stand für das Landesamt

für Denkmalpflege und Archäologie die Entwicklung eines

Instruments zur individuellen Erfassung jeder einzelnen

Münze und somit die Möglichkeit zu verifizieren, ob, etwa im

Falle von Leihgaben, Standortveränderungen im Depot oder

sonstigen Entnahmen, auch die richtige Münze zweifelsfrei

ihrer Inventarnummer zugeordnet werden kann. Diese

Zielsetzung konnte vollumfänglich erreicht und durch

zusätzliche Entwicklungen, wie die Erfassung von Durchmesser

und Stempelstellung, die Erzeugung freigestellter

standardisierter Bilder und die virtuelle

Belichtungssteuerung, noch übertroffen werden.

Seit Inbetriebnahme von O.S.C.A.R., im

Sommer 2018, konnten bereits über 12.000 Münzen

individuell erfasst und in der systeminternen

Vergleichsdatenbank gespeichert werden. Der Durchsatz

beträgt etwa 10 Münzen pro Stunde. Durch die automatisierte

Digitalisierung konnte die Dokumentation der Bestände, im

Gegensatz zur digitalen Fotografie und Nachbearbeitung in

einem Bildbearbeitungsprogramm, nicht nur entscheidend

beschleunigt, sondern auch die eindeutige Zuordenbarkeit

einer Münze sichergestellt werden. Zudem ermöglicht

O.S.C.A.R. eine bisher einzigartige Normierung der

Bilderfassung.

Die Kooperation mit dem

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung

(IFF) wird auch weiterhin fortgeführt und die beschriebene

Individualisierungssoftware laufend verbessert. Aktuell

prüfen wir zudem, welche Informationen sich aus den bereits

erfassten Münzdaten zusätzlich ableiten lassen, um

beispielsweise Ähnlichkeiten zu erkennen oder

Klassifizierungen vornehmen zu können. Gegenwärtig endet das

Identifizierungsverfahren damit, markante Merkmale in den

Bildern zu jeder Münze individuell zu definieren und

wiederzuerkennen. Perspektivisch könnten diese Merkmale

genutzt werden, um etwa bestimmte Münztypen mit ähnlichen

Charakteristika zu identifizieren. Dafür müsste die Software

zwischen Prägemerkmalen und individuellen Beschädigungen

unterscheiden und spezifische Muster registrieren. Wir sehen

hier großes Entwicklungspotential mit technischen

Assistenzen die inhaltliche Erschließung von Münzen

zu unterstützen und zu erleichtern. Die Grundlagen dafür

sind bereits geschaffen.

Die Dokumentation des Münzreliefs durch

unterschiedliche Beleuchtungspositionen und -intensitäten

bietet die Möglichkeit einer interaktiven Analyse und

Auswertung von Prägemerkmalen. Diese Methode

erlaubt es Details hervorzuheben, die auf einfachen

Fotografien kaum sichtbar sind, und wird bereits zur

Untersuchung beispielsweise von Felsbildern oder Inschriften

angewendet. Durch O.S.C.A.R. ist sie nun auch in größerem

Rahmen speziell auf Münzen anwendbar. Um die Visualisierung

der Münzdaten mit variabler Beleuchtungsanpassung auch

unabhängig von der Bediensoftware öffentlich nutzen zu

können, soll eine Webanwendung entwickelt werden, die eine

Integration in einen Webbrowser ermöglicht. Dies würde auch

den wissenschaftlichen Austausch durch detailliertere

Darstellungsmöglichkeiten der Münzen erheblich vereinfachen.

In ähnlicher Form stellt bereits das Museo Palazzo Blue in

Pisa Teile seine Münzbestände vor (http://vcg.isti.cnr.it/PalazzoBlu/).

Weitere Informationen finden sich auch

unter:

https://www.lda-lsa.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/pressearchiv/2018/

(Pressemitteilung vom 03.12.2018)

https://www.iff.fraunhofer.de/de/presse/2019/gesichtserkennung-fuer-muenzen.html

https://muenzenwoche.de/digitalisierte-gesichtserkennung-fuer-muenzen/

https://www.mdr.de/wissen/digitaler-fingerabdruck-muenzen-100.html

[1] R. J.

Woodham, Photometric method for determining surface

orientation from multiple images, Optical Engineerings

19, I, 1980, 139–144. (https://www.researchgate.net/publication/242557620_Photometric_Method_for_Determining_Surface_Orientation_from_Multiple_Images)

[2] »Reflectance

Transformation Imaging« (RTI), auch »Polynomial

Texture Mapping« genannt, nutzt das gleiche

Aufnahmeschema mit fester Kamera-Objekt-Beziehung und

Variation der Position der Lichtquelle. RTI schätzt die

Leuchtkraft eines jeden Pixels als Polynom zweiten

Grades der Komponenten der Beleuchtungsrichtung. Das

»photometrische Stereo« bestimmt im Gegensatz dazu die

Richtung der Oberfläche für jeden Pixel.